在采集游猎群体之后,早期人类扩展时,宗教是含纳外人(strangers)聚结族群的粘合剂。

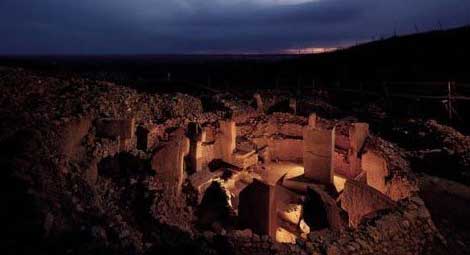

现代土耳其东南方向的一座小山顶上,座落着一所世界上最为古老的祭拜神庙。因其主体部分,雕刻着动物图样的T形石柱,哥贝克力石阵动摇了人们长期沿袭的文明起源观念。随着考古学家们发掘出的蛛丝马迹以及对其含义的考证,遗址的重要性就一览无余了。

这个遗址中没有发现农业的痕迹,说明该遗址可以推回到11500年之前,使其年代古老到采集游猎人建造的时期。但是这座意义非凡的哥贝克力石阵建筑得由好几百人,甚至几千人来参与完成(《史前文献Documenta Praehistorica》年刊,卷37,第239页)。它或许解答了人类文明两个最为迷惑不解的问题:人类社会如何由小规模且迁徙不定的采集游猎族群成倍扩大到定居的社会?以及组织化的宗教如何蔓延扩展,征服了世界上大多数人的思想?

当无神论者环伺四周(参看下一章“排斥无神论者”),人们觉得有一位神明守望着他们的时候,和谐相处便顺理成章了。人类学方面的成果支持了这个观点。在人类由小规模的族群演变到规模更大更复杂的过程中,大神——神通广大、全知而又救急解困的守护者——逐渐变得更加同一,道德观和宗教也变得交融汇合成一体(《进化与人类行为》,卷24,第126页)

新西兰大学的昆丁·埃金逊(Quentin Atkinson)和牛津大学的哈维·怀特浩斯 (Harvey Whitehouse)在惯例形成方面曾发现类似的演变:当社会规模变得更大和更为复杂时,仪制就成为用于传输与强化教义的固定程式(《进化与人类行为》,卷32,第50页)。据此推演,在游猎人文化中却相对少见的神灵惩戒、因果报应、地狱诅咒与救赎、天堂与地狱观念,在现代宗教所普遍共有。

一些实验的结果也印合了这一推测。在一项研究中,儿童被告知不准窥视箱子的内部,然后让儿童与箱子独处。那些被告知一位名叫艾利斯公主的神人正监督着他们,由于相信这位神人的存在,这些孩子就极不可能去偷窥(《儿童心理学试验杂志》,卷109,第311页)。

经济学游戏也可用作考查亲社会的自律性行为。例如独裁者游戏,就是让二个互不认识的人作一笔交易,给参与人1一些钱,但必须分给参与人2一部分。参与人2拿到了钱(也可能一分也拿不到)。加拿大范库弗峰英属哥伦比亚大学约瑟夫·亨里克和他的同事,经过试验发现,在世界上总共15个不同社群中,亚伯拉罕宗教神的信仰者们,给出的钱比那些信仰区域神衹的信仰者们来得多,后者的神不如前者的全知全能且道德要求高。

在作这个游戏之前,我和同事艾吉姆·谢里夫(Azim Shariff)让参与人通过不明显地听到象神、上帝、灵魂等这些词,在他们的思维中植入了神的观念。另一部分参加者没有作信仰提示。被提示者有明显的影响效果。没提到神的那组把更多的钱放入腰包,而预先提示到神的那组则更慷慨(《心理学》,卷18,第803页)。我和同事威尔·吉伟士( Will Gervais)发现,信仰者们被宗教提示强化了受监督的感觉。

借助于神监督的信念和繁琐的仪制轨式,宗教成为人类大部分历史中的社会粘合剂。但后来的一些社会,却是依靠法庭、警察 以及合意强制机制等世俗制度,使持续合作得以实现。在以斯堪的纳维亚半岛为典型的世界上的某些地方,这些世俗机制因以社群建构功能的取代而促成了宗教的陷落。这些由无神论作为主体的社会(世界上最团结、和平繁荣的一些社群),已经甩掉宗教的帮助而踏步前行。

世俗道德权威通过诸如公民、评审团、警察等词汇微妙地警醒人们,它在促成公平的作用方面与神训诫的效果一样。人们发现没有神的监管,也可以找到一条很好相处之道。

排斥无神论者

对无神论者的排斥,是与宗教信仰长期共存的内在偏见之一。调查结果显示,在宗教信仰者作主体构成的社会中,相较于异教,无神论者从来都是社会认同率最低的团体之一。(《美国社会学评论》,卷71,第211页)

这种偏见有着漫长的历史。早在1689年,启蒙运动哲学家约翰·洛克在《论宗教宽容》里写到:“那些否认上帝存在的人根本是得不到宽容的。作为人类社会的粘合纽带,承诺、政府、誓言等对无神论者不具有约束力。”无神论者并非是一个有形、影响巨大且甚至界限分明的社会群体,为什么信仰者们会排斥他们?这与宗教推动社会保持凝聚的同时又不断扩张的力量是相同的,即:神灵的监督。

我和我的同事威尔·杰韦(Will Gervais),艾吉·谢里夫(Azim Shariff)发觉,洛克非常直观地认为无神论者不具有合作团结的信用,这是不宽容的根源所在(《社会与人格心理学杂志》,卷101,第1189页)。如果人们觉得神正守望着行为就会更为得体,这就是对无神论者排斥的直觉驱动力。 对守护神信仰的外部展示,是可寄予信任的表征。

无神论者们把他们的不信仰当作道德的私事,而信仰者却把他们缺乏神灵的信仰当作是合作与诚信的威胁。

埃尔·洛伦萨扬(Ara Norenzayan)是范库弗峰英属哥伦比亚大学实验心理学副教授。他的近作,即将出版的《造神活动》(普林斯顿出版社),第一个令人不解的谜团是合作问题。在约12000年之前,所有人都生活在相对小的联合体中,而如今每个人实际上都是孤立地生活在巨大而又互相合作的不相干人中间,这是怎么发生的?

合作行为的生物学进化通常是由利他主义的二种现象之一来解释:血亲与互惠的利他主义合作—— 你投之以桃,我报之以李。但是在不相干者之间的合作并不能由此两种情形解释得通。

群体规模扩大,这两种利他主义情形便消解。邂逅不相干人的机会变得增大,血亲之间合作的机会减少。互惠的利他主义情形,如果缺乏象惩罚单方渔利者这样的保障机制,就会很快中断。

第二个困境便是宗教传统如何变得如此广泛分布。如果你是基督教徒、穆斯林、犹太教徒、印度教徒、佛教,神秘论者或无神论者的任一种后代,那么你就潜在地具有了文化体验,成为了宗教传播异常成功的承袭者。

《马太福音》中写道的:“被召的多,被选的少。”这或许很好的解说了宗教进化规则,决定了新建立的教义团体大多数消失,而留下极少的影响力巨大的泽衍广茂。

漫长的进程中,几乎所有的宗教传播都失败。在19世纪,美国康涅迪格州大学斯托尔斯的理查德·索西斯对200个宗教或世俗的乌托邦公社的稳定性分析中发现一个惊人的程式。宗教公社的存续平均时长有25年。十分之九的在80年时便解体。世俗公社,最大多数的是社会主义,表现得甚至更糟:他们的存续只有平均6.4年,十分之九不超过20年便瓦解云消(《跨文化研究》,卷34,第70页)。

哥贝克力石阵对这二个困境提供了一个说得通的答案:一方的问题便是另一个的答案。为了更好理解其如何解释,我们必须再回到宗教荫芽发展的热烈争议中。

一个渐占上风的观点便是,宗教信念和仪制轨式是普通认知功能发展过程中出现的伴生品(参见《神问:我们生而为信仰者》)。产生宗教信念和仪制轨式的阶段就加速了文化演进,最终走向有着“高级神灵”的大社会。

宗教的一些早期文化因素,鼓励通过虔诚行为的外在展示(如斋戒、食物禁忌、繁琐的仪制轨式,以及其它“难以做假”等行为)来可靠地传达信仰者的忠诚信念,想必促进了亲社会自律性行为(如合作、信任、自我牺牲等)的发扬,寓示着他们合作的潜意(《进论人类学》卷12,第264页)。宗教便强化了不相干的陌生人之间,以一个共同的神灵作为神圣纽带连接在一起形成道德群体。

反过来,这类群体规模不断扩大,更具有合作精神,并因此在争夺资源和定居点时更具有竞争力。当这些裹挟着他们的宗教而不断扩张的群体,把社会整合得致密坚固,就削弱了血亲和互惠利他主义对群体规模的限制,而走上了康庄大道。

而这只是向具有道德指涉性“上帝”的世界性主要宗教迈进一小步而已。那些对亚伯拉罕神信仰深信不疑的人,惯于在宗教和道德之间构建密切联系,使他们很难想象,宗教不是从道德发源。但是象东非哈德扎人或卡拉哈里沙漠里的桑族人,这些最小规模的游猎群体之神就与人类道德无关。在这种面对面直接交往为通式的透明社会中,人们的行为是很难避开社会视点,血亲互利和互惠就足以维持社会联结。

但是伴随着群体规模的扩张,陌生人就会楔入联系造成合作关系断裂。研究表明不熟悉的感觉,甚至只是种假象(比如戴墨镜),也会被当作自私自利和不可靠的朋友。社会监督,例如在监视或众目众目睽睽之下,就有着相反的效果。甚至稍引人侧目,便会促成陌生人之间的良好行为(《进化与人类行为》,卷26,第245页)。就象老话所说的,“监督造就好人”

www.psychspace.com心理学空间网