我知道你的痛苦:共情的神经科学

KIM ARMSTRONG 文

mints 编译

无论是看到朋友的手被纸划伤了,还是盯着一张儿童难民的照片,观察别人的痛苦都能唤起深深的痛苦和悲伤——这几乎就像发生在我们身上一样。以前,我们可能只将这种现象解释为共情。即,体验他人感受的能力。但是在过去的20年里,神经科学家已经能够在大脑中精确地确定一些负责这种相互联系感的特定脑区。2017年在维也纳举办的心理科学国际会议上,由APS研究员Piotr Winkielman(加州大学圣地亚哥分校)主持的科学综合讨论会上,科学家们讨论了隐藏在我们如何处理他人情绪之方式背后的神经科学。

Mirroring the Mind

映照心智

荷兰阿姆斯特丹神经科学研究所的Christian Keysers说:“当我们目睹其他人发生了什么的时候,我们不仅仅像几十年前那样,认为只是激活了视觉皮层。我们也会认为这会激活自己的行为过程,就好像我们以自己方式行动一样。我们激活自己的情绪和感觉,就像我们有同样的感受。

在社会大脑实验室的工作的Keysers和Valeria Gazzola发现,观察另一个人的行为过程、疼痛或情感可以触发部分同样负责执行这些动作的神经网络,同时亲身体验着这些感觉。然而,Keysers的演讲主要集中于探索这个系统如何为我们的心理学作出贡献:这个镜像系统能帮助我们理解其他人的行为吗?它能帮助我们读懂他们的想法吗?我们能“捕获”他人的情绪吗?

为了探索运动镜像系统( motor mirror system )是否有助于我们了解其他人的行为过程背后的内在状态,Keysers在一项研究中要求参与者观看藏在大箱子里的人抓玩具的视频。在一种情况下,参与者需要确定视频中的人在选择抓球之前是否会(不自信地)犹豫不觉(一种心理理论任务)。Keysers通过经颅磁刺激(TMS)并结合fMRI表明,对镜像系统的干扰会削弱人们检测他人信心水平的能力。提供的证据表明,镜像系统确实有助于感知他人的内部状态。在其他脑区(例如,颞顶联合区域 TPJ)进行的fMRI和TMS进一步表明,镜像系统中的模拟刺激( motor simulation )随后被发送到TPJ中的更多认知区域。

Nikola, V., Valeria, G., Alessio, A., & Christian, K. (2016). Primary somatosensory contribution to action observation brain activity—combining fmri and ctbs:. Social Cognitive & Affective Neuroscience,11(8), 1205-1217.

Keysers说:“顷刻间,我们就意识到了这个统一的概念:当你目睹其他人的状态时,你就把这些状态复制到你自己身上,就好像你在他们的鞋子里一样,这就是为什么我们把这些活动称为‘从他人获得的间接感受状态( vicarious states )’。”

研究表明,如此生动地心智化他人体验的能力可以引导我们采取亲社会的措施来减轻他们的痛苦,但Keysers也希望研究这种情绪传染( contagion )的深度——我们是如何以及在多大程度上体验别人的痛苦的。为此,Keysers的实验室研究了两个非常不同的群体:人类精神病患者和老鼠。

目睹他人疼痛与脑岛的活动有关,一般认为,脑岛的活动有助于通过整合感觉信息和与决策和冲动控制有关的前扣带皮层(ACC)来实现自我意识。研究者发现,当精神病患者被动地观察一个侵略者扭动某人的手的时候,他们的脑活动明显比其神经质的同伴来得少。然而,当要求精神病患者尝试着共情视频中的人的时候,他们的大脑活动就增加到了基线水平。

Keysers说,这表明,目前将共情视为一端是共情的个体,另一端是精神病患者的一维量表模型可能过于简单。

“精神病患者的能力可能相当高,只是他们没有自发地动员这些能力,所以他们的习性被改变了。”他解释道。

这些发现可能会为精神病患者提供更有效的干预措施,同样,未来也会有助于那些落在轴I内的孤独症谱系障碍患者的研究。

Shared Pain

共享的痛苦

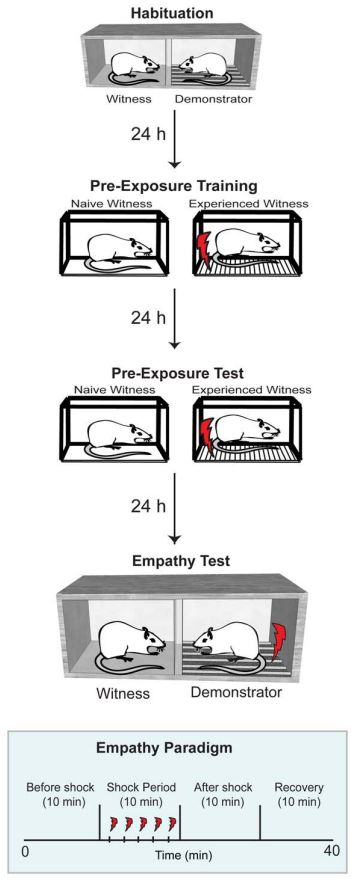

在动物模型中情绪传染(contagion)的研究使得研究人员能够进一步研究深层脑活动的作用,在人类身上进行这种深层脑部活动的神经刺激会很困难。Keysers在和老鼠的工作中发现,那些在看了另一只鼠遭受电击的大鼠更容易产生冻僵反应。

Atsak, P., Orre, M., Bakker, P., Cerliani, L., Roozendaal, B., & Gazzola, V., et al. (1932). Experience modulates vicarious freezing in rats: a model for empathy. Plos One, 6(7), e21855.

Keysers说,抑制大鼠大脑中类似于ACC的区域,减少了他们对另一只老鼠的痛苦的反应,这并非是他们害怕自己被电击,这表明这一区域专门处理社交引发的恐惧。

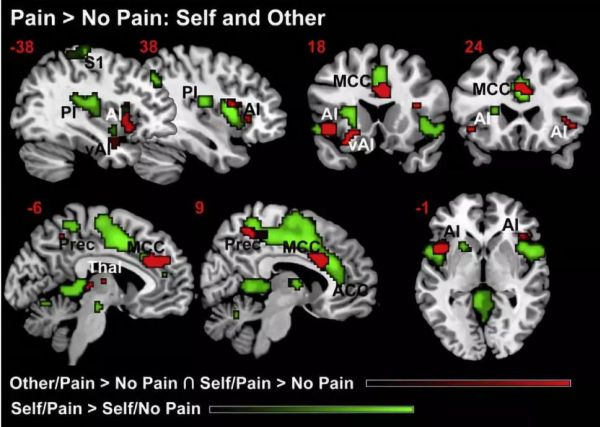

维也纳大学的Claus Lamm通过大量研究止痛药影响,调查了调节亲身的疼痛过程,以及疼痛导致共情的过程。

Lamm, C., Decety, J., & Singer, T. (2010). Meta-analytic evidence for common and distinct neural networks associated with directly experienced pain and empathy for pain. neuroimage, 54, 2492-2502. Neuroimage, 54(3), 2492-2502.

在这些实验中,服用“止痛药”安慰剂的参与者在接受电击后,报告了更少的疼痛,而对照组则不会。当这些参与者看到实验同谋遭受电击之后,他们对这些演员的痛苦感知也有类似的下降。

Lamm说:“如果你减轻了人们自身体验到的痛苦,如果你能诱导痛觉缺失(analgesia),那不仅有助于人们处理自己的痛苦,而且也减少了对他人痛苦的共情。”

在神经层面上,Lamm说,fMRI扫描显示:在两种情况下,安慰剂组的前脑岛(anterior insula)和中扣带回皮层(mid cingulate cortex)的脑活动都显示了较低的水平。另一项研究进一步证实了这些结果,将仅接受止痛药安慰剂的参与者与接受安慰剂和纳曲酮的参与者进行比较,阿片类药物拮抗剂能阻止大脑调节疼痛。

这“彻底逆转”了安慰剂效应,以至于参与者在接近基线的情况下,同时报告了自己的疼痛和他人的疼痛,支持了Lamm先前关于疼痛系统在共情中的作用的说法。

Lamm说:“这表明,对疼痛的共情是以在自己的疼痛系统中所表征的他人的痛苦为基础。”

The Self/Other Divide

自我/他人的分离

然而,共情可能并不能让我们完整的感受到他人的体验。在Keysers的一个研究中,观察员有机会通过付费减少实验合谋者遭受到的电击强度,平均来说,参与者只支付了足以减少一半痛苦的费用。

Lamm通过一系列的实验研究了自我/他人区别,这些实验测量了人们情绪自我中心的偏见。为此,参与者在fMRI中接受了视觉-触觉感知刺激,这两种刺激要么一致,要么不一致。例如,在不一致的配对中,一个参与者可能会接受到玫瑰图片的刺激,同时触摸到像玫瑰一样的东西;而另一个参与者看到的是蛞蝓的图片,并触碰到黏稠的物质。

研究者发现,参与者自己的情绪以相对缓慢的速率污染了(color)他们对他人情绪的感知。然而,当研究人员抑制了大脑中先前主要处理语言的区域——右上缘回(rSMG)时,这种自我中心偏见增加了,这意味rSMG可能负责维持自我/他人的分离。

共情不仅需要情绪的共享机制,而且需要让各自的情绪彼此分开。否则,我们会变得“焦虑不安”、情绪低落等等。

Lamm补充说,rSMG在人的一生中的活跃程度在也会有显著的改变,该区域的发展轨迹致使青少年的情绪自我中心比老年人更为常见。

Developing Division

发展中的任务分配

Piotr Winkielman说,研究人员正致力于整合神经科学和心理学在情感、共情和身份认同上的观点。

麻省理工学院的Rebecca Saxe说,她在发展心理学的研究中证实了这一趋势。在一系列的实验中,Saxe通过让3到5岁儿童观看一个短片监控了他们用来思考心(颞顶叶、后扣带回和前额皮质)身(次级躯体感觉皮层、脑岛、额中回和ACC)的大脑网络。

Saxe发现,虽然大脑中的这些区域可以相互作用,但是身体和心智网络的之间的活动没有重叠点。

Saxe说:“当我们从同一个人的相同来源获取信息时,我们仍然会在两者之间强行加入一种二元方法(dualism),即,在他们会有怎样的身体感觉,以及和他们的思想的原因之间交替。”

此外,Saxe和她的同事们发现,尽管这些网络在那些能够完成外显错误信念( explicit-false-belief )任务的儿童中更为明显(例如,如果Sally把三明治放在架子上,她的朋友把它移到书桌上,她会在哪里寻找它?),但是在所有年龄段的参与者中也都呈现了这种分配。

Saxe说:“大多数人都会把清晰错误信念当作里程碑。事实上,错误信念任务(false-belief task)只是一个衡量更为连续的发展变化的标准,因为孩子们在思考别人心智的时候变得越来越复杂。”

接下来,Saxe用这一量表测量了6个月婴儿的心理理论,这一次,他们测量了儿童的面部表情、户外场景和视觉静态的反应。6个月左右可能是理解共情神经心理学的关键,因为大脑的大部分认知发展都发生在生命的第一年里,她解释道。

Saxe说:“婴儿的大脑和3岁孩子的大脑有很大的不同,和33岁的大脑更为不同。”

在fMRI中,发现婴儿的大脑有许多相同的反应区域,这些区域允许成年人区分面部和场景。然而,婴儿的大脑没有表现出对物体和身体的任何区域性的偏爱。

这种区域特异性水平表明Kennard的理论所认为的内容——婴儿大脑具有这种弹性和可塑性是因为皮质还没有专门化——可能只是部分的正确。Saxe说,似乎确实有一些社会过程的功能性组织,其专业化程度,会随着孩子年龄的增长而逐渐提高。

Empathy in Action

行为过程中的共情

Brian D. Knutson说,分析一个人购买决策时大脑的活动或许可以预测总体的市场选择。

从表面上看,神经学预测听起来就好象只是在菲利普·K·迪克的《少数民族报告》世界里的正确概念。《少数民族报告》是一部科幻惊悚片,讲述的是基于三个突变的“预处理器”的预警阻止了犯罪的发生。APS研究员Brian D. Knutson(斯坦福大学)表示,但总有一天它会在未来的经济学中发挥非常重要的作用。

Knutson对影响的大脑选择机制的研究集中在三个功能目标区域:获得预期的伏核(NACC),损失预期的前岛,内侧前额叶皮层(MPFC)用于整合价值。

通过使用fMRI,Knutson能够根据大脑这些区域的激活,在模拟在线购物环境中预测参与者的购买行为。在参与者选择购买产品之前,NAcc和mPFC活动的增加与脑岛活动的减少配对,而参与者选择不购买的特征则相反。

Knutson说:“作为一名心理学家,我很兴奋地说:‘哇哦,我们可以获得大脑的活动,而不需要知道那个人是谁,他们看到的是什么样的产品这些其他的信息就可以预测其选择。”

他的经济学家同事并没有像他那样被深深的触动:他们对市场的活动感兴趣,而不是个人的选择。 Knutson说,他正在将神经分析应用于Kiva和Kickstarter等大型在线市场以接受这一挑战。

Knutson要求30名参与者对Kiva贷款请求的吸引力和需求进行评级,他们发现:照片中显示正面影响的人最有可能触发导致NAcc的激活。NAcc的激活会导致作出购买行为,或者相同情况下的购买行为。更重要的是,参与者的平均选择预测了互联网贷款请求的成功。与Kickstarter活动类似的两个研究也表明了NAcc的活动与市场总体活动之间的联系。

Knutson说,虽然大脑活动并不能很好地衡量总体的选择,但一些决策的组成部分,如情感反应,可能比其他的更普遍。

“悖论可能是:那些让你最个性化的东西,最能预测你的选择,而不可能会是那些让你的选择符合别人的选择的东西。我们或许可以解构和解耦大脑中的不同成分”克努森说。

Global Empathy

全面的共情

康萤仪Ying-yi Hong说,文化对群体内/外的侧重可能会在不同的种族和民族之间造成的“共情鸿沟”。

APS研究员康萤仪Ying-yi Hong(中国香港大学)说,大脑的神经解剖学可以让我们共情地感受到另一个人的体验,但它也可以阻止我们建立跨文化的联系。

康说:“尽管所有这些潜在的神经生物学能力能够让我们与他人产生共鸣,但我们依然看到个人的选择伤害到他人的案例,例如,在社会团体之间的冲突或战争中之中。”

她解释说,这可能部分是由于大脑对内外群体成员的区分。人们已经发现,当看到自己种族的恐惧面孔时,杏仁核的激活会显得更大,例如,当看到针扎在其他种族之人脸上的时候,ACC的激活更少。

康补充说,全球化的文化融合可以增强这些反应。在一项研究中,她和她的同事们发现,将文化符号融合在一起(例如,将美国国旗和中国国旗组合在一起,将毛主席的头像放在林肯纪念堂上,或者,甚至呈现“融合”食物的图像)可以引起美国白人前脑岛的厌恶模式。类似于由(诸如昆虫的)物理污染物引起的反应。

康说,这些反应也可以通过文化习俗来调节。一项研究比较了韩国这个更加集体主义的社会,以及更加个人化社会的美国,这两个国家内外群体的偏见情况,研究发现,相互依赖更多的社会可能会培养出更多的群体内偏袒。

她说,对这种共情鸿沟的研究不仅要考虑神经活动和行为过程之间的因果关系,而且还要考虑它们发生的社会背景。

她说“我想提出的是,也许还有另一个我们可以思考的领域,那就是文化、共享的理论铺成、价值观和规范。”

www.psychspace.com心理学空间网