学派的功能与精神分析家的训练

La Fonction de l’école et la Formation des Psychanalystes

李新雨

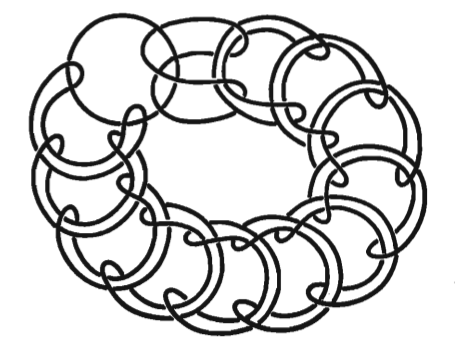

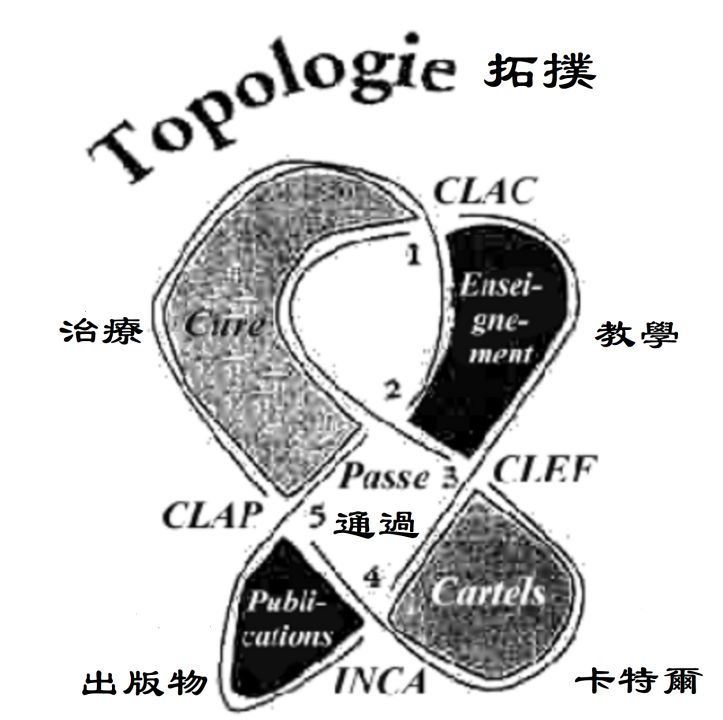

上图:拉康《圣状》研讨班中五扭的“分析家扭结”

一、引言:圣状的政治

我从未讲过精神分析的培训,

我只讲过无意识的构形/训练。

——雅克·拉康[1]

以“一种可能并非属于假装的话语”的名义(拉康“中文研讨班”的标题),我们在此建立一个并非假装的学派——精神分析行知学派(école Psychanalytique du Savoir-Y-Faire,简称EPS)——以期在精神分析性的体制(institution)与精神分析家的训练(formation)之间的这一悖论性的关系中重新确立起一种“知行合一”(savoir-y-faire)的扭结,亦即分析家必须知道如何以其自身的症状来行动(savoir y faire avec son symptôme),因为正是这一行动在精神分析的伦理中将我们带向了实在界的不可能维度,从而也在分析结束的时刻上把我们推向了从“症状之僵局”(impasse du symptôme)穿越至“圣状之通过”(passe du sinthome)的考验。

然而,我们在这里也同样面临着这样的一个悖论:一方面,自弗洛伊德开创精神分析以来,精神分析的话语便似乎始终是抵抗体制化的,没有任何国家机关或学术机构(在“主人话语”或“大学话语”的意义上)能够授予精神分析家的头衔便是对此的证明,因为“精神分析家是由他自己来授权的”[2],更确切地说“分析家是以其自身的无意识和圣状而自行授权的”;另一方面,精神分析家的训练又必须依托于个人分析(必要条件)和督导分析(充分条件)的途径来进行,倘若没有一个精神分析导向的组织在制度化的层面上对此提供有效的担保,精神分析家的培养便无从设想,而如果没有精神分析家被诞生出来在弗洛伊德曾开启的无意识领域中不断去打磨其“真理的刀刃”,那么这也就意味着精神分析作为一种话语的实践将不复存在,亦或是仅仅作为一种知识的残余而名存实亡。正如拉康在《建立的行动》一文的“先导语”中所指出的:

是否真的在我们的时代精神分析无所不在而精神分析家们却总在别处……因此精神分析便太过于受人期待而精神分析家们则太过于站不住脚以致于我们只能从他们与之保持距离的那个地方来解除此种悬置:亦即,在精神分析家的训练之中……那些投身加入这里的人所感到的孤独足以让他们阐明这一明显的事态,亦即:除了精神分析家的产生,精神分析在当下没有任何更加确定要将其作为功绩来突显的事情——尽管这一负债必须作为让人欲望的东西而出现”[3]。

正是出于这样的原因以及由此而导致的“危机”,围绕着精神分析的体制问题与精神分析家的训练问题,从弗洛伊德早在1926年撰文捍卫“非专业性分析”(analyse laïque)开始[4],一代又一代的分析家们便轮番上演了一次又一次的“分裂”,这在精神分析短暂的百年历史之中俨然已经构成了某种“强迫性重复”的“传统”,从而也在精神分析话语的内部派生出了任何分析家皆无法回避的一个政治性的面向和实在的僵局。

毕竟自福柯(Michel Foucault)以来,我们便深谙话语总是不可避免地联系着某种权力,以及在此种权力结构下会生产出怎样的社会关系,况且权力关系的不同策略也会构成不同“知识型”(épistémè)的基础。另外根据阿伦特(Hannah Arendt)的观点,我们也清楚但凡涉及到语言的角色和功能,人们便势必会触碰到一个政治性的问题,正是在这里我们被呼吁去反抗所谓的“平庸之恶”(banalité du mal),亦即对于权威体制和意识形态机器的无脑盲从!在这一问题上,精神分析作为一种并非自发性的话语自然也是脱不开干系的,何况早在弗洛伊德的时代,分析话语的这一政治属性(无论是其在内部遭受的分裂还是其在外部遭遇的命运——例如:在德国遭到纳粹意识形态的迫害,在美国沦为社会控制的工具)便已然是大家心照不宣但又绕不过去的“僵局”。然而,这里问题的关键是:我们要如何在言说和行动上来开显这一“无意识的政治”?又要如何来缔造一种新型的“社会联结”或“话语勾连”以便去实现主体的独特性(此在)在公共空间(共在)中的“在世”展开?以及,要如何以精神分析家的训练来重新扭结精神分析话语所蕴含的这一政治面向与临床维度?

对于这些问题的思考又再度将我们拉回到了拉康在1964年对其精神分析组织的构想。大家知道,这一时刻在拉康的职业生涯中恰好标志着一个关键性的断裂与阶段性的转折,这不单是因为“国际精神分析协会”(IPA)在当时将他“逐出教会”,抹消了他作为训练性分析家的资格,更是因为拉康在此时决定去创建他自己的“巴黎弗洛伊德学派”(EFP)。我们可以从拉康写给其弟子塞尔日·勒克莱尔(Serge Leclaire)的一封书信里得知,当时他期待在其学派中实现的工作正是对于精神分析家的训练:“这十年来我都在竭尽全力地想要建立起一种新型的分析训练,一种并非谎言的训练”[5]。继而,拉康在其1964年的研讨班《精神分析的四个基本概念》里宣告:“只有一种精神分析,亦即训练性精神分析”[6]。

这一“训练”被拉康联系于“无意识的构形”(formations de l’inconscient),从而也在其“并非谎言”的意义上联系着“并非全部”的“真理”,而这便远远超出了任何打着“专业”旗号的所谓“职业培训”(formation professionnelle)的范围(服从于“主人话语”的逻辑而处在“精神分析的反面”),这就是为什么拉康在1973年谈到“通过”的经验及其传递的时候说他“从未讲过精神分析的培训”。正是在这里,我们有必要来澄清一个可能的混淆,这一混淆长期以来都一直存在于精神分析的体制与教学之中,也就是说,我们必须把“训练”(formation)与“传递”(transmission)区分开来,特别是我们不能太过于强调所谓的“传递”而忽视了精神分析家的“训练”本身!因为训练联系着无意识的“真理”(vérité)或是海德格尔意义上的“去蔽”(aletheia),而传递则更多在巴门尼德的意义上被联系于那些人云亦云的“意见”(doxa),亦即所谓的“三人成虎”。换句话说,我们能够传递的仅仅是精神分析的“知识”——然而并没有什么卵用的是,这样的知识对于无意识的享乐却“什么也不想知道”并且也总是伴随有一个“误认”的维度——但“真理”却只能被创造而无法被传递!这也是为什么我们会把那些单靠搬弄理论知识而进行的分析称作“野蛮分析”的原因所在。正因如此,无论对于分析家还是对于分析者而言,分析的训练都总是意味着精神分析始终是一个需要被重新发明创造出来的东西,它并不符合于任何既定的标准或是规范化的操作!

如今把我们聚集起来的正是这一“圣状的政治”,它驱使我们每个人都必须在其自身独特性的创造之中重新体认出自己与精神分析的关系(注意:这里并不是与分析家的关系)。拉康在《建立的行动》开篇便写道:“正如在我与精神分析事业的关系中我始终是孤独的那样”[7],难道他的这一“孤独”没有敲打着我们每个人去叩问自己与精神分析事业的关系吗?对于我们来说,行知学派(EPS)的建立便恰恰是为了要去承载这一“共同的孤独”!正是经由“学派”这一能指对于“共同孤独”作为集合的圣状化“增补”,我们才从个体性的“孤独”(solitaire)走向了集体性的“团结”(solidaire)[8]。如果说拉康的“回到弗洛伊德”构成了他的“俄狄浦斯”的话,那么我们在这里“回到拉康”则是我们的“尤利西斯”,因为正是这个拉康在以“绝对孤独”的名义召唤我们去经历一场“奥德赛式返回”的冒险!

二学派的结构与功能

“学派”一词要在如下的意义上来理解,

亦即它在古代意味着某种避难场所,

甚至是反对文明中的不满的作战基地。

——雅克·拉康[9]

任何体制一旦离开了运作便形同虚设,何况正如拉康所言,“我们只有在运作中才能建立一种新的体制”[10]。因此,为了将拉康创立的这一新的体制投入运作,我们便有必要在这里明确拉康学派的组织结构及其承担的相应功能。

首先,在组织结构的问题上,拉康坚持主张一个精神分析的共同体必须以精神分析的话语作为其主要的导向,而在此话语的逻辑下建立起来的精神分析学派便决不意味着一种自上而下的“等级制度”,而是一种其运作将以经验来巩固的“循环组织”[11]——这也是拉康学派与国际精神分析协会(IPA)及其领导下的各个附庸精神分析组织之间的一项根本性的差异——拉康极具讽刺性地将IPA这样的组织戏称作SAMCDA,亦即“反分析话语互助学会”(Société d’Assistance Mutuelle Contre le Discours Analytique)。

对于这一循环组织,拉康在《建立的行动》中划分出了三个部门并以“卡特尔”(cartel)小组的工作(我们在稍后将会对此有所论及)来保证它们的运转。这些部门不论在其内还是在其间皆不包括任何等级的制度性区分,故而也符合于拉康在分析家的训练问题上提出的从“被动接受训练”(être formé)到“主动训练自身”(se former)的基本原则[12]。遵循这一训练的逻辑,我们行知学派也将采纳这三个部门作为奠定学派训练系统的结构性框架,亦即:

一、纯粹精神分析部门

1、关于纯粹精神分析的学说

2、对于其实践作为训练的内部批评

3、对于处在训练中的精神分析家的督导

二、应用精神分析部门

1、关于治疗及其各种变体的学说

2、病案讨论与决疑

3、精神病学资料与医学研究

三、拉康领域清查部门

1、针对精神分析运动的持续评论

2、同邻近学科的接壤

3、精神分析的伦理,亦即对其理论的实践

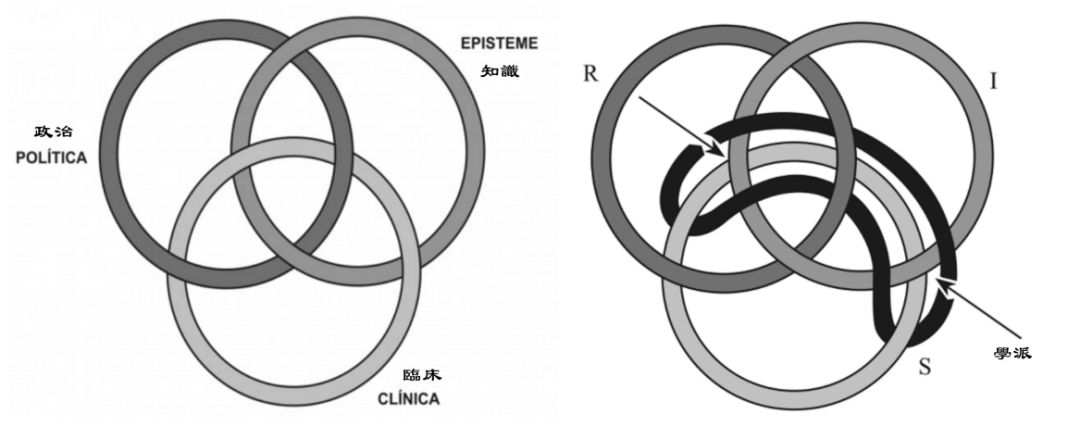

想必大家在这里已不难看出,这三个部门的设立恰好符合于一种“博洛米结”(nœud borroméen)的逻辑,亦即:(1)纯粹精神分析部门(section de psychanalyse pure)在精神分析的“内涵”(intension)上涉及到“严格意义上的精神分析的实践与学说”,换句话说也即“训练性精神分析”,因为倘若没有对于分析家的培养与无意识的训练,精神分析便会失去其存在的理由;(2)应用精神分析部门(section de psychanalyse appliquée)在精神分析的“外延”(extension)上联系着“治疗学与临床医学的范畴”,因为纯粹精神分析就其本身而言并非是一种治疗技术,故而我们也需要在这里检验精神分析的话语实践在治疗上产生的次级效果,以及它在当代与各种心理治疗之间的复杂关系;(3)拉康领域清查部门(section de recensement du champ lacanien)[13]则在精神分析的“外密性”(extimité)维度上关系到“精神分析作为主体性科学的地位”,因为只有通过维持同邻近学科(sciences affines)之间的衔接与对话,精神分析才有可能在文化领域中始终保持其作为一门学科的前沿性与生命力。

另外,拉康也同样创造出了一些制度化的工具以便形式化这一结构所蕴含的三个维度:(1)“通过”制度在精神分析家的训练问题上相应于“内涵”的维度;(2)“卡特尔”小组在传递分析话语与缔造社会联结的意义上相应于“外延”的维度;(3)而拉康在巴黎高师面向公众开设的“研讨班”教学则相应于“外密性”的维度。对于我们来说,这一外密性的维度主要是依靠于跨界的思想交流与在社会实践中的参与介入来维持,因为正是在这里我们可以碰撞到其他邻近学科(诸如哲学和艺术)与其他话语(诸如大学话语)在处理享乐的问题上遭遇的僵局和界限,同时也可以让学派里的工作面向社会开放并服从于外部的监督。

其次,这一体制的运作也要求我们的学派必须在其目标下承担起相应的功能。对于拉康来说,学派的目标首先便在于实现一项工作:“这项工作即是在弗洛伊德曾经开启的领域中恢复其真理的刀刃——亦即把弗洛伊德在精神分析的名义下所建立的创造性实践带回到在我们的世界中对其返回的义务——这项义务即是经由一种坚持不懈的批判而揭露出那些因贬损了其运用而削弱了其进展的偏离与妥协”[14]。据此,沿着拉康的这一思路,我们将向内对抗“精神分析中的不满”与向外对抗“文明中的不满”作为我们行知学派的核心宗旨与价值目标。

其主要的功能包括:

——维持精神分析的话语实践在每一主体那里构成的“独特经验”;

——经由“卡特尔”的运作缔造社会联结并允许精神分析家的训练;

——经由“通过”设置的考验对精神分析家的训练提供有效的担保;

——坚持精神分析的伦理,亦即“对其理论的实践”并且毫不妥协!

更确切地说,学派的功能首先便在于向“执业分析家”提供持续的训练与有效的担保,其在体制层面上的任何运作也皆必须是为此而服务的;另一方面,对于分析者而言,学派也首先在分析开始的时刻上针对分析家的选择问题而提供了一种相遇的可能性,因为“无论主体在任何时刻上进入分析,学派都需要以分析在其后果上不可推卸的责任来对这一事实进行权衡”[15],继而在分析结束的时刻上以“通过”的设置而避免了分析的过程沦为一种不可言说且无法传递的神秘经验,从而也在“分析家的欲望”问题上保证了从分析者的位置向分析家的位置的过渡与翻转。

最后,学派的工作还必须在接受批判的条件下服从于内部与外部的监督[16]。“内部监督”(contrôle interne)即意味着学派需要对其内部展开的工作的成果进行选择与恰当的评价,“以便使其成员所做的一切有价值的事情都会在恰当的位置上得到其所应得的反响”[17];“外部监督”(contrôle externe)则意味着学派需要与社会保持某种联系并且向公众显示精神分析的在场,这即是说作为一个精神分析的共同体,学派并非是如同“教会”或“军队”那样的一个封闭的集合,而是在“并非全部”的意义上面向外部世界开放的,并且我们在这里也需要去思考并回应当今的社会以其“时代的症状”向我们呈现的各种精神性的危机。

三、“卡特尔”的工作与对“通过”的预期

为了工作的实行,

我们将采取在一个小组中维持某种制作的原则。

每个小组都将由至少三个人,最多五个人所组成,

四个人是其正确的数字。

“加一”负责选择、讨论与需保留给每个人的工作的成果。

在一段时间的运作之后,

小组中的每个成员都要被提议调换进另一小组。

——雅克·拉康[18]

事实上,早在十年之前,我就曾提议过引入“卡特尔”作为培养分析家的制度性工具,只是未料及在十年之后,这一提议竟在我们建立行知学派的行动中构成了我的“再来一次”,同时也把我带向了拉康在其辞世之前又再度掀起的“卡特尔复兴运动”的浪潮,故而我们在此也有必要把卡特尔当作拉康留给我们的宝贵的制度性遗产而让它发挥其应有的价值!

大家不要忘记,无论是拉康在1964年创建“巴黎弗洛伊德学派”(EFP)还是在1980年创建“弗洛伊德事业学派”(ECF),这一建立学派的行动都始终联系着卡特尔作为其“基本单位”的运作,因而从这个意义上说,倘若没有卡特尔,也就不会有拉康的学派。因为学派与卡特尔皆是在转移上进行干预的机制,这里的“转移”并非是在个人分析中运作的对于分析家的转移及其所蕴含的对于“转移的工作”(travail de transfert),而是在精神分析的群体中运作的对于“工作的转移”(transfert de travail)[19],而且“精神分析的教学也只能经由这种对于工作的转移的途径而从一个主体传递至另一主体”[20]。

因此,就精神分析家的训练而言,我们需要强调的也是这样一种对于“工作的转移”,因为正是这一转移能够允许我们每个人在与分析家的关系之外来思考并制作自身与精神分析的关系,同时它也维系着学派与卡特尔在传递分析话语与缔造社会联结上的基本功能。此外,这一对于工作的转移也是建立学派的最低限度的基础。借由此种转移,我们可以把“学派”摆在“假设知道的主体”(sujet supposé savoir)的位置上,因为正是在这里定位了我们每个人对于精神分析的知识(S2)的爱,或者我们也可以把“学派”摆在S(Ⱥ)亦即“大他者中缺失的能指”的位置上,因为所有其他的能指(S2)皆为这一能指而代表主体。

那么,为了让此种对于工作的转移在我们的学派中得以运转起来,我们便需要去沉淀一种“知识”与“经验”之间的链接,亦即一种“知道怎么做”的“窍门”(savoir-faire),而且正如拉康在其研讨班《圣状》中就精神分析家的伦理和责任所指出的:“我们承担责任仅仅是就我们知道怎么做而言的”[21]。何况这里“知行合一”(savoir-y-faire)的扭结也恰恰是我们每个人都需要以其自身的方式在学派中进行工作的共同的主题。

另外,想必大家已不难发现,在《建立的行动》一文中,拉康重复最多的便是“工作”一词,从而这也要求我们必须将其作为一个关键的主人能指来进行把握:

学派是其中必须实现一项工作的组织……这项工作的目标与在此一夺回失地的运动中所要施行的训练是不可分割的……那些来到这个学派中的人们都将着手去执行一项服从于内部和外部监督的工作任务……为了这项工作的实行,我们将采纳在一个小组中来维持某种制作的原则……加一(PLUS UNE)负责选择、讨论与需保留给每个人的工作的成果……不会有人因返回基层工作的行列而将自己看作是遭到降级的……学派里所有要从事的工作都要服从于批判与监督的条件……将由一份年鉴来汇集学派中各项工作的题目和摘要……大家加入学派的方式是通过参加一个工作小组……我不需要一份人数众多的名单,而是需要一些坚定的工作者……学派的成就将由在其位置上可收到的工作产出来衡量……”[22]。

然而,这里需要指出的是:拉康对于“工作”的强调恰好掩盖了没有出现在这里的另一个能指,亦即“承认”的缺位。对于拉康而言,学派首先是一个工作的精神分析组织,而不是一个承认精神分析家的分析家组织,任何对于精神分析感兴趣并愿意投身学派事业进行工作的人都可以加入学派。如果说某种承认必须在学派的层面上来实现的话,那么这也必须是对于工作的承认。因此,我们行知学派将仅仅依据卡特尔的产出和成果对学派成员的工作进行承认,而不是简单地提供一份所谓的“名单”来对分析家的“头衔”进行物神化(服从于资本主义话语的商品化逻辑)的“挂名”,毕竟正如拉康所言:

使用同行们的认可将会变得无效,因为这样便允许了我们最近引入的那种所谓的‘名单’,也是因为别的学会都能够将这种名单用于某些目的,这些目的以最清晰的方式误认了要着手进行的分析以及在进行中的分析的那些条件本身。这些条件的本质皆在于说,分析者是有自由去选择其分析家的”[23]。

由此,让我们来到卡特尔的问题上。限于篇幅,这里仅就“卡特尔”的形式结构及其运作逻辑以及“加一”功能作一些必要的概念化说明。

在卡特尔的形式上,拉康在1964年时提出卡特尔由至少三个人,最多五个人围绕着一个共同的主题而构成,四个人是其最合适的数字,“加一”负责选择、讨论与留给每个人的工作的成果。这里是拉康受到比昂(Wilfred Bion)和里克曼(John Rickman)的“无领导小组”的启发而制作出的“经验化”的设想。然而,在1975年的卡特尔学习日上,拉康却激烈地批评说卡特尔在他的学派内从未真正地实现运作[24],继而他便毫不犹豫地占据了“加一”的位置,鼓动他的学生们去制作关于卡特尔的知识,以致于巴黎弗洛伊德学派(EFP)的各位大佬们围绕着卡特尔的运作和加一的功能展开了深入的讨论。最后,在1980年拉康创建“弗洛伊德事业”的时候,他又对其进行了最终“形式化”的界定[25]。我们行知学派也将以此作为卡特尔运作的基本参照:

第一、相互选择的四个人从事一项必须有其产物的工作。我明确指出:这是每个人独特的产物,而非是集体的产物。

第二、四个人的联合是围绕着“加一”而构成的,倘若他可以是任何人,则必须是某个人。由他来负责监督事业的内部效果并促进其制作。

第三、为了避免胶合的效果,在持续一年或最多两年的固定期限之后必须进行调换。

第四、没有任何进展是需要被期待的,除非是周期性地将这些工作的结果连同工作的危机暴露于光天化日之下。

第五、抽签将保证方位坐标的有序更新以便向量化整体。

弗洛伊德事业是一个领域,在那里每个人都有机会表明他用经验沉淀的知识做了什么。

因此,卡特尔是每个人在其中表明他用分析经验沉淀的知识做了什么的场所,换句话说,它是以分析知识与分析经验的链接来制作精神分析思想的地点。在拉康这里,卡特尔是学派的“基本器官”(organe de base)或“作战基地”(base d’opération)。经由卡特尔的“旋风”(tourbillon),他企图重新“夺回”弗洛伊德的领域,亦即“在弗洛伊德曾开启的领域中恢复其真理的刀刃”,并由此“把弗洛伊德在精神分析的名义下所建立的创造性实践带回到在我们的世界中对其返回的义务——这项义务即是经由一种坚持不懈的批判而揭露出那些因贬损了其运用而削弱了其进展的偏离与妥协”。对于拉康而言,学派的工作是在卡特尔之中并通过卡特尔来实现的,而不是通过研讨班的教学课程与会议等等[26],因为卡特尔的设置恰恰在精神分析家的训练问题上考虑了一个精神分析组织的目标、界限与结果。

在卡特尔的逻辑上,由于是在“平等主义”的基础上进行工作,每位组员皆被置于同等的位置,因而卡特尔是一种“反自恋性”的操作,其功能在于推动每个人去工作并使其工作的成果接受学派成员的检验与监督。同时,四个人围绕“加一”的工作也避免了精神分析的思想在想象化的层面上沦落成某位“超级分析家”闭门造车式的“妄想”。

首先,在卡特尔的结构上,我们将建议采纳拉康在1980年时提出的“4+1”的结构。这么做并不是没有原因的,因为在拉康的思想历程中,他都曾不断地提到并反复地参照于4这个数字。例如,在其早期的《精神病》研讨班中,他就曾以凳子的四条腿来隐喻神经症的稳定结构,而以三条腿的“跛行”来隐喻精神病的“排除”(Verwerfung)及其要求的“增补”[27]。另外我们也可以在拉康的思想中不断地看到“4”这个数字的结构性存在,诸如:L图式的4、R图式的4、I图式的4、光学模型的4、欲望图表的4、真值判断的4、思在图解的4、话语联结的4、性化公式的4、博洛米结的4。据此,我们可以提出,“四元组”是在无意识的领域中进行主体性建构的最稳定结构。

其次,在卡特尔的构成上,四个人是“相互选择”或“抽签决定”的,他们共同商议主题的选定并自行寻找合适的“加一”。这样的设置安排也尤其避免了卡特尔的人员构成遭到传统精神分析协会的运作模式所主导的制度化要求的决定,从而更强调了主体是主动的投入并对自身欲望负责的伦理性维度。

最后,在卡特尔的持续时间上,拉康规定在持续一年或最多两年的固定期限后必须解散,其组员也要经由“抽签”的方式调换到另一小组。这即意味着,在卡特尔小组解散之后,其组员便获得了“自由”,并因而可以与其他人(小他者)缔造新的联结。这一设置的优势是避免了群体中想象性认同的“胶合”效果,因为一旦群体中的成员胶合成一个整体,他们便会不自觉地试图去反对其他的群体,从而也就忘记了把他们聚集起来的那一原初的欲望的“原因/事业”(cause),亦即:推进精神分析思想的制作。至于解散重组的“调换”也保证了学派能够变成拉康所谓的那种“循环组织”。鉴于“抽签”所引入的偶然性,每一位卡特尔工作者(无论是年轻的分析者还是老道的分析家)都可以与其他人缔造工作的联结,从而颠覆了传统精神分析组织基于“等级制度”的权力划分与结党营私(例如:某个“秘密委员会”)。最后,此一设置的结果也有助于避免小组工作中明显存在的惰性妨碍主体去寻找并制作新的知识。

至于“加一”的功能则在于借由“外密性”来绑定卡特尔作为整体的有效运作,从“去中心化”的“外在”(ex-sistence)的位置上避免精神分析的共同体落入“自由主义”的深渊亦或是“集权主义”的陷阱。我在这里将引用拉康的弟子菲利普·吉拉尔(Philippe Girard)在1975年4月13日的卡特尔学习日上对此的评论以作说明:

“卡特尔难道不是一种方式来让我们避免两种群集和重组吗,让我们说一种是集权主义连带认同的现象,另一种是当前正在时兴的自由主义。换句话说,加一的功能即是作为工具来避免我们所谓的群体心理学(从众心理下的“乌合之众”)连同我们所熟知的它的所有效果,另一方面则是避免我们陷入明显是同样虚假的自我共和国。在什么样的条件下,我们可以逃脱社会联结的这两种体制模式呢?如果我们不得不定义卡特尔的功能,那么它就必须是针对这一点的;通过考虑过去的那些统治形式,例如教会、军队以及最近的党派……”[28]

因此,对于卡特尔的形成,加一的功能便是一种不可或缺的理论的“先验”。因为在拉康看来,加一的功能与群体的维度是不可分割的。故而,拉康便把加一的功能放在他为分析家的训练与分析知识的传递而建立的学派的中心,并亲自为其学派承担起了这一“加一”的功能。

事实上,拉康早就注意到在一个群体中否认领袖的存在是无济于事的。例如,他曾在1964年的《精神分析的四个基本概念》中提到了弗洛伊德的《群体心理学与自我的分析》。对于弗洛伊德而言,他在1921年撰写这篇文章恰恰是为了借由“教会”和“军队”的体制来分析群体中的认同效应及其连带的暗示效果,以便去回应当时在国际精神分析协会内部既已存在的体制性“危机”,这一思路也符合他早在1913年时便已然在《图腾与禁忌》中制作出来的“弑父”逻辑,并最终促使他在1931年以《摩西与一神教》的出版而达到了其思想的巅峰。我们甚至可以说,这对弗洛伊德而言是一个“父之名”的写入。沿着此种逻辑,我们在精神分析的体制中不难发现这一思想的线索,亦即:群体中的成员一方面将领袖视作理想化认同的对象,另一方面又不得不联合起来去制衡这一领袖的权威;为了获得“禁忌”的享乐,这些“龟儿子”们便密谋僭越并谋杀了暴君式的想象的“原父”,但与此同时却又不得不将其“图腾”供奉起来作为“祖先”不可磨灭的象征性“徽章”而写入自己的血脉以进行“传递”!因此,在1964年建立学派并引入卡特尔的运作,拉康想要打破的正是在精神分析组织内部居于统治的这一“弑父”的逻辑和“俄狄浦斯式”的悲剧。

回到卡特尔的问题上来,“加一”的设置便恰好是为了削弱领袖在群体中作为“主人”的位置,也即经由制作一种功能将他的存在缩减至最低的限度。因此,我们可以说,加一只是部分地外在于卡特尔小组的“半个组员”(mi-membre),其存在的功能是保证小组内的工作朝向其指定的目标,同时监督事业的内部效果并促进其制作。这一角色在支持每位组员的工作进度、处理临界时限乃至维持知识与真理的距离上皆是至关重要的。

此外,为了让卡特尔中有一个工作的欲望,拉康也认为必须有人承担起“主体的分裂”。“加一可以是任何人,但必须是某个人”,这即意味着他必须化身作一个具体的他者。作为卡特尔的“半个组员”,加一同样也需要工作,在这个意义上,他有责任在卡特尔中插入一种主体的效果,也就是说承担起主体的分裂。更确切地说,加一需要定期或不定期地参与小组中的讨论,促进小组成员的交流,标点出组员之间的交会与分歧,并最终在尊重差异性的基础上督促每个人制作出其独特的产物。同时,加一也需要扮演“煽动者”(provocateur)的角色[29],以其或飘忽或稳定的在场与缺位来搅动小组中的动力。最后,加一同样联系着学派,因为是由他负责在卡特尔与学派之间建立交流,也是他在促使每位卡特尔成员在学派中宣告其工作的成果。

由此,我们便可以把卡特尔联系于拉康借由“囚徒困境”而提出的“逻辑时间”(temps logique)的概念,亦即:“看见的瞬间”(R)、“理解的时间”(I)与“结论的时刻”(S)。 在《逻辑时间及其预期确定性的断言》一文中,拉康分析了主体如何在群体中基于主体间关系的逻辑辩证来先期确认其自身的存在。他描述了三个囚徒为了获得“自由”而不得不制作的一个有关其“存在”的推理判断,也就是说,他们是如何让自己在象征性的层面上来得到命名的。典狱长将他们召集起来,在每人身后放上一个盘子并强调说一共只有三个白色盘子和两个黑色盘子,他们之间不能交头接耳,也不能看到自己背后的盘子,只能通过观察另外两个人的“颜色”而推断出自己是什么颜色,最先得出结论者将获得释放。为了获得释放,他们要将各自的推理结果(“我是黑的”亦或“我是白的”)报告给典狱长,同时他们中的每个人也都只有通过观察另外两个人的“踌躇”与他们像他一样的行动才能在“仓促”之间得出有关自身存在的这一象征性结论(这一“仓促”总是联系着创造性的“产出”)。我们在此省去这一推理的复杂逻辑过程,只需说明这一游戏的结果是这三位囚徒在最后都同时获得了自由,他们得出了一个共同的结论,即:“我是白的”。

然而,把这种逻辑的诡辩价值应用到无限多主体的“条件却在于‘负性’特征只能以与主体的数量相等而‘减一’的数量而介入其中”[30]。因此,群体中的每个人在与其他人的关系中就必然存在有某种张力,而加一的功能就如同囚徒困境中的“典狱长”的角色,他促使每个人在群体中制作自己的理解并得出其自身的结论。“但是随着集体性的增大,时间的客观化越来越难以设想,好像造成了一种集体逻辑的障碍”[31]。因此,拉康对于卡特尔的构想便只能在较小的群体而不是较大的群体中来实现(卡特尔是“小循环”,通过是“大循环”)。故而,卡特尔的运作也符合于在“一”与“多”、“总体”与“例外”的辩证关系中建立起一种基本的张力。。

最后,每位卡特尔成员都要在学派中将其工作的成果“暴露于光天化日之下”(mettre à ciel ouvert)。拉康还强调说这一“成果”必须是每个人独特的“产物”而不是集体的制作。因此,它必须产生于主体的“能述”(énonciation)而不是其“存在的缺失”(manque à être)。尽管这一独特性的产物是在每位卡特尔组员的个人化制作,但是这一制作却是经由在卡特尔中与其他组员的讨论来维持的,也就是说在这里避免了纯粹想象化的理解。同样,为了加速想象性的理解的时间,卡特尔的产出也需要经由“加一”的“敦促”。加一在这里扮演的角色也如同是一位出版社的“编辑”,他询问“作者”的进度并催促其有效的产出。由此,我们又回到了加一的功能,以及他所要承担的角色和责任。

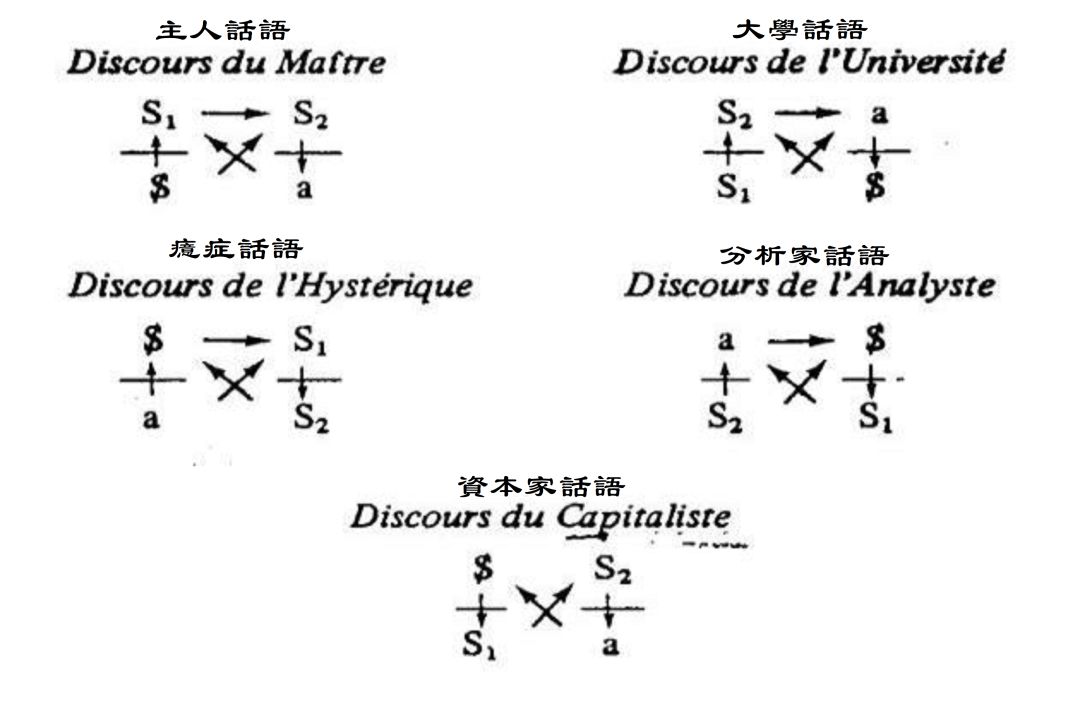

在这一问题上,前文已经说到,“加一”要在卡特尔小组中承担“主体的分裂”($),同样他也要让其中的每位成员在主人能指(S1)或者“蜂群”(essaim)的位置上进行工作[32]。换句话说,每位组员至少在想象层面上都需要作为卡特尔的“主人”来对小组的工作负责(缺一不可),同时作为“蜜蜂”去采集知识的“花蜜”在卡特尔的“蜂箱”中进行酿造。我们甚至可以说,拉康想要在卡特尔中实现的正是这一“主人能指”(S1)的运转。因此,加一也必须认识到卡特尔中每位组员都有其差异性的“单一特征”(trait unaire),正是这“一划”的特征使一个群体得以借由认同而构成。因而,拉康希望通过卡特尔的工作得到的便是一种对于群体的认同。在1975年的卡特尔学习日上讲到群体的时候,他曾评论说人类皆逃不出对于一个群体的认同,我们都知道希特勒的“胡子”和弗洛伊德的“雪茄”如何构成了一个理想化认同的地点。但就卡特尔的运作而言,尽管拉康并未言明这是对于小组中的哪个地点的认同(难道是对于加一的理想化认同?是对于其中某位组员的镜像性认同?还是对于自身作为“主人”的自恋性认同?),然而经由卡特尔的运作逻辑,我们却可以推断出,拉康在这里构想的是对于博洛米结中的“洞”的认同,四个人围绕加一的联合正是经由这个镂空的“洞”(a)来实现的。因为卡特尔允许了其每位成员经由其工作而产出关于精神分析的知识(S2),就此而言,卡特尔的“社会联结”便对应的是“癔症话语”(discours du hystérique)的结构(亦即向他者开放),从而与“大学话语”(discours de l’université)拉开了距离,并朝向“分析家话语”(discours de l’analyste)更迈进了一步。

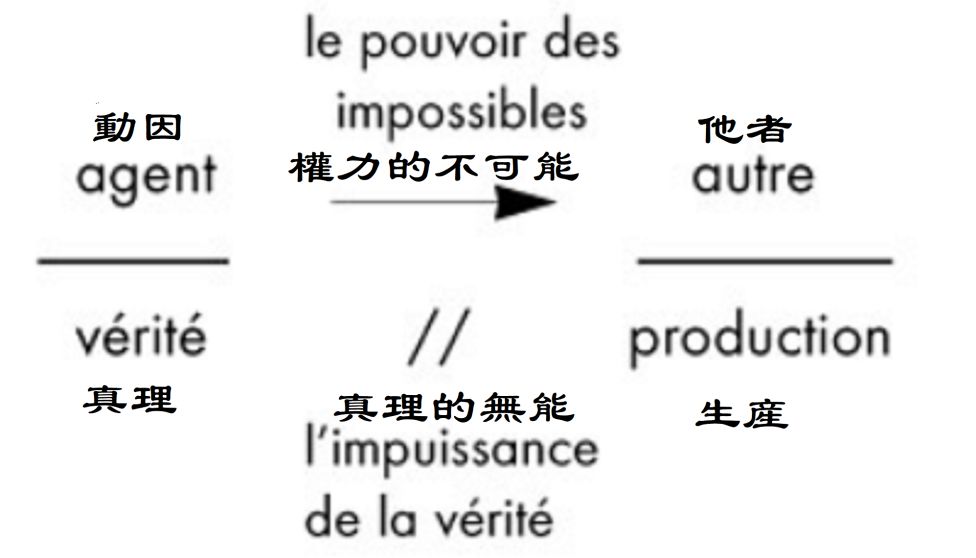

如果我们在“精神分析的反面”对“主人话语”(discours du maître)的左半边进行翻转,我们便会得到“资本家话语”(discours du capitaliste)的变体——亦即:资本家($)迫使工人(S2)去劳动,从而以资本(S1)的贪婪真相来榨取工人的剩余价值(a)。同理,如果我们在这里对“癔症话语”的左半边也翻转一下,让对象小a占据“动因”(agent)的位置而让主体($)占据“真理”(vérité)的位置,其变体即构成了“科学话语”(discours scientifique),亦即:欲望的动因(a)推动卡特尔的“主人”(S1)经由小组的制作去生产并“半说”出关于主体性真理($)的知识(S2)。由此我们才可能为精神分析作为一门“主体性的科学”奠定其知识的基础。

通过将“4+1”的结构扭结成一个循环的链条,卡特尔便能够实现一种蜂窝状的纹理,以致于我们可以从其中的任何一个细胞来进行持续的更新。这一矩阵的“编织”(tissage)也恰好符合了“博洛米链”(chaîne borroméenne)的“X+1”的逻辑。为了使整个博洛米链不至于散掉,学派也需要设置一个总的“加一”。我们只能把“拉康”摆在这个位置上,毕竟是拉康创建了他的学派,而且也只有拉康能够为我们承担起“+1”在数学意义上作为“潜在无限”(infinitude latente)[33]的纯粹功能。毕竟是围绕着拉康和他的学派,我们今天才得以“聚合”起来,这一功能也在“并非全部”的意义上使我们的学派变成了一个“开放的集合”,一个使精神分析的话语和无意识的“弃儿”能够找到“庇护之处”(lieux de refuge)的“露天的学派”(école à ciel ouvert)。

行文至此,终于来到了我个人化制作的“结论的时刻”。作为总结,我想要提出卡特尔就如同是一场“圆桌派”,更确切地说是如同一场小型的“会饮”,就像那些古希腊的先哲们围坐一圈,共同歌颂“爱”的主题,而加一则如同是那位喝的烂醉如泥的阿尔喀比亚德,因为正是这位“不速之客”头戴紫罗兰花冠的突然闯入促使丑陋不堪的苏格拉底制作出了其“无知之知”(亦即:“除了关于爱的知识,我没有任何的知识”)并就阿尔喀比亚德的“献媚”(阿尔喀比亚德认为在苏格拉底的体内存在有某种象征着智慧与美德的“神像”,亦即:agalma)指出了他对阿伽同的“转移”,正是由此才诞生了西方历史上第一次对于分析家的欲望的呼唤!在精神分析的一开始是爱,“一旦假设知道的主体存在于某处,转移便已建立”[34]。让我们说:就精神分析而言,这一转移的爱首先是且始终是对于那个不被知道的无意识的知识的爱。就此而言,作为面向无意识的领域来生产知识的单位,卡特尔的机制便同时扭结了“工作的转移”、“话语的翻转”与“知识的革命”。

最后,让我们再简单地提及一下拉康为了担保精神分析家的训练而在1967年十月提议引入的“通过”制度,因为卡特尔的运作也在逻辑上构成了对于“通过”的预期。在《建立的行动》一文中,拉康指出“针对所有训练的结果而提出的那些迫切的问题都会通过在有训练经验者与受训候选人之间维持某种对质而在这里找到办法开辟出其道路”[35]。这里需要指出的是:在拉康之前,分析家的授权皆完全是通过训练性分析家们之间的“秘密会商”来进行的(可是谁说的算呢?)。拉康在《建立的行动》一文的《附带公函》中就“训练性分析”的资格问题而对这一“秘密”进行了颇为辛辣的讽刺:“把一个精神分析授权作训练性的资格迄今为止都是通过一种选择来实行的,为了对这一选择进行判定,我们只需指出它不允许人们在其持续时期内说出它的任何原则便足矣”[36]。因此,他在这里才提出需要在有训练经验者与受训候选人之间维持某种对话,这里显然是预期了他在三年之后提议引入的“通过”制度。继而,拉康又在《先导语》的结尾处说道:“如果要在这些托辞中来追究由那些虚假的证书所遮蔽的误认,这便要求在一种个人的经验与召唤它得到承认的那些经验之间建立一种最有效的相遇,并将其当作一种共同的善”[37]。这便要求学派必须能够捕捉到分析经验最核心的东西并使之构成一种“共同的善”(bien commun),该词在黑格尔的意义上即意味着从“特殊性”到“普遍性”的转化。在通过的程序中,每一位“过者”(passant)都需要经由两位“渡者”(passeurs)的传递向一个“通过卡特尔”(cartel de passe)表明是什么将其带向了“分析的结束”(拉康将“通过卡特尔”产出的成果命名作“学派分析家”):是怎样的改变与怎样的状态使主体能够从分析者过渡至分析家的位置并承担起绝对差异的“分析家的欲望”?因为分析的结束总是在“事后”(après-coup),而且也永远是“并非全部”(pas-toute)的,只有分析者能够以他的“证词”来传递在这一时刻上真正发生的经验,分析家不可能知道这些,他在此刻更像是一个“蠢货”(anelyste),尽管分析家可能对于分析的结束持有自己的见解,但他却并不拥有最终的决断。正如人们在死后将可以将其遗体捐献给科学的事业,在分析结束的时刻上我们也可以将自己“无意识的尸体”捐献给精神分析的事业,以便使之循环利用而免于“暴尸荒野”[38]。

四、学派的候选人资格与分析家的授权

申请学派的候选人资格是一回事,

授予训练性分析的资格是另一回事。

——雅克·拉康[39]

如果追溯“卡特尔”的词源学,我们便不难发现它在古代意味着骑士进行决斗前必须签署的契约(由两名骑士与两位副手加上一个裁判而组成),因而卡特尔便在“生死状”的意义上对于拉康的学派构成了一个至关生死的维度,同时它也构成了拉康为了解决精神分析组织的体制问题的僵局而押下的“赌注”,而我们在这里则把卡特尔作为加入我们行知学派的“投名状”(《水浒传》中朱贵对林冲笑道:“但凡好汉们入伙,须要纳投名状”),因为这是在目前(除个别的邀请之外)获得学派候选人资格的必要且充分的唯一前提。在此,我们将按照“集体”与“个人”而采纳两种不同的加入方式:

1、相互选择的四个人以集体的名义建立卡特尔并自行寻找“加一”在学派注册;

2、个人申请者按抽签决定的随机性组成卡特尔并自行寻找“加一”在学派注册。

卡特尔的组员与“加一”皆可按照自己的意愿选择是否申请我们学派的候选人资格,学派会有一个专门的“接引工作组”来负责卡特尔的登记与加入“学派成员”的申请。

至于分析家的授权问题,学派将在未来两三年的运作之后设立一个专门的“担保委员会”,遵循拉康在1967年10月9日《有关精神分析家的提议》中提出的“分析家自行授权”的原则,并沿袭拉康学派中的分析家制度(建立督导体系并引入通过制度)来对分析家的训练进行担保。

目前我们暂时只接受“学派成员”的申请,待卡特尔有效运作且条件成熟之后,我们也将引入拉康学派的会员制度的框架,其中包括四个范畴,即:

1、学派成员(简称M.E.)

2、执业分析家(简称A.P.)

3、学派分析家成员(简称A.M.E.)

4、学派分析家(简称A.E.)

任何加入卡特尔并对精神分析感兴趣的人皆可申请“学派成员”(Membre d’école)。精神分析临床工作者可秉持“分析家由他自己和少数他者来授权”的原则在具有临床实践的基础与持续督导的条件下来申请“执业分析家”(Analyste praticien)的头衔。只有“学派分析家成员”(Analyste Membre d’école)和“学派分析家”(Analyste d’école)是得到学派承认与担保的分析家。其中“学派分析家成员”(A.M.E.)需要向“担保委员会”提交两份完整的个案报告,证明自己以令人满意的方式从事精神分析的实践,我们不难发现拉康在这里仍然保留了IPA的“等级制度”的残余;“学派分析家”(A.E.)则需要经由“通过”的“阶梯”或“步骤”(gradus)来证明其分析的结束[40]。此外,这些分析家称号的授予皆是暂时性的,且因而具有一定的时效性。

五、结语:学派作为“不可能的事业”的锚定点

那么,为什么门外汉对于我们而言是没入门的?

诚然,因为没有人了解到纯粹的精神分析本身。

——马克思·埃廷根[41]

精神分析家的训练在逻辑上不符合任何理想的标准或是既定的规范。因此,每位分析家都必须在体制与训练的悖论中作出无意识的选择来处理自己与大他者的关系——要么是基于“承认”的逻辑,要么是基于“通过”的逻辑——同时在学派中来处理自己与精神分析事业的关系。

学派作为“圣状”的第四环在博洛米结的意义上锚定了精神分析组织的三个维度,亦即:在象征维度上缔造“话语联结”,在想象维度上颠覆“等级制度”,在实在维度上跨越“行动僵局”。拉康对于精神分析家的训练进行体制化的努力,其本身即意味着我们必须扭结由弗洛伊德提出的三种“不可能的职业”,亦即:统治、教育与分析。正是这一不可能的扭结为我们行知学派作为一个“实在的学派”(école réel)奠定了坚实的基础——这里“实在的学派”也意味着我们是一个“真正的学派”——从而也避免了我们的学派在想象的层面上滑入拉康所谓的“无信仰的教会”或“无故土的军队”,让我们再加上一个“无人民的政党”。难道我们在这里还没有听到拉康在《真假精神分析》一文的结尾处向我们吹响的集结号角吗?——轰隆隆隆隆:

在这里,精神分析在构成它的行动中展现出了其本身的激情,同时在其内部也再度激起了伏尔泰用来向冒名顶替者喝倒彩的那句集合口令:“粉碎无耻之徒”[42]。

注:本文初成于2019年10月23日凌晨,尔后在10月24日下午于精神分析行知学派成立暨第四界广州中法精神分析研讨会上宣读,并在11月10日卡特尔答疑会后进行最终的修改,于11月11日“剁手脱单”,作为本人的标点性“废料”正式产出。

参考文献

[1]拉康《关于通过的经验及其传递》(A propos de l’expérience de la passe et de sa transmission),1973年11月3日“关于通过”的工作会议上的发言,载于《奥尼卡?》(Ornicar?)1977年12月第12-13期《论通过》(Sur la passe):第121页。

[2] 拉康《1967年10月9日关于学派精神分析家的提议》(Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école),载于《著作别集》(Autres écrits),巴黎:瑟伊出版社,2001:第243页。

[3] 拉康《建立的行动》(Acte de Fondation),载于《著作别集》(Autres écrits),巴黎:瑟伊出版社,2001:第237~238页。

[4] 弗洛伊德《非专业性分析的问题》(The Question of Lay Analysis),见《标准版》第XX卷,伦敦:贺加斯出版社:第179~258页。

[5] 参见:伊丽莎白·卢迪奈斯库(élisabeth Roudinesco)的《精神分析在法国的历史》(Histoire de la psychanalyse en France)第2卷,巴黎:瑟伊出版社,1986:第346页。

[6] 拉康《研讨班XI:精神分析的四个基本概念》(Le Séminaire XI: Les Quatre Concepts Fondamentaux de la Psychanalyse, 1964),巴黎:瑟伊出版社,1973:第246页。

[7] 拉康《建立的行动》(1964),见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第229页。

[8] 在法语中,“孤独”(solitaire)与“团结”(solidaire)的发音非常相似,从而在“我是孤独的”(je suis solitaire)与“我们是团结的”(nous sommes solidaires)之间构成了一个拉康式的文字游戏。就此而言,我们的学派即是一个“孤团者会萌”。

[9] 拉康《建立的行动》(1964),见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第238页。

[10] 拉康《1967年10月9日关于学派精神分析家的提议》,见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第243页。

[11] 拉康《建立的行动》(1964),见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第230页。

[12] 关于从“被动接受训练”与“主动训练自己”的逻辑翻转,参见穆斯塔法·萨福安(Moustapha Safouan)在《雅克·拉康与分析家的训练问题》(Jacques Lacan et la question de la formation des analystes)一书中的相关论述,巴黎:瑟伊出版社,1983。

[13]拉康在《建立的行动》一文中提出的是“弗洛伊德领域”(champ freudien),而我们则在这里将其替换以拉康在《研讨班XVII:精神分析的反面》(Le Séminaire XVII: L’envers de la psychanalyse)借由无意识的“话语政治”(politique du discours)而提出的“拉康领域”(champ lacanien)。因为拉康已偿还了从弗洛伊德那里欠下的“象征性债务”,而现在则轮到我们在中国来“偿还”对于拉康的“债务”。

[14] 拉康《建立的行动》(1964),见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第229页。

[15] 同上,第234页。

[16] 同上,第229页。

[17] 同上,第229页。

[18] 同上,第229页。

[19] 柯莱特·索莱尔(Colette Soler)《学派卡特尔》(Cartel d’école),2006年11月29日拉康领域论坛精神分析学派(EPFCL)的卡特尔晚会上的发言。

[20] 拉康《建立的行动》(1964),见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第236页。

[21] 拉康《研讨班XXIII:圣状》(Le Séminaire XXIII: Le Sinthome),巴黎:瑟伊出版社,2005:第61页。

[22] 拉康《建立的行动》(1964),见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第229~236页。

[23] 同上,第233页。

[24] 1975年4月12日巴黎弗洛伊德学派卡特尔学习日(Journées des cartels de l’école freudienne de Paris),载于《弗洛伊德学派通讯》(Lettres de l’école freudienne)1976年第18期:第221页。

[25] 拉康《学费》(D’écolage),在1980年3月11日的研讨班上宣读。

[26] 雅克—阿兰·米勒(Jacques-Alain Miller)《卡特尔在世界》(Le Cartel dans le Monde),载于弗洛伊德事业学派的《月度通讯》(La Lettre Mensuelle)1994年12月第134期:第5页。

[27] 拉康《研讨班III:精神病》(Le Séminaire III: Les psychoses),巴黎:瑟伊出版社,1981:第228~229页。

[28] 1975年4月13巴黎弗洛伊德学派卡特尔学习日,载于《弗洛伊德学派通讯》1976年第18期:第238页。

[29] 雅克—阿兰·米勒《在激起制作主题上的五种变体》(Cinq variations sur le thème de l’élaboration provoquée),1986年12月11日弗洛伊德事业学派卡特尔晚会上的发言。

[30] 拉康《逻辑时间及其预期确定性的断言》(Le temps logique et l’asscertion de certitude anticipée),见《著作集》(écrits),巴黎:瑟伊出版社,1966:第212~213页。

[31] 同上,第213页。

[32] 这里“主人能指”(S1)与“蜂群”(essaim)是在法语中发音完全相同的一个文字游戏。

[33] 1975年4月13日巴黎弗洛伊德学派卡特尔学习日,见《弗洛伊德学派通讯》1976年第18期:第252页。

[34] 拉康《研讨班XI:精神分析的四个基本概念》(1964),巴黎:瑟伊出版社,1973:第210页。

[35] 拉康《建立的行动》,见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第230页。

[36] 同上,第234页。

[37] 同上,第239页。

[38] 雅克—阿兰·米勒《学派及其精神分析家》,载于《第四》(Quarto)杂志2016年4月第110期《量身定制的精神分析家的训练》(La formation sur mesure du psychanalyste):第14页。

[39] 拉康《建立的行动》,见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第234页。

[40] 拉康《1967年10月9日关于学派精神分析家的提议》,见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第243~244页。

[41] 参见:马克思·埃廷根(Max Eitongon)在1927年8月31日《给国际训练委员会的报告》(Report to the Internetional Training Commission),载于《国际精神分析期刊》(IJP)1928年第9期:第138页。

[42] 拉康《真假精神分析》(La psychanalyse vraie et la fausse),见《著作别集》,巴黎:瑟伊出版社,2001:第174页。

www.psychspace.com心理学空间网