琪嘉教授今天晚上演讲的题目是:家庭治疗的动力性理解与文化特色。好,有请赵.....有请施琪嘉教授。

施琪嘉:谢谢孟教授的介绍。以前,我出去讲课的时候,常常有人把我和曾奇峰混在一起,所以经常有人介绍我叫曾奇峰。在家庭治疗这儿,孟老师就把我介绍为赵琪嘉。刚才这个口误,说明她心里想着赵教授。所以赵旭东教授对我的这个邀请,实际上精神分析的很多这个分析师到后期都转变成家庭治疗。所以在德国至少这个早期的家庭治疗师都精神分析的这个背景。

所以我今天要讲的这个家庭治疗是跟动力学的这个家庭治疗有关系,我先从一个案说起,然后呢再引出我们可能如何从动力性的角度去理解一个家庭啊,去理解一个家庭结构,我们这个把这个屏幕摆第一个这个家谱图,这个有屏幕分享嘛,这个大家可以看到这个屏幕分享,我来根据这个家谱来来讲一下这个案例,这个案例呢是我在10至少是12、13年前治疗的一个案例,所以这个案例时间已经很长了,这个他一直还在我的这个脑海之中。由于他的时时间已经很长了,所以这个有很多伦理的问题可以这个规避。当然我在这介绍案例的时候也会隐去啊些真实的这种材料。

(个案因伦理需要略去)

下面我们回到这个我今天要讲的动力性的这个理解,家庭的基本情况是这个样子,对吧?这个动力性的理解跟我们的治疗的过程有关系。那我们看到这个动力性的理解,第一个就是先介绍费尔贝恩这个人。这个我们说在精神分析里面的话呢,早期的精神分析理论是基于弗洛伊德的现实原则进行工作,什么叫现实原则呢?就是弗洛伊德认为一个人他产生心理的问题,是因为他没有处理好冲突。弗洛伊德他是一个笛卡尔学派的,笛卡尔,大家知道是两分论,任何事情都分两面,黑白啊正反啊。那弗洛伊德他也有两分法,比如说爱和恨,性和力比多,生本能和死本能,同样的他也用二元来分冲突,冲突的一端就是我们要产生快乐,各种满足。冲突的另外一端的话呢,就是不能满足,延迟满足。这个延迟满足导致冲突。如果你不能处理这个冲突,就产生症状,这叫冲突理论,这弗洛伊德的基本理论。

在弗洛伊德基本理论里面有两个,一个就叫做现实原则,就我们所有的成年人过马路看红灯,这个红灯停绿灯走,或者要遵守一些这个社会的一些公德,不要随意扔东西,这都叫做现实原则。所以早期的精神分析理论呢,是针对着现实原则去的。我们现代的这个精神分析,在后弗洛伊德时代,那么逐渐聚焦到母婴的关系,就认为母亲在孩子很小的时候,跟孩子的互动形成了这种关系的模型,构建了他整个人生为人处事的模式,这个叫依恋理论。我们现在也叫客体关系理论。这个理论它的一个基础就是把弗洛伊德的现实原则改成了快乐原则。换句话说,我们在跟来访者做治疗的这个时候,实际上是治疗的什么?是治疗的这个关系。

因此在这个后弗洛伊德时代,在英国就发展出三种学派。第一种学派认为小孩虽然他有这种关系,但是后面他还是需要教育。如果大家听一下李玫瑾教授的演讲的话,可能她是偏于这个流派,她认为孩子还是需要教育的。这就是弗洛伊德的小女儿安娜弗洛伊德。实际上安娜弗洛伊德她强调自我心理学,她强调自我功能经过教育,在孩子年龄稍微大一点的时候,三五岁以后,她秉承了弗洛伊德的冲突理论,站在现实原则中,有些东西是需要教育的,甚至需要惩罚。那么第二个呢就是完全是快乐原则,就是克莱因学派,克莱因就认为很小的这个婴儿太焦虑了,你就满足他就行了,那哭你就抱着她喂着他抱着他晃,反正是要满足他,这就是快乐原则,他高兴了以后他就饭量好啊,他不生病啊,他跟人有笑容啊,他喜欢玩啊是吧?这是快乐原则。

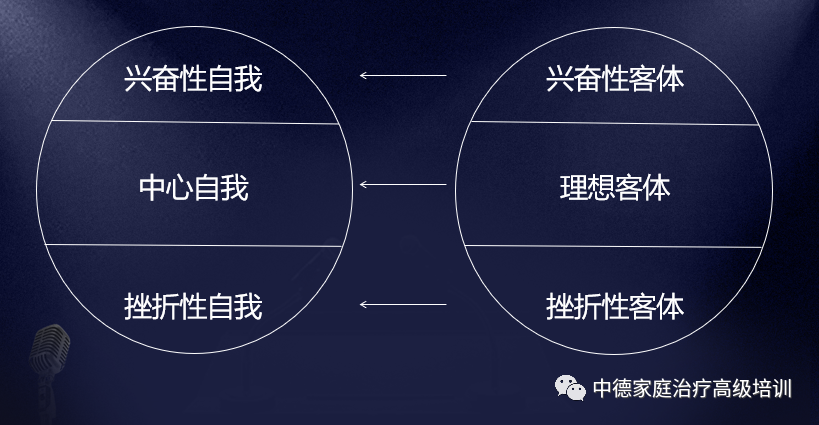

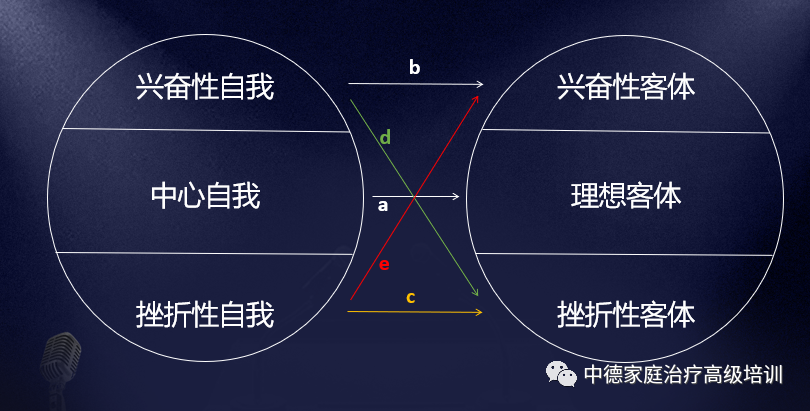

我们今天介绍的这个费尔贝恩,是称之为中间学派,费尔贝恩受到克莱因的影响。其实它也有自我心理学的影子,因为弗洛伊德认为,一开始自我是不存在的,这个自我是后来在本我超我之间的斗争期间发展起来,费尔贝恩他认为自我一开始就有了。一个小小的婴儿,他出生的时候,自我他还没有萌芽,但是它不需要经过本我自我超我的活动,它自己就会像长牙一样长出来。所以这边也叫做自我学派的鼻祖,但是总的来说它归于是一个中间学派。那我们来介绍一下他的理论,这个对我们今天这个案例有什么理解。他最重要的这个理论就是我们的自我,可能有两种两大类型的自我,一种呢叫做这个能够适应我们现实的这个自我,给它一个名词叫做中心自我。另外一个呢就是还没有完全适应现实的自我呢就有两类自我,一类自我就叫做挫折性的自我,另外一类呢就叫做兴奋性的自我。我们在内心中要形成自我的话,要有父母亲的陪伴。理想的情况,就是父母亲能够理解我们,能够陪伴我们,能够给我们一切我们所需要的。于是理想化的客体就是父母亲,造就了一个中心的自我,中心自我是成熟的这个自我,但是大部分父母亲在孩子成长的过程中,他做的这样那样的不好,比如说孩子想要什么东西,他就不给什么东西,“我要我要买这个”“没钱”,“我要买那个”“找你妈去”,“我要做这个”“不行”,所以这个这个孩子屡屡在他的这个父母亲那儿获得的都是拒绝,所以这个孩子的这一边就形成一个挫折性或者叫做拒绝性的一个自我,是因为他的父母亲经常给他挫折,所以父母亲就是一个挫折性的客体。这种情况在什么时候有呢?我们从这个年代来看的话呢,是在六七十年代,我们经济上不发达,政治上也比较紧张,所以父母亲也比较紧张,然后有很多东西的确是满足不了,所以可以说在六七十年代啊,60后70后他成长的过程中,他的内心中非常多的是一个挫折性的一个自我,因为他的父母亲没有办法。那你要再往父母亲往上推,他五六十年代四五十年代的父母亲,他来自于战争年代,解放前也是这个贫困或者是大部分是不稳定的,所以呢父母亲对孩子的照顾也是不够的,所以那个时候挫折性的这客体导致挫折性的自我比较多一些。我们用这个方式来理解,也许它有时代的特征。

然后再看上面,时代这个发生了这个变化,我们30年40年改革开放到90后以后,90年很多人下海,然后开始有钱了,然后父母亲呢,50后40后他可能到深圳到南方打工,逐渐的就开始有钱了,包括你到外面去打工,从农村到城市打工,他开始见到花花世界,他回来可以去满足他的孩子,而且他自己没有满足,自己在成长的过程没满足,所以他尽量想给孩子满足,所以这个时候呢就出现了兴奋性的客体。兴奋性客体的典型的表现,我们叫秋裤终身,就是它的需求并不是孩子真正想要的,是他自己内心缺的。所以他拼命的给孩子夹菜呀,给你吃东西呀,所以这个概念大家了解了,在于主体这一边它是一个中心自我才是健康的,其他的两种自我都是不成熟的表现,一个是兴奋性的自我,一个是挫折型的自我,它对应的是挫折性的客体,挫折性的父母亲,兴奋性的个体,兴奋性的父母亲。

(个案因伦理需要略去)

这种模式形成的家庭关系,我告诉大家还不一定不好?因为每一种模式它都有存在的这个道理,你比如说这个夫妻吵架吵一辈子,最后没有离婚。平时是五好家庭,从来不吵架的,这个夫妻到了六七十岁说离婚就离婚了,对吧?所以我们再回到这个模式来说,无论是挫折性还是兴奋性,它都是不成熟的表现。当它要向中心自我靠近的时候,它必然有代价。那么其中的一个代价就是关系的破裂。这是我们从这个例子来理解这个理论,也从这个理论来理解这个例子。

那么我们怎么来理解这个例子中的一些文化现象?因为时间的关系,划到我的第三部分,第一部分我是汇报这个案例,第二部分呢我是想(说)动力性,用什么样的东西来理解家庭动力,一个夫妻一个家庭,这是费尔贝恩的理论,这个理论用来理解家庭,用来理解亲密关系,用来理解家庭动力是非常有帮助的。

下面我来讲我的第三点,就是在中国的文化这个方面,有什么东西可以拿来去理解我临床上的家庭治疗啊。我要说的第一个呢就是第4张第5张幻灯片,第5张幻灯片呈现的是三个模式,第一个模式是两个相距很远的圆,这个中间有一个中线,这个我给大家说一个理论叫做极性理论啊,极性理论的话呢,它是格式塔心理学中的一个说法,在极性的一端,它出现的是一种状况,比如说爱,在另外一端呢就是另外一个状况,比如说恨。我们怎么样来理解在家庭治疗中的这两个极端呢?大家可以看到我们有三种状态是吧?第一种状态呢是一个融合的状态,一个大圆框的一个小圆,这是一个母婴的状态,这是一个融合的状态。然后就是第二种状态,就是一个圆在一端,另外一个圆在另外一端,这个叫极性状态。我们在家庭治疗中有一个非常重要的名词,在精神分析中这个名词也有,叫做分离个体化。就是你要从你的家庭中分离出去,分化不够,在家庭治疗中叫做分化。分化的这个问题大家可以看到,在这个点和圆的这一段中点的话,是我们中国所强调的中庸,不偏不倚,他就应该是在中点,离家里不要太近,也离家里不要太远。

这么多年的治疗,我跟大家讲一个经验,就是按照西方的理论和西方的文化,假如说左边的圆是一个融合的状态,右边的圆是一个我们叫做撤退的状态,就是一个家庭一家人住在一起,这显然是一个中国的一个状态,在左边的圆可以看到。那右边的圆代表着我们叫撤退的一个状态。撤退的意思就是什么呢?这个核心家庭很快在家庭周期中,在第三个周期中家庭有了青春期的孩子,然后家庭的这个孩子搬出了这个家庭,然后这个孩子结婚了,最后这个孩子生孩子了。从第三个周期在家庭周期,大家还记得吧,(总共)7个周期。第三个周期以后,这个核心家庭就从原生家庭分离出去,在西方这样一个分离的这个过程,这个是非常早就发生的,早到什么程度呢?早到18岁,法律上我可以不管你了。

但是在中国的文化模式之下,这个两端中点它是偏左边的,就偏家庭融合,所以我们为什么说丈母娘的刚性需求呢?就是有很多人他在这个结婚了恋爱以后,她还受到自己的娘家的这种影响,要不要房子啊?要不要彩礼啊?要不要坐在一起啊?或者说干脆生了孩子以后,干脆找个理由就把孩子带回娘家去了。因此在中国的家庭模式中有一种模式就是妻子带着孩子跟自己的娘家跟自己的妈妈住在一起,那丈夫有没有都无所谓,要不然就离婚了,要不然这个丈夫就一个人住。这个理由就是说你又不能照顾孩子,我跟婆婆搞不来。所以你可以看到中国文化中,融合的趋势远远要大于西方的分化的趋势。但是这个就变成了我们家庭治疗中的一个问题,因为我们在学家庭治疗中家庭的这个理论中,我们就给它一个定义,叫做分化不够,你跟你的家人纠缠得太近了,我个人认为,这不一定。因为我们孩子从家庭的父母亲那得到特别大的支持。我们中国文化中有一个说法叫做天伦之乐。这个有的老夫老妻说我坚决不带孩子,我自己忙了一辈子,要自己去诗和远方去,然后有很多退休了以后就开始他的退休之旅啊,买车啊去玩啊跳广场舞啊诸如此类。然后有很多说法就是说,唉呀父母亲带孩子也讨不得好,然后你带了老大的孩子,你带不带老二的孩子啊,你带了这个大宝,你也带了二宝啊,那么小孩子都是向父母亲索取,父母亲就好像一副特别受委屈的样子,的确也有。但是我告诉大家,最大的乐趣,中国人发现了。最大的乐趣来自于天伦之乐,就是一个人在老的病的情况下,他最大的问题就是孤独。所以在中国文化中这个不仅仅是一个孝顺,是一个硬性的一个决定,它这种融合的状态和西方的文化对比来说,它就是中国的文化。

因此,我们在讲西方的理论的时候,不要生搬硬套说你的家庭分化不够,你们的所有问题就应该是孩子和父母去分家,就应该分出去,然后就告诉父母亲孩子已经大了,你不要跟他做什么建议了,不要干预他。你们要去思考这个适不适用,符不符合中国的国情,还有你给他下了一个定义就是分化不够,是不是一个病?也许用我们中国的文化来说,我们认为西方分化太早和太大,我们看到这个西方的治疗师在老的时候生病的时候,他的这个女儿去看他,他已经感谢不尽了,他生了病以后,他在德国医疗保险全部都是报销的。他女儿带着孩子,他们如果有感情来看他,已经感激不尽了,然后看了以后就走了,那跟我们是完全不一样的。

这是我的第一个领悟,就是不要轻易的用分化不够的这个东西来定义我们中国人的融合状态,因为我们中国的融合状态是一个最大的资源,家庭资源。这是我的第一个文化上的这个特点。

第二个,在这个案例中,它有什么融合呢?(个案因伦理需要略去)我讲的第二个文化呢就是重男轻女的文化。我们会觉得重男轻女的文化,可能造成了她的创伤,因为这个家里缺个男的,然后这个家里因为缺男的,所以把她当做男的来养,但是她又不是个男的,所以又对他进行了惩罚,打。这个一般我们就认为这是文化,这是这个封建糟粕,然后她在这个中受到很大的创伤。

有一个理论是来自于荣格的理论,荣格的这个理论中一个非常重要的一个观点就是每一个人他的这个性格特征中,都同时有男性特征和女性特征。他特别给了定义啊,就是女人身上的男性特征叫做阿尼姆斯,男人身上的女人特征叫阿尼马。我们中国人的这个特点是什么呢?我们中国人对男性而言的话,其实是喜欢那些带有某种阴柔特质的男性,比如说周恩来,比如说诸葛亮,比如说周瑜是吧?羽扇纶巾啊,谈笑之间灰飞烟灭,看得很潇洒。现在你看一些电影他要找个英俊,然后呢他要这个挂个什么微,然后吊在那飞来飞去的,要很潇洒,其实都是女人的这种特征,但是这种呢是大家喜欢的。反过来讲,如果你你要觉得你不喜欢女汉子,那就是男性特征太强的这个女孩子,他有点这个倾向。但是如果一个女人有某种特殊的特质是独立的,特别自信的这种女性,也许大家并不反感。所以这个所以我在想的第二点就是能不能完全用这个文化的一个观点来看待,给她造成了创伤。因为正是因为她家庭的一些创伤,她变得特别的独立,果敢,坚决。那么这个东西我们跟他在治疗的时候是怎么样来谈?是以创伤的方式来来谈,还是以资源的方式来谈?所以文化中有一句话叫棍棒底下出孝子,很多人是不认同这句话,就是你管教的太严苛了以后,这个他对父母亲不好,在现实中不是这样的,在现实中的确有人打得一塌糊涂,但是最后他很孝顺他的这个父母亲,最后他也成才了。所以我们怎么样来理解这第二点,怎么来理解文化的方面在家庭治疗中的应用。

第三点我想讲的是一个比较有意思的。我来讲讲我的反移情。(个案因伦理需要略去)我想当时我引起的这个反应叫做道德内疚。

这有另外一个名词,叫做伦理内疚。在道德内疚上,我们会更多的是产生负性的反移情,(个案因伦理需要略去)。这是作为一个精神分析师,他有自己的这个反移情,但是我很快地知道这是属于一个道德内疚的情况,道德内疚就是有惩罚感,然后有非常多的一些羞耻感在里面。但是后来我意识到TA谈的这个事情,在我们的这个文化中,我们很可以进入到一个道德问题,你要不要脸啊,你丢不丢面子啊,这个就是道德内疚。但是有另外一个叫做伦理内疚,伦理类就是什么意思呢?(个案因伦理需要略去)

所以这个就跟我们现在的文化又有很大的冲突,因为我们现在文化是不允许小三,对吧?如果思考小三的问题是道德内疚,如果思考人性中的身体愉悦感和孤独感是伦理内疚。(个案因伦理需要略去)

所以我在这儿提的第三点啊,就是文化上面的这个东西,就是我们很容易陷入到一种道德内疚的这个范畴去进行工作。小三怎么样啊,道德怎么谴责啊,这样不好吧对吧。在性方面和在小三方面做的一个选择,是对伦理内疚,我们说的这个伦理是大伦理,不伤害呀,自由呀,然后这个自己身心的这个健康呀,大伦理方面。大家可以去去查一下,我记得应该是尼采提出的概念,有伦理内疚和道德内疚这样的一个区分。

第四点,最后一个我要讲的就是跟文化相关的。我先说两个概念,这个我有一个德国老师叫安吉哈克,他曾经在上海连续的工作了这个四五年,回去以后他就写了一本书,就是精神分析在中国真的有用吗?那么在这个书里面他提到一个西方的看法,说我们中国人的交流的方式是一个高交流,他们西方人的交流的方式是一个低交流的方式。

我举几个例子来说明什么叫高交流什么叫低交流,比如说今天晚上你在路上见到一个人说这个今天晚上去吃饭吧,我们中国人的回答一般是怎么回答呢?你也没说“好”,你也不说,“算了,晚上有事不去”。你的回答是“到时候再说”。这个到时候再说就是一个高交流。然后对方他也心领神会,他也没有说“那一定要来啊”,然后他就走了对吧?那到到时候是不是一定要来的话呢?他可能还加一句,比如说快到饭点了,他打个电话,“还有谁来呀?”这句话这叫高交流,他并没有说我来不来,他说还有谁来?如果是有了有一个人来,是他早年的初恋,同学或者是某一个领导,他说那我来吧。如果没有什么重要的事情,他说那我晚上也得说我不来,是吧?这就叫高交流,这是中国人交流的方式。西方人这个对于冲突交流的方式,常常就是我对你不满意,你这个事情我你要不给我搞清楚,我就跟你过不去,我就不签这个合同。这个低交流,所以西方人自诩为他们的沟通方式,虽然这个低的意思不是说低水平,而是说叫做直接交流,我就告诉你这这回事,你就像特朗普现在对中国一样,我就收你的关税,我就对你不满意,我就对你打压,对吧?这就叫低交流的方式。中国的话呢,我们小平同志的一句话,韬光养晦,是吧?这也就是这个高交流方式。但是反过来讲,虽然交流的文化的这个方面是这样,但是在案例中又不是这样。你比如说这个病人,她在案例中她是这样来,(个案因伦理需要略去)她说我睡不着觉。所以我们要了解中国的这个文化模式,就是他来的一个症状,我们现在叫心身医学,其实中国人是特别熟悉这个的,他说我头疼啊,啊我胃疼啊,我这儿不舒服,我那不舒服。你马上要知道最近发生了什么事,这就是我们搞心理治疗特别熟悉的这个套路。这个叫什么?这叫高交流。所以它的高交流的通道是什么?它的高交流通道是它的躯体,她有躯体跟你进行交流。所以我们要了解这个一个家庭,了解动力,可能有这几个方面的文化是需要去关注。

由于时间的这个关系,我想我要讲的就这么多吧,然后其他时间就留给大家提问,然后我们来互动。好,我先就讲这么多。交给孟馥。

互动环节

孟馥:好的,谢谢琪嘉教授,刚才他从三个部分跟大家做了一个分享,一是他介绍了一个所经历的个案,第二,他用了精神分析流派里面的一些理论,对这个个案进行了一些解释。第三就是结合我们中国的文化跟西方的一些理论之间的一个对比,提出来他的一些反思、或者敏感点。我们看一看大家有没有一些什么问题提给琪嘉老师?好,现在是20点38分,我们还有22分钟左右的时间,工作人员已经整理出来了10个问题,根据时间我们做一些回复。第一个问题:道德内疚和伦理内疚有什么异同?

施琪嘉:道德内疚的话,在中国是一个很大的问题。我先讲一下内疚。内疚的这个概念呢就是在西方的名词中它叫做guilty,具体的翻译过来就是有罪,就是在法庭判决的时候,他拿一个锤子一锤“guilty”,就是认定你有罪。这个很有意思,为什么呢?因为这个用法庭中这个来进行判罪,就说明什么?就说明内疚感和惩罚是有关系的。所以我们说西方的文化叫做罪文化,那么罪文化就是罪责罪罚嘛,就是你要去坐牢去了。那换句话说呢就是对应于罪责的这个就是guilty就是内疚感。

那这样的话我们回来就来说内疚感就是什么呢?就是在现实中你犯了什么错误,你需要得到补偿,并且这种补偿是能够通过现实进行补偿,这是内疚感。那么有的人就说我们中国的文化是一个耻文化,我们在讲家庭治疗的时候,我们在谈内疚的时候,实际上很多谈的是羞耻感。所以在这儿我强调一下,这边我提到的因为是这个是书上翻译的道德内疚,实际上只要是跟道德有关系的,它都叫羞耻感,shame啊所以我们中国的文化叫做shame,叫做这个耻文化。

耻文化和这个罪文化有什么差别?我刚才说过罪文化首先它是一个现实的,那耻文化你找不到它形而上的东西,比如说你有没有脸啊?你对不对得起人呢?就是他来之的一件事情,可能是他做了一件这个见不得人的事情,但是产生的感觉是一个弥漫淹没性的这种感觉。所以在这儿提到的这个道德内疚,实际上是讲道德羞耻,他常常跟什么东西呢?跟我们中国的文化有关系,跟社会认同的禁忌有关系。

比如说乱伦,乱伦禁忌啊,比如小孩在大人讲话的时候插嘴,小孩在还没有开始吃饭的时候就动筷子,这这样的一些都会产生,你丢不丢脸啊,没有教养啊,所以这叫做道德内疚啊这个我们也叫道德修养。但是伦理内疚是什么意思呢?伦理是一个特别大的伦理。比如说人他每一个人都有活着的权利,活下来的权利。你要把一个这个小孩子要把它打胎打掉,或者是他出生了以后他有残疾,你要把他搞死,这个就犯了伦理。

我们不是有个例子吗?据说还是在特别有名的山东某个地方,去年还是前年。有一个孩子这个生下来有问题,然后就把他埋在地下,村里的医生去散步,他可能埋得不够深,就听到哭声,然后呢就把它搞起来,搞起来这个事情就搞大了。那现在就面临着判罪的这个问题,他判罪有两个,第一个叫做遗弃罪,这个小孩出来了,父母亲把他给遗弃了,这叫遗弃罪。

第二个这个罪叫谋杀罪,这个小孩出生了,这个你不仅仅是遗弃,什么叫遗弃呢?你把他放在福利院的门口,你把他放在这个闹市的中心,你把他放在某一户人的这个门口,这叫遗弃,就是你没有这个你没有害,你没有害人,但你要把它埋起来的话,你就是谋杀,这个就叫伦理。所以你可以看到这个道德内疚和伦理内疚,他的这个话题其实不太一样,伦理是一个大伦理,每个人都有活下来的权利,每一个生命都值得尊重,人的基本的本能值得被尊重和理解,这是第一个问题。

孟馥:今天您谈了很多比较新的对家庭的理解,所以有很多同道会有一些疑问。比如说他们想问反力比多的自我和力比多的自我,分别是什么?怎么样从概念上去理解?还有个问题是:如果父亲是一个理想的客体,而母亲是一个挫折性的客体,那孩子的自我会是怎么样?

施琪嘉:弗洛伊德提出力比多,这个名词的话呢,它实际上是跟我们生存有关系。简而言之的话,这个力比多就是生的驱力,吃喝拉撒睡。这个是力比多的综合体。然后弗洛伊德在他理论的后期,他又提出来其他的概念,他把吃喝拉撒睡和性作为一个这个特殊的驱力,和利比多分开,所以利比多,性驱力是两回事儿。然后他后来又提出了另外一个力比多叫做死亡驱力。所以大家知道在拉丁语中,Eros是爱神,Thanatus是死神,所以Thanatus(Eros)就是活下来的力比多,然后就是性驱力,然后再就是这个Thanatus有它分有这三个驱力。所以在这个基础上他提出来的反力比多,实际上在我看来就是死亡驱力。什么叫力比多,我们说利比多都是跟活下来有关系的,所以反力比多就是不要自己活下去,力比多的自我是什么自我呢?

就是我早上起来我要吃饭,吃完饭以后我上班,然后我上班我要走人行道,我不要走到交通特别危险的地方,这都叫做力比多的自我。就是说这个自我它有活力,然后它能够让自己活下来。反力比多的自我,举一个很简单的例子,就是有人他每天忙的事情就是自杀,自残自伤。比如说他活下来,他觉得很难受,他一定要做一些事情,让自己往死亡的方向走。每天拿刀子划划自己,这是非常悖论的,就是拿刀伤害自己可能会导致感染,导致死亡,但是他又是通过感受到疼痛,感受到流血,又能够证明自己活着,这就是挫折性的客体,给挫折性的自体带来结果就是反力比多,大于力比多。常常见于哪一种人?边缘性人格障碍。你见到这种人,他有的是想法来闹事,是吧?一会儿打个鼻钉子,一会儿画一个这个纹身,然后画满全身,那么再严重的话,就是自残自杀了,这就是反力比多。另外这个问题就是如果父母亲一方有是一个理想的,另外一方是一个不理想。这个问题问得很好,在依恋的三步曲里面依恋,分离和丧失,大家可以去查一下,有一个很有意思的研究,他研究的是这样,如果母亲是一个理想化的客体,不管父亲怎么闹腾,这个孩子他最后都都可能形成中心自我,换句话说母亲重要。如果父亲是一个理想化的这个客体,父亲对孩子特别的好,母亲闹腾,那这个孩子的影响要大一些,就是比那个差一些。就换句话说为什么这个样子呢?因为那孩子成长的早期的话,母亲还是比父亲要重要,这个问题就这样回答。

孟馥:好的,这几个都是关于您在晚间讲座里面特别提到的一些概念,我想再用一点点时间请您再说明一下,比如说“中心自我”的概念,在个案当中怎么去理解?或者怎么跟具体的个案结合起来,“中心自我”有哪些特点?

施琪嘉:其实中心自我就是成熟自我的表现,对吧?我们可以用几个方面来定义它。第一个这个定义就是他具有独立的思想,他的很多想法是自己的,不是被人说的,是自己说出来的,所以我们有很多人他的这个自我是一个虚假的自我,为什么呢?他说了一套一套的东西,你看他都是背的那一段书的,听某人说的,没有自己的想法,我们现在这个微信就有这样的一个趋势,大家还没有看,觉得这个有道理啊,然后就转发了。这个转发是背的那一段书,不是你自己的这种想法,除非你自己是原创性的,对吧?所以他的这个中心自我的第一个标志就是他有自己的想法,独立的思想。

那么第二个就是它有良好的关系,这个良好的关系就是他有社会关系,那么这个关系是一个健康的。健康关系的基础不是在于你有多好,而是在于能够忍受多不好,这个是非常这个矛盾的。你跟一个人的这个关系,比如说我们选三好,选这个五号,选一个积极分子,常常是那种什么人都不得罪的人,被选出来的对吧?那种得罪人,那这个人的话,他不一定选得出来,但是如果大家选他的话,大家可能也要去耐受,就是他给大家带来的攻击性。所以真正好的这种关系的话,成熟的关系不是看关系多好,你们是如何处理的不好的关系的,就是对两个人之间的挫折,彼此之间有耐受力,这是第二个对关系的一种看法。

第三个特别重要的中心自我,就是他具备孤独的能力,、这是怎么讲的呢?就是他一个人具有独处的能力,因为很多关系在他的内心中,所以他一个人很怡然自得地去享受一个人的时间,看书啊,去写字啊,或者去旅游啊,就是不像孤单的人,他时时刻刻都要拉人来讲话来喝酒啊,得到人很多的地方去跳迪吧啊,所以就是一个孤独的人。这个就是中心自我。

孟馥:好的,关于您今天讲座里面提到的,有没有什么特别的书可以推荐给大家?

施琪嘉:南京师师范大学的这个郭本禹教授,他这个他最近编了三本一套的书叫做新精神分析论,在他的第二卷里面,其中专门有一章节是讲费尔贝恩。郭本禹教授,他是博士生导师,他的博士生的课题就是研究某一个人,其中有一个人就专门写了费尔贝恩。

大家最简单的查就是到网上去查嘛,费尔巴哈个在网上的它的一些基本的介绍都有,但是特别详细的理论的介绍就在郭本禹教授这边。

孟馥:好,另外一个方面提问。对您刚刚讲的“分化不足”和“融合性”这个部分,而且把这些作为家庭治疗当中的资源,大家会比较感兴趣;有人说:分化不足的融合家庭,虽然是资源,但是很纠结、有很多痛苦,治疗的时候应该怎么样去处理呢?怎么去看待?怎么去开展这方面的工作?就是您怎么把它变成一种资源,然后对家庭实施一些干预,能跟大家简单的分享一下吗?

施琪嘉:嗯,我在想这个例子。我想到这个例子是我前不久这个在催眠中举过的这个例子啊,但是我现在还想再讲一下。就我治z疗的一个案例,(略个案信息)。当然,我这样说未免有点绝对,因为西方人他跟他的家庭分化,并不等于说他的父母亲就不活在他们的心中,但是似乎这种倾向在中国来说的话呢,要更加的浓密一些,可能它浓密的这个作为资源的存在,是我们在文化上不应该忽略的,就是我们不要提不提就是说它分化不够,我们反过来想,它的融合对它是否有帮助?我们要跟他谈他的这个父母亲,有时候谈一个家庭中有虐待有创伤的一个这个关系的时候,你会发现在融合的这个方向去谈的时候,他会回忆起一些其实也没有那么糟糕的一些经历,这是我的回答。

孟馥:好的,我记得有一次在亚洲家庭治疗大会上,有位台湾的学者,他也谈到了关于西方所谓的融合和个体化的问题,用东方的文化去理解的时候,他举了从“忠与孝”的视角出发应该怎么样去把握,这是一个很有趣的问题。

最后一个问题,现在有一种社会现象,就是妈宝男。您能不能用很简单的几句话再把这个部分简单说一下,你是怎么样理解的?从专业的角度你怎么看这个问题?

施琪嘉:我的理解就是妈宝男强调了一个二元的关系,就是妈妈和孩子,特别是妈妈和儿子,强调二元关系。那么有一个学者他提出来,其实我们所有的关系都应该从三角关系开始,就是父亲是强有力的介入到母子关系的一个非常重要的角色。妈宝男的主要的特点就是父亲太弱,或者是父亲被母亲排除在外,所以父亲是一个非常重要的。妈宝男,我觉得就是一个父亲缺失的这样的一个表现。只要父在,这个联盟就就会崩解掉,也不是说就会崩解掉,就是要形成新的这个三角关系。所以这是我的理解。

www.psychspace.com心理学空间网