心智化:概念及其评估方法

王晶瑶 刘果 杨姝同 韩继阳 莫小恩 王旭梅

中国医科大学附属盛京医院

国际精神病学杂志 2017,44(02),214-218 DOI:10.13479/j.cnki.jip.2017.02.006

摘 要:

心智化(mentalization),指能够从外部的角度看待自己和从内部的角度理解他人的能力。自1989年这一概念提出以来,已经在该领域展开了数以千计的研究,但心智化概念及其评估方法仍是一个充满争议和挑战的主题。本文回顾了心智化概念的发展历程,试图通过比较其与“反思功能”、“心理理论”、“元认知”和“共情能力”等几个重要相关概念的异同进一步明晰心智化概念的内涵,并介绍了心智化评估工具的发展现状。

人们进行社会交往时,个体的心智化能力能够用以推断他人的想法和行为活动,心智化的水平成为了影响个体社会交往活动的重要因素。可见心智化不仅是对别人或者自己的一种想象性质的心理活动,也是对个体行为和心理意图的感受与解读。

一、心智化概念内容简介

1心智化概念

心智化,又称心理化,由英国精神分析学家Fonagy提出,是指在个体有意图的心理状态(如个人的欲望、需要、情感、信念和推理)的基础上,明确的或含蓄地把自己和他人的行为解释为有意义的一种心理过程[1]。心智化的英文可以写做mentalization或mentalizing,两者的差别在于:前者更注重心智化的结果,后者更偏重心智化的过程。

心智化的过程可以从以下三个维度进行理解:第一个维度与两种意识水平的运作模式有关(隐式和显式);第二个维度与对象有关(自我和他人);第三个维度与心智化内容和过程有关(认知和情感)。其中,隐式心智化指的是个体无意识的、自动的、或程式化的去想象自己的和他人的心理状态的能力;显式心智化则涉及有意地练习和有意识的使用[2]。

心智化作为维持心理功能正常运行最基本的一种能力,呈现出个体性和差异性。这种差别主要体现在超出和低于正常的心智化水平,我们称之为过度心智化和心智化缺陷。心智化缺陷的情况更容易出现在人格障碍、自闭症、精神分裂症的患者中,尤其是边缘人格障碍患者,情绪调节困难是所有领域功能失调的核心病理[3]。主要表现为难以理解他人的意图和情感,或无法完整叙述自身的观念,难以调节自身情感,从而导致无法进行正常的社会交往活动。

2概念的提出

早在19世纪60年代末,心智化的概念首次出现在法国精神分析文学作品中,并作为一种临床实践的方法。

美国心理学家James(1890)在其《心理学原理》一书中深入讨论了自我这一主题,这被视为心理学上对“心智化”最初探索。19世纪末,美国心理学家Hall首次在心理学领域提出”mentalizing”概念。1906年,这个词被登录在牛津英语词典。1969年,英国精神分析师Bowlby依据在临床上对婴幼儿的观察,提出了对后世影响深远的依恋理论,奠定了心智化的理论基础。1989年,英国心理学教授Frith等指出自闭症源于“读心术”(mind reading)能力的缺陷。自闭症儿童难以主动思考和报告想法等,因此会导致人际关系、交流与想象方面的一些障碍。

Fonagy综合了依恋关系、元认知和心理理论等,开始研究成人对于心理状态的普遍性,尤其是对他人心理状态的注意。Fonagy等通过对边缘人格障碍患者的观察,最终于1989年,正式提出心智化理论。

3心智化能力的发展模型、缺陷模型及意义

3.1心智化的发展模型

心智化的形成背景基于安全的早期依恋关系。人类的依恋系统和心智化能力之间存在比较复杂的连接,也包括生理上的关联。

心智化能力最初是从婴儿与母亲的镜映中获得,婴儿在母亲的怀抱里观察并学习母亲对于他人各种行为的相应表情,这种镜映学习能够帮助婴儿了解自己与他人的关系。其次,依恋关系可以调节儿童情绪。婴幼儿在处在压力状态下,依恋系统被激活,然后去寻求母亲的安抚,母亲做出相应的反应,婴幼儿压力下的情绪下调,持续到下一次面临压力状态。这种循环能够有效调节儿童情绪,并有,助于他的心智化良好发展。另外,从生理学角度观察,有更好依恋历史的母亲在和孩子玩耍的时候,孩子会产生更多的肾上腺皮质激素,继而分泌皮质醇,降低下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴对人类依恋系统的调节作用,这会帮助孩子发展出倾向于安全的依恋关系,进而促进心智化能力[4]。

3.2心智化缺陷的原始模型

临床上认为常见的导致心智化缺陷的原因是发展缺陷和精神创伤。Fonagy认为,心智化缺陷的原始模型是将缺陷理论与防御理论结合起来,但其他的研究者并不这样认为,这一点还有待细致研究。

Fonagy提出发展缺陷是源于缺乏早期安全依恋,导致心智化能力发展不足。在其创伤模型中指出:心智化的防御抑制可能会出现在任何人身上,即便是拥有完整的心智化能力的个体身上。如果个体遭受精神创伤,防御抑制变成一种自我保护的方式,帮助回避强烈的情感、各种象征性的言语或形象,将创伤体验逐出精神系统之外,使自己可以避免考虑来自外来的伤害,个体主动陷入心智化缺陷中。

3.3心智化存在的意义

当个体心智化能力达到足够完善时,个体能够形成一个连贯的自我意识,形成可靠的人际关系。心智化能力使得个体的内在和外在之间建立了一个完整的连结,并且触动内在觉察能力的发展。它同样有助于帮助来访者从分裂的自体逐渐进行整合,锻炼出内省、自我觉察等能力。

二、心智化的“概念近亲”

在心智化概念发展过程中,有人经常把心理理论、反思功能、元认知、共情能力、心理感受性等概念与心智化等同,而Fonagy认为心智化是融合了相近概念所形成的嵌合术语,接下来会介绍五个心智化的“概念近亲”。

1反思功能

Fonagy提出的反思功能(Reflective Function,RF)概念是指在依恋关系的背景下,通过自我与他人的情绪、思维、幻想、信念和欲望在行为中的表达,理解和解释自我和他人心理状态的能力[5]。在国内,反思能力又被译为反思功能,反映能力等。

对于反思能力的理解更偏向于是对心理过程的一种操作化,在精神动力学领域的文献中,反思能力出现的较为频繁,且和心智化能力经常互相替代。但反思功能涉及到识别自我和他人的认知领域,对情感的关注则显得不够。

2心理理论

1978年,Premack和Woodruff提出心理理论(theory of mind,To M)的概念,认为个体是通过社会交往中表现出来的一种社会认知能力,或者是一种社会推理系统,来理解由心理状态引发的自我和他人的行为,进而理解其他个体行为背后的心理原因,并依据这种理解来解释和预测行为。他们把这种“读心术”的能力称为心智化[6]。直至今日,许多心理或是精神医学工作者仍用心理理论的概念来替代心智化。

心理理论可以被视为心智化研究的一个内容或是一个组成部分,但心理理论更侧重于对他人心理状态的认识,而心智化能力认为,对自我和他人心理状态的认识同等重要。

3元认知

元认知(Metacognition)是美国发展心理学家Flavell于1976年提出的。Flavell认为,元认知是指主体对自身认知过程的知识和意识[7]。20世纪80年代中期以后,罗马第三认知心理治疗中心的认知心理学家在对元认知进行研究过程中,提出了对于心智化一个新的见解。他们认为心智化能力包含不同的次级功能,次级功能之间交互作用,也可能产生有选择性的受损。

心智化在广度上比元认知更局限,因为其仅涉及心理状态的思维和情感,而元认知不仅如此,还提供了一种基于自身与他人心理状态的对关系与个人行为的持续监管。国外有部分学者认为心智化、心理理论这两个概念,是元认知过程的描述。心智化主要涉及情感的心理状态的反映。相反,心理理论研究的认知状态如信念,意图和信念。

4心理感受性

心理感受性概念最早出现在20世纪50年代的心理学文献中。它是一个多维的人格概念,描述了一种对自己和他人认知、情感和行为的元认知反映的动机。在心理感受性的定义上心理学家虽未完全达成一致,但都强调是个体对自己和他人的认知、情感及行为间的相互作用发生兴趣并去洞察和感悟的能力[8]。

心理感受性更为注重心理状态的显式部分,即有意识的关注心理状态的内容。与心智化相比,心理感受性更多地关注自我和自己的心理状态,并且强调对情感和认知的关注同等重要[2]。

5共情能力

共情能力自1909年被提出后,得到心理学界广泛关注和讨论。Morse等(1992)[9]认为,共情的主要内涵是情绪共情。共情能力一般又被称之为“同理心”、“同情心”等,是一种设身处地为他人着想,理解他人的情感和观点的能力。

多数学者认为,共情能力虽然也涉及到对认知成分的关注,但其目的是为了加强对他人情感的理解。心智化与共情的不同在于,共情主要涉及到他人的感受,而心智化不仅对象更广泛,内涵也更多样,包括感受、动机、想法等。

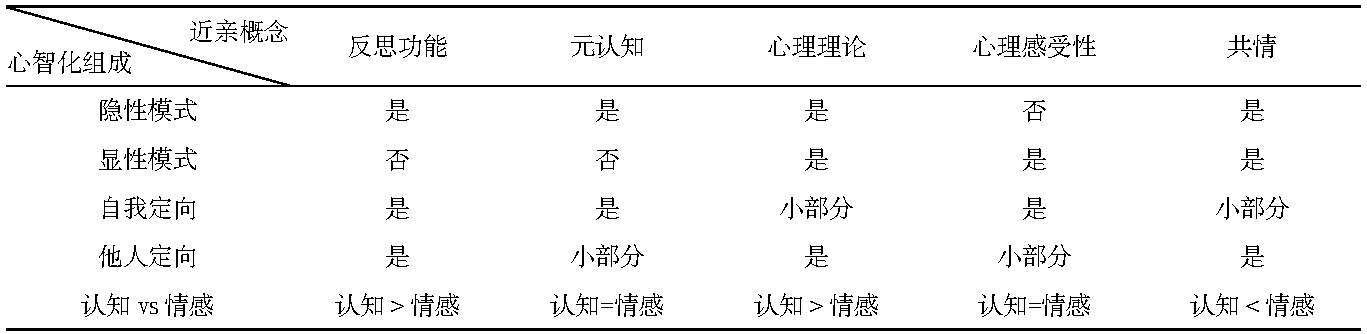

下表将总结心智化能力与其他概念在不同维度间的差别。

表1 心智化与反思功能、元认知、心理理论、心理感受性及共情的概念重叠

三、心智化能力的评估方法

对于精神科医师或治疗师而言,只有准确地评估来访者目前的心智化能力,才能够帮助患者展开治疗,并对患者心智化能力实时的监控,这就要求能有工具可以对心智化能力进行测量。心理学家和精神科医师从“近亲概念”入手,作为测量心智化的替代方法。除了Fonagy团队从反思功能的角度进行以外,我们还会简单介绍其他几种测量方法和工具。

1对反思功能的测量

Fonagy认为对反思功能的测量可以作为评估心智化能力的指标。测量方法主要分为他评法和自评法。他评法主要是依据已编制的结构化或是半结构化的访谈工具对来访者进行访谈,将其访谈内容进行转录整理之后,作为对量表进行评分的指标。

1.1使用成人依恋访谈对反思功能量表评分

Fonagy团队提出良好的心智化能力离不开安全的早期依恋关系,在依恋背景下对心智化进行评估可以说是评估一个人的心智化能最好的指标。Fonagy认为心智化能力不能够被直接的进行测量,而需要通过对反思功能的评估作为对心智化能力测量的重要工具,尽管迄今为止,该团队对反思功能不断修订最新版本,但仍未发表。1998年,Fonagy等发展出最早版本的反思功能量表(Reflective Function Scale,RF)[11],研究者使用由George,Kaplan和Main于1985年共同编制的半结构式的访谈——成人依恋访谈[10](Adult Attaehlnent Interview,AAI)的内容作为评估反思功能量表的指标。

反思功能量表由Fonagy及同事编制,由六个条目分别代表不同的反思功能水平,访谈结束后将录音内容进行转录整理工作,然后根据反思功能量表的评分手册参照标准进行评分。使用成人依恋访谈对反思功能量表进行评分的方法,是首次以比较完整的方式对心智化能力进行测量。并且整个评估过程严谨,结果精确,但仍存在诸多弊端。例如:使用AAI进行访谈耗时较长,转录和编码过程冗杂,对使用者要求比较高,需要接受专业的访谈培训之后才能够使用等。

1.2使用简版反思功能访谈对多维度反思功能评分量表进行评分

多维度反思功能评分量表(Reflective Function with a Multidimensional Rating Scale,R FRS)[12]是由Levy,Meehan等(2006,2009)制定出一个50个条目的量表,多维度反思功能评分量表是通过使用简版反思功能(Brief Reflective Function Interview,BRFI)访谈对其进行评分,采用1-5级评分,是对反思功能的精细评估。

该量表的各个条目与个体表现出高或低反思功能的各种途径有关。通过AAI获得的反思功能分数相比较,验证其信度和效度。多维度反思功能评分量表更容易梳理出患者对于改变心理状态所作出的努力和对心理状态特点的认识。但该量表在患者对自己心理状态发展的认知上,则与AAI所得的评分相关性很弱。

1.3使用儿童依恋访谈儿童反思功能量表

Fonagy等(1998)编制出成人反思功能量表(Adult reflective function scale,ARFS),但因其耗时长、费用昂贵等特点,经Target(2011)改编,形成儿童反思功能量表(Children Reflective Function Scale,CRFS),该量表依据儿童依恋访谈(Children Attaehlnent Interview,CAI)的访谈记录来评估。

1.4反思功能问卷

Fonagy和Ghinal等人(2008)发展出适合自评的量表反思功能问卷(reflective function questionnaire,RFQ),用于评估成人心智化能力,该量表有较高的信效度,但目前未形成正式版本。美国Sharp等人(2009)将成人版的反思功能问卷改编为可用于青少年的反思功能问卷青少年版(RFQY)并验证其结构效度和区分效度。

2对心理理论的测量

研究者们从实验任务的难度、多样性等角度出发,编制出适合测量成人心理理论的实验任务。主要分为对社会知觉方面和社会认知成分的测量,包括故事法、图片法和视频法等。

2.1对社会知觉方面的测量

社会知觉方面的测量主要包括采用图片法或是视频法。图片法的代表性测验是“从眼神中读心任务”(简称眼测验),通过对眼神的识别反映个体的心理理论水平,眼测验不仅可以测量成人,而且灵敏度高。视频法是测试被试识别动态的视频中人物的心理状态的能力。评分者依据测试者的反映进行评分。

2.2社会认知成分的测量

社会认知成分的测量主要是故事法,故事法有多重嵌套错误信念测验、反语觉察、失言任务、白谎、双重欺骗等。多重嵌套错误信念多采用图片、言语等方式,是对他人关于另外一个人的信念的推断或认知。反语的特点是根据句子的字面意识和说话人的意思相反,为了探测讽刺和反语,需要了解说话人知道什么,然后推断出说话人的意图[13]。同样根据测试者的反映进行评分。

对心理理论的测量更注重的观察测试者理解“言外之意”的能力。目前使用心理理论作为测量心智化能力的方法较为常见。

3对元认知的测量

罗马第三认知治疗中心的认知心理学家Semerari认为,元认知的各个维度如模块般可以独立存在,那就说明对心理状态的认识是基于各个独立维度之间交互作用的结果,而以此作为评定心智化能力的结果更为准确。

Semerari团队编制的元认知评估量表(Metacognition Assessment Scale,MAS)[15]用于评估心智化能力,并形成简版元认知评估量表(2003版)和的正式版的元认知评估量表(2009版)。该量表分为三个维度:对自我的理解、对他人的理解及掌控力,是一个具有20个条目的他评量表,分为0-6级评分。《元认知评估量表》通过对认知和情感的识别、关联能力、整合、区分、去自我中心化等方面对前两个维度进行评估,然后对掌控力的三级策略进行评估。

在评估方法上,该量表的评估方法较为复杂,需要整理病人的访谈或咨询内容,进行誊写转录,将内容分为若干的对话并进行编码判断出它所对应的条目。在排除假性元认知和无关信息后,对每一次独立对话进行评分后汇总求取平均分。最后,可以获得三个维度的独立分数以及一个总的分数。近年来,Semerari团队正在编制适合该量表的访谈稿,目前仍在修订中。该量表需由精神科医师或心理咨询师经简单培训后使用。对于使用对象无论是病人或正常人群都不做要求。

虽然在评分上较为困难,但该量表能够得出不同维度的分数和总分,全面、准确地评定心智化能力,较好的反映了个体心智化突出和薄弱的地方。并且评分者在评分过程中,可以清晰地了解访谈对象的各个能力的情况,有助于在日后的治疗中不断提升来访者的心智化能力。

四、小结

心智化概念已然成为近年来国内外研究的热点,但与此同时,对心智化的内涵也存在广泛的争议。本文对心智化内容做了简短的介绍,并比较了心智化概念和其他几个相关概念的异同。文章还对心智化的评估方法,尤其是近年来应用比较广泛的反思功能、元认知等评估方法进行了描述。心智化概念集合了心理学和精神医学的元素,不仅对心理学界和精神医学产生了深远影响,也在社会中逐渐形成一种自我反思、自我提升的热潮。

参考文献

[1] .Fonagy P,Steele H,Steele M.Maternal representations of attachment during pregnancy predict the organization of infant mother attachment at one year of age.Child development,1991;62(5):891-905.

[2] .Choi-Kain LW,Gunderson JG.Mentalization:Ontogeny,Assessment,and Application in the Treatment of Borderline Personality Disorder.American journal of psychiatry,2008;165(9):1127-1135.

[3] .颜双,苗冰,唐秋萍。边缘性人格障碍者的情绪相关认知过程研究。国际精神病学杂志,2015;(1):129-132.

[4] .任苇,刘丹。心智化视角下儿童依恋与家庭教养方式的相关研究.中国青年政治学院学报;2014(5):29-32.

[5] .Fonagy P.Thinking about thinking:some clinical and theoretical considerations in the treatment of a borderline patient.Int J Psychoanal.1991;72:639–656

[6] .陈巍,丁峻,陈箐灵。社会脑研究二十年:回顾与展望。新华文摘,2009;(6):114.

[7] .Flavell JH.Metacognition and Cognitive Monitoring:A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry.American Psychologist,1979;34(10):906-911.

[8] .Coltart NE.The assessment of psychologicalmindedness in the diagnostic interview J..British Journal of Psychiatry,1988;153 :819-820.DOI:10.1192/bjp.153.6.819.

[9] .Morse JM,Bottorff J,Anderson G,et al.Beyond empathy:expanding expressions of caring.Journal of Advanced Nursing,1992;17(7):809–821.

[10] .George C,Kaplan N,Main M.(1985).The Adult Attachment Interview.Unpublished manuscript,Department of Psychology,University of California.

[11] .Fonagy P,Steele M,Steele H,et al.(1998).Reflective Functioning Manual:Version 5.0 for application to the Adult Attachment Interview.Unpublished manual,University College London.

[12] .Meehan KB,Levy KN,Reynoso JS,et al.Measuring reflective function with a multidimensional rating scale:comparison with scoring reflective function on the AAI.Journal of the American Psychoanalytic Association,2009;57(1):208-213.

[13] .郑玉玮,王益文。成人期个体心理理论的发展、研究范式与神经机制。心理与行为研究,2014;(5):712-719.

[15] .Carcione A,Dimaggio G,Conti L,et al.Metacongnition Assessment Scale 2009-R.Unpublished manuscript,The Rome Third Centre for Cognitive Psychotherapy.

www.psychspace.com心理学空间网