萨提亚沟通模式与家庭雕塑 family sculpting

Liz Nicolai教授

时间:2015年3月4日

地点:同济大学逸夫楼

主持:盛晓春教授

主讲:Liz Nicolai教授

翻译:王皓洁博士

讲座内容

盛晓春:

各位老师,各位同道,各位朋友,大家晚上好!

欢迎大家来到第六期中德班家庭治疗第四次集训晚间讲座现场,今天是第一场。今天晚上的讲者是中德班的资深老师,她已经连续带了三届学生,正如大家所看到的,这位老师不光是位学者,还是一位很优雅的女士,她是德国一所大学的教授,同时也是Helm Stierlin研究所的所长。大家知道现在全球有三个小组,一个是Palo Alto小组,一个是意大利的米兰小组,还有一个是德国的海德堡小组,这都是非常厉害的三个小组,海德堡小组的带头人Stierlin教授,而我们今晚的Nicolai教授,是现任的所长,所以大家可以知道她在学术上、教学上和治疗经验上都有比较多的值得学习的地方。

今晚的翻译,是同济大学的王皓洁博士。

有请两位!

Nicolai:

晚上好!

不好意思,这可能是今天晚上我唯一能讲的一句中文了。我很高兴被邀请在这里作这个演讲,我也很高兴大家能来听我的演讲,这是关于Virginia Satir的,她曾经是家庭治疗的先驱,她最重要的贡献之一就是丰富了家庭中的关系,当然她也是关于家庭技术最重要的发明人之一。

今天晚上我希望给大家介绍一些关于家庭雕塑的基本知识。一方面希望了解一下基本概念,另一方面也要了解它是怎样实践的。当然会引入我们医院中的一个例子给大家展示。

Virginia Satir在1988年9月去世了,生前她是美国的一名作家,也是社会工作者,她最著名的贡献就是她关于家庭治疗的取向,以及她关于家庭重建的工作。她被大家尊称为“家庭治疗之母”。在上世纪50年代她就已经跟家庭一起工作了。她是当时最早意识到比如说有精神疾病或神经质障碍的人,我们引入他们的家庭成员是对治疗有用的。她有几本很著名的巨著,很早发表了,现在仍然是我们的经典之作。她最著名的书籍中有:

- 1964年出版的《联合家族治疗》(Conjoint Family Therapy),

- 1972年《家庭如何塑造人》(Peoplemaking),

- 以及1988年《新家庭如何塑造人》(The new peoplemaking)。

Virginia Satir有一些信念,她不仅是家庭治疗之母,也是资源取向之母,她认为家庭中的每一个人都有积极的资源能够产生积极的改变,其中我们提到的这种自我指向的资源,是我们身体本身有的,并且能够用来解决生活中的问题。

Virginia Satir认为家庭是通过变化来工作的,他们的沟通的改变以及他们的关系的改变,所以就有可能通过角色扮演或雕塑等方法来展示内部过程是有用的。所以她开始用诸多的技术开始工作。后来她就专业从事家庭重塑以及家庭雕塑。她自己的经验就是,通过这些技术,家庭成员之间互相能够更好地了解对方,她也发现这样的方法能够很有效并且很长久地让家庭找到方向。她曾经说过,之前已经学到的东西,可以重新用新的方法来学到,你们可能会回想到自己家庭里面可能有些沟通或互动的模式,随着时间流逝,这些模式可能产生一些改变,因为时间改变了,环境也改变了,你们互动产生了一些新的方式。所以她的治疗性的工作被是“自尊的建立”。所以她也认为也需要找到支持大家能够积极互动的一些方法。

众所周知,就像我们自己的私人生活或治疗经验中知道,自尊这种东西其实是在人际互动中产生的。当你们出生成长于一个家庭,你们会有一个观点,生长会有一种形式,你会发现周围一些人也会用特定的方式跟你打交道,当然你会发现所有这一切打交道都会影响你的自尊。所以她关于人类自由有一些基本的信念,最早的自由就是去听到或看到当下发生的事情,而不是去听到或看到过去曾经发生的或是未来可能发生的事情。这是对于儿童乃至成年人都是很重要的一件事。当然如果大家看到一个小孩成长的过程,可能会出现这样的画面:小孩看到一个事情,父母可能会说:不是这样的,不对。这可能是生活中很小的琐事,当然这也可能是你生活中非常重要的一个场景。当你们去想象一下,一个遭受性暴力的女性,假如说她告诉自己的母亲自己遇到了很糟糕的事情,母亲可能说,不是吧,你是不是瞎编的,不可能!所以这时候你可能不太相信自己的感觉了,大概哪个是真的哪个是假的。所以说Satir会说,你去看到或听到当下的事物,而不是去管它是对的或不对的,是不是应该发生的,这才是自由的。

另外这也同时涉及到了第二项自由,能够自由表达自己的事情,而不是别人希望我怎样表达。

有些人被认为必须在家庭生活中非常地幸福,有可能他成长的环境中遇到了很大的丧失或缺失,可能父亲在很早就过世了,或者一个孩子他认为我必须要让妈妈开怀大笑,必须要讨好妈妈让妈妈开心,所以当这个孩子可能认为如果我感觉到不开心,这是不对的。

所以这就带领我们走到下一个自由,就是坚持、相信我自己的感受,而不是假装什么。

第四项自由就是我能够主动地去要求想要的东西,而不是等着别人来满足我。

另一项自由就是自己为自己的生活负责任,承担一定的风险,不总呆在安全港湾,能够去到一个新的领域。在某些家庭中,他们可能不会让孩子去做任何探险的事情,因为家长非常害怕会失去这个孩子。这样的情况很可能会发生在比如之前有个孩子意外去世,他们会很想要保护这个孩子的安全,这样家长就不会再经历失去这个孩子的恐惧了。所以这项自由也是非常重要的,不管是对孩子的性格、个性,还是对他本人。

这是我们生活中的不同的状态,不管是开心还是不开心,也是我们能够自由选择的状态,一方面你可以是失望的、不开心的,另外你也可以是开心的。

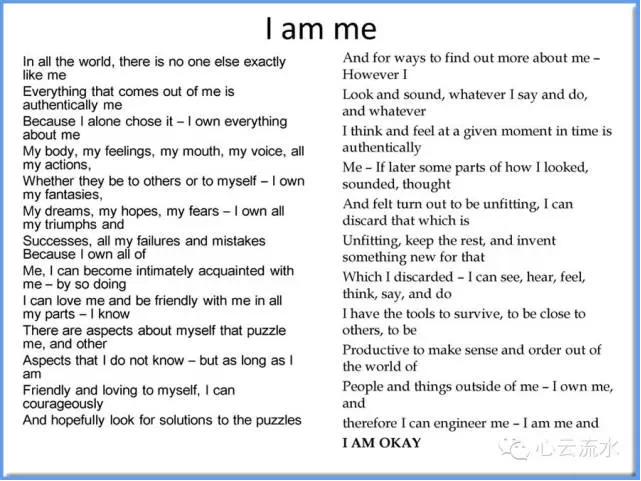

Virginia Satir早年就说过:我就是我!在这世界上,没有另外一个人可以像我一样。任何从我内心中流露出来的都是真实的自我,因为我自主选择了它们,所以我拥有它们。我的身体,我的感受,我的嘴巴,我的声音和我的所有的行动,不管这是别人的还是我自己的,我拥有这些幻想,我的梦想、我的希望、我的恐惧,我有我所有的胜利,还有我的成功,我所有的失败以及错误,因为我拥有我的整个自我,通过这样,我可以非常亲密、非常熟悉地了解我自己,我知道我能够爱自己,我也能够友好地对待自己,不管是我身上的任何一个部分。但是我身上仍然有一些方面让我十分的困惑,但是也可能有一些方面我并不了解,只要我能够友好地对待我自己、能够爱我自己,我就可以勇敢地面对,并且充满希望地寻找这些困惑的解决方案。

我不会把后面这么一大篇来读给大家听,希望读这一小点可以让大家感觉到Satir是怎样的一个人,她一方面非常欣赏自己的每一个特点,另外她也认为她应该为自己的每一个特点负责。

所以我认为这也是我们即将提到的家庭雕塑中的很重要的一个主题,就是给人一个机会,让他在家庭中找到自己的位置。他在这个位置上能够承担起这样的一种责任,并且做想做的自己。当然在同时,也能够就像Satir这首诗最后所提到的,通过这样,我就能够修饰我自己、改造我自己,我就是我自己,我挺好的。

那么,这个所谓的身份认同,到底是什么意思呢,我就是我?

这种自我认同,是认为自己是这样的一个人?就不管外界环境怎样地变化,我的生理状态、与环境的关系永远保持不变。身份认同它展示出了连续性以及协调性,这对我来说是一个非常基本也是非常自然的现象,同样它也简直像一个奇迹一样,即使我们都长得不像两岁时候的样子了,我们在前排有个很可爱的小妹妹,可能20年后她就不是这个样子了,即便我们随着时间的流逝,我们也可以发展出一些关于我们自我的看法,我在那个年纪,以及我在现在,这是一个非常复杂的事情,就像我们在这世界中用一种特定的方式去感受,去观察这个世界,去走路,去行事,当你们回想自己的那些体验,如果你很长时间没有见到一个人了,你再见到他,你可以通过他的声音,说话方式,他走路的样子,来认出这个人。我为什么要跟大家讲这一点呢,因为在我们家庭雕塑中,曾经学过的,家庭中学到的内容是可以改变的。在另外一方面,也是很好的一方面,生活中有些事情是不能够改变的,它是稳定的,而在我们的治疗工作中,我们必须要考虑到这些恒定不变的东西。

看看这是7年前的我,这是半年前的我。我看上去既不同,也是一样的。我当时的感觉是,自我感受是不一样的,你们从我的表情中也可看出来,我戴了眼镜,发型也有了改变,即便如此,你们也笑了,这两个都是我嘛。所以这是一个既改变又保持不变的过程。

一个人关于自我的认识其实是基于,比较麻烦的表述方式是,自我整体单元,系统,关于物理性存在的观念,简单地说,就是我和我的身体。举个简单例子,我觉得很冷,这就是系统内的关于我的生理层面的存在的观点。当然它并不只是基于我和我的身体,另外也基于系统外的一些观点,关于形式、社会组织的一些观点,简单说,就是我和外界的世界。自我身份的发展,其实是一个连续的过程,在这过程中,我们办公室我们自己,并且发展出一些特定的准则来支配我们的行为。我给大家讲这些的目的是希望大家通过这个来了解家庭雕塑,因为在家庭雕塑中,我们选择自己或其他人站的位置,一方面取决于我怎样定义我自己,我是谁,在我的家庭环境中我是谁?另外它也取决于你的行为准则,比如你脑子里有个声音告诉自己,我不能这样,妈妈不同意。

另外一个话题,关于改变。这是两个不同年龄段男孩的图片,你们可以看出他们俩此时的感觉差不多,也许已经过了十年,但是他们自我的感受都是一样的。这样的一种感受保持很长时间了,但是在某一个点上它最终是要改变的。而改变通常都是危机的一种结果。所以这个时候我们就可以很高兴很积极地认为,如果一个人很不幸遇到了危机,我们可以告诉他,你现在有机会改变了!

就像之前我已经说到了,自我认同其实是一种内在的地图,个人基于这样的地图,能够指导自己的人生,内在的地图可能会包含一些高山、低谷、遥远的很想去却没去成的地方,或远方关心你的人。也许你们现在已经大致能够感受到,当时Satir如何想到用雕塑这个方法了,就像在现实之中画了一个地图,这个内在地图是在外界环境中的一个主观的模型,而这种内在的地图大部分都是在自己的原生家庭中被绘制并且被传播的,并且新的体验其实是可以改变这种模式,当这个模式改变了的时候,那么这个人的自我定义也随之改变,这个意思就是说,你可以用两种方法来完成这件事:

第一种,你可以雕塑这个家庭,并且在这个雕塑中可以做任何的改变,也就是说你的头脑地图。在改变这个外面的地图时,你也可以改变自己脑中那个真实的地图。如果你在治疗过程中,通过谈话你改变了你的某些观点的话,那么这个地图也会改变。当然了,各个家庭、成员都会产生特定的行为、关系以及模式。我们用家庭雕塑其实是资源取向的。

我们直接跳到第三点,最重要的。

其实每一个人都是自然界中的奇迹,它是能够和天堂、地球以及其他个体相连接的。所以Satir说过,行为和沟通有两面,生活中的任何一件事情都可以被认为是一个来访者的问题或是缺陷,同样也可以被认为是资源。

也许你们曾经听说过Satir讲的有关沟通的模式,当她想要,如一个家庭遇到什么样的问题,她想要通过家庭雕塑呈现出来的时候,她找到了有不同的沟通形式,你可以看到这些都是家庭成员在压力之下产生的,有五项比较重要的:

- 第一种方式就是指责型的,这其实是一种保护的方式,因为版权的问题,我不能把当年画的经典图片带上来,但都是非常有攻击性的:你不能这样,你都是错的。

- 另外一种是讨好型,这就是另外一个极端了,就是把自己放在更低、去为他人服务的位置,可能就像这样子:请不要这样子对我!

- 另外还有一种形式是打岔型,他可能会去转移别人的注意力,把话题转开,你们也可能在治疗过程中、环境中,经常发现这样一种方式。比如说,有这样的来访者,坐在那里滔滔不绝地顾左右而言他,你不知他要讲什么事,每次要讲个新的事情,吃了什么呀,家庭中的新故事,实际上这只是有可能是他采取的一种回避的模式,不去直面真正的问题。

- 还有一种超理智型的模式。在这种理性模式中,这些人不去展示自己的情感,这时你们经常会发现,夫妻治疗中会有这个问题,我不知道中国是不是这样子的,但是在德国我们经常会发现有这样的夫妻,太太一直在那里哭泣:天!我的婚姻这么惨!然后这个丈夫就非常冷静地说:哦,我觉得我们是不是要换一种方式来沟通啊!这就是理性化的方式。

她定义的一种协调一致的沟通模式,这也就是她希望她工作的那些家庭最终能够达到的一种模式,就是自己需要什么,什么东西对自己有利是能够被清晰地表达的,而不是等别人来满足她。

就我之前说到,任何事情都有两面,像一个硬币的两面,这些不太好的沟通模式背后都有好的一面。

指责模式,显示出一个人的决断性、权威,以及对交流的开放态度。

讨好模式,其实是表现出了自己的同理心,同时也可以是勉强的。

你们可以认为这种打岔的模式,可以显示出他的创造性、以及表达能力。

另外超理智型的模式可以看出头脑的清晰、公平以及现实。

Satir发明的家庭雕塑是一种非语言性的技术,它其实是能够把这些东西视觉化:

首先是在家庭中各人群之间的关系的平衡,

另外也呈现出家庭的结构,

还有家庭关系中的金字塔等级,

也能够呈现家庭现在和过去的各种模式、排列,

非常好的一点,就是我们平时所用的单纯的语言沟通,其实是受到线性、时间先后性的限制,而家庭雕塑是不需要受到这些限制的。

针对于那些很难用语言表达自己的人,其实是很难得到自己需要的帮助的。你怎样去指导帮助完成这些事情呢?家庭中的任何一个成员,通常是这个孩子,不是家庭冲突中的焦点,这个人被邀请来去做家庭雕塑的雕塑者,这个治疗师就邀请雕塑者作为导演,其他人是演员,很有趣的是,这些家庭成员一方面能够参与这项工作从中获益,另一方面也把自己的身体呈现出来给导演去表现。

我们有好几个不同维度的展示。

我们在水平面上的呈现,其实是距离和亲密感。当我们站得近、远、或面对面站着等,其实是不同的。

在家庭成员间的关系的亲疏,其实也是通过家庭雕塑者的摆开来呈现的。

包括垂直的维度,这是关于家庭里的等级。

另外第三个就是关于行为和关系的,就是另外关于行为和关系,也可以通过身体语言来表达,你可以问这个孩子或雕塑者,谁应该转向谁,谁应该看向谁,通过关系来表达。

家庭雕塑现场示范

所以我想给大家举一个自己亲身经历的实例,给大家看一看家庭雕塑是怎样完成的。

有一对夫妇,两个人都是48岁,有两个孩子,女儿19岁,儿子16岁,他们因为女儿一年半前从学校毕业了啥也不干,从而过来咨询,女儿也不去工作,也不去上学,就在家里呆着。所以每次当大学开始招生的时候,她爸妈就跟她说,你要去哪个专业啊,你到底要想干嘛?女儿就看着妈说,我不知道啊,时间就这么一直过去了。这对夫妇都是社会工作者,他们也是家庭治疗师,所以你们看到,医者难自医啊!即便是家庭治疗师,他们也可能有让人很头疼的孩子,但是他们很明智地出去寻找帮助。我们大概用了三次访谈,但好像基本上都没有啥明显的改变。我听到这个家里跟我说的是,当这个16岁的儿子出生的时候,母亲有很严重的疾病,当时得了类风湿性关节炎。所以大家如果了解的话,这个疾病会很难去动,她就想,以后的生活怎么办?这个小女孩3岁时,也就是弟弟出生时,她帮了妈妈很多,虽然说这个母亲是个非常善于反思,也是专业工作者,但她并没有像我们所期望的主导这个家庭,而是让疾病主导了这个家庭。然后我就问他们,你们有没有兴趣来做个家庭雕塑?她们同意了。

我们将邀请我们的同行上来,为大家展示一下怎样完成一个家庭雕塑。

视频:20150305_中德家庭治疗_Nicolai_家庭雕塑现场示范

因为这个16岁的儿子,并不是冲突的最核心的人,所以我邀请儿子来做整个的雕塑。他就做了接下来的家庭雕塑。他把妈妈放在房间中间,爸爸在妈妈旁边,姐姐在妈妈的另一边,他把自己放到一个远一点的位置,第一个维度上面已经排好了。接下来是垂直的维度,当时治疗室里有椅子,小雕塑者就让妈妈站在椅子上,大家都在下面,然后我就问这个雕塑者,他们之间是怎样的态度,谁看着谁,是怎么看的?然后他就这样子,这就是他心目中的那个画面。我就问其中每个成员,你们在家庭雕塑中是怎么看的?妈妈超级不开心,妈妈说我不是在这儿的呀!就好像我是巨龙,我在引导整个家庭一样,就好像我自己一个人高高在上,所有人都臣服于我之下。然后后来其他人就说,妈妈虽然你不是一个巨龙,那么凶,但是你那个疾病就整个引导了我们家,就像巨龙一样!接下来我们就问其中的人,先问两个孩子,问自己在两年之后是什么样子呢?儿子还是在原来的位置上,而非常让人惊奇的是,女儿走到了那儿去,朝向那个方向,所以我就问这个女儿,这是什么意思?两年后我要去非洲,做社会工作,我问有没有任何清晰的安排呢?有啊,我要去纳米比亚啊!那我就问这个儿子,为什么你一直呆在这儿啊?我不是还要上学吗,那没什么改变啊。我就问家长,当时爸爸已经有一点不安了,他说不行啊,这样子我压力太大了,我是唯一一个能够支持我太太的人,但是我一个人承受不来,然后我们就问爸爸,你更舒服的是哪里?我手要放下来,不然我受不了了。妈妈说我必须要从椅子上面下来。所以当时那个样子,女儿在一边抓住妈妈,爸爸在另一边抓住妈妈,这是一种在当时起效的平衡。从内心中,直觉,其实这个女儿知道,如果走出这个家庭,到那里,这个家庭的平衡就会被打破,很幸运的是,这对夫妻并没有吵架,所以当这两个很睿智的夫妻说,我们应该去参加某种咨询,必须要找到某种新的相处方式,让我们和孩子能够更好地相处。

谢谢,现在可以回到原来的样子了(鼓掌)。

然后我邀请这几个来访者又回到我们最先访谈的位置,问他们有什么感受和收获,然后我们就结束了家庭治疗。我每次遇到一个病人,我都会问,我可不可以一年以后随访你们?同意了,然后我就打电话。想要知道他们现在到底怎么样。然后他们就告诉我,这个女儿已经申请了一个实践或生活体验的在纳米比亚的一年,两个月后就要出发了,而这个改变它其实是发生在家庭雕塑之中的,而不是发生在治疗室的谈话之中,因为他们已经非常习惯这样的谈话了,已经进行了一遍又一遍。

Satir说过,家庭雕塑可以让你重新审视脑中的行为地图,审视自己的行为规则,审视自己的沟通模式,这些是通过自己的肢体语言来表现的。

Q&A

我非常荣幸地给大家呈现了一些关于Satir家庭雕塑的信息和一个实例。下来大家有任何问题想交流的话,请大家抓紧机会。

Q1:谢谢老师非常精彩的演讲,我在医院工作,接触很多ADHD,很多情绪问题,还有对立违抗,很多小孩不怎么说话,经常治疗中有阻抗,我也用家庭雕塑,您刚才提到,需要不是一个焦点的病人(缩影病人),比如那个小孩,这样的雕塑怎么做,因为经常是三口之家。

A:在这种三口之家,你可以选择一个家长或这个孩子,但我认为你开始家庭雕塑之前,先要跟父母聊一聊。我会先问这些家长,是否有兴趣先去了解孩子脑中有哪些想法。你首先要得到家长的允许,你必须要知道家长对这件事情是感兴趣的。不然的话,你可能会遇到这样子的危险,家长可能会觉得没有兴趣,或没有必要知道。

Q:我不清楚是否选择非焦点病人作为雕塑者,这里面有一个理论假设?

A:当然我们说不选问题中心的人,因为雕塑时他重新经历了内心的创伤,不是非常有利,如果选择一个相对无关的人,可以比较客观地去做这件事情,当然如果选择中心者,也不是不可以,这不是绝对的。

Q2:老师您好,我想提个问题,包括今天我看到的Satir,包括之前西方的心理学家,都有比较统一的对孩子教育方面的理念,就是让孩子自由发展,而不是对他有过多的限制。比如罗杰斯的“倾听内心的声音”等等,这些教育理念已经切实进入中国家长的心里,但实际上却是家长对孩子不限任何的规则,让孩子想怎样就怎样。这样的教育方式给中国的家庭教育带来了很大问题,想问老师,您认为家庭教育中哪些是必须给孩子规范,必须要教给他学会的,哪些是要回避的?

A:我希望你要Hold得住啊,我讲完要两个小时哎(笑)!这好像也蛮暖和的,站着的人也可以坐下,我们慢慢聊这个话题(笑)。所以我想象您这么聪明的人,应该也能明白我们没法在这个环境中讨论这么复杂高深的问题。当然了,明天我们也有关于教育方面的晚间演讲,如果有兴趣,您也可以来听一听,明天的这个时候。

OK只有一两个问题机会了。

Q3:我是一个做心理咨询工作的,有个案例,中国失独家庭,家长已经无法再生育了,而且当时中国是独生子女了,这样家庭中如何运用Satir家庭雕塑?导演身份的人物如何选择?

A:家庭雕塑是非常有力的,但不是任何情况都必须要用的。也许你可以拿椅子或一个小垫子放在那里,让他们自己来做这个雕塑,但是我是比较谨慎地用这个方式,也许你需要更多去了解他们的哀悼、悲伤,而不是急着用雕塑。你具体使用什么雕塑是根据你的想法和理念来的。还有10分钟,先听这个问题,再看看有没有更多的时间。

Q4:简单的问题,可以想象家庭雕塑并非放之四海而皆准,请老师介绍一下什么环境适用,什么环境不适合?

A:就我个人经验而言,并不取决于这个家庭,而取决于这个过程。也就是每次我想要做一点改变,想要做点不同的事情,我就想要用家庭雕塑。也许你可能已经试了各种方法,所有问题都已经谈过了,还是没有什么改变,也许你可以试一下家庭雕塑,当你觉得话说多了没有用了,也许就可以用不说话的方式。谢谢。

Q5:有一个家庭,夫妻离婚的,母亲跟儿子在一起,做家庭雕塑时,能否用椅子代替父亲位置,或让别人代替?

A:首先我会建议用椅子,除非有很充分的理由,我才会建议用另外一个人。当然了,如果你是在督导过程中,所有人都是演员,是可以用他人,但是如果在这家庭中,为保护隐私,最好不要请外人。

点评总结

盛晓春:

我上课的时候从来没有这么多人听这么长时间还不跑的!(大笑)

开始的时候,我跟她说这么多人来,她说肯定是因为天气,大家是来采暖的。但是听完了以后,尤其是提问,大家里面有博士教授还有英文提问的,我就知道这些人不是来采暖的(笑)

所以今天晚上是个非常成功的合作,再次感谢Nicolai教授的演讲。

还有我20年前开始做翻译,但是我现在5分钟都坚持不下来了,将近两个小时下来,三种语言转换,我不知道(这是怎么做到的)……谢谢王皓洁博士!

谢谢所有到场的人,采暖时间结束,应该走了。(大笑鼓掌)

姚玉红:

广告一下:明天的演讲是Epple教授的,讲的是教育和家庭环境下,如何和失去权威的家长共同工作,在关系中既能保持关系,又能保持权威。明天元宵节,提前预告一下。欢迎大家继续关注我们中德班的消息,有四季班的信息请大家关注一下。

致谢

感谢YOYO,牺牲自己宝贵的上课时间,与同学一起留出全场最佳座位,以及晚上结束后为讲座内容进行核对、提供信息和联系课件照片的工作。

感谢Jack,上课保持神经紧张,及时拍摄诸多照片和精彩的现场示范视频,令讲座专题更加丰满完美。

感谢Luke,课后提供重要的资料与信息。

感谢台上的老师们,还有其他为会场出力的伙伴们!

也许您是站着安静地听完整场演讲,也许您是坐在地板上听完的,作为心云流水的读者,能够坚持看到这里,也要感谢您的耐心和支持!

□ 本文未经Nicolai教授审核,仅作学术探讨,欢迎提出意见,禁作商业用途。

www.psychspace.com心理学空间网