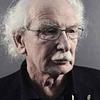

作 者:贾科莫·里佐拉蒂

作 者:贾科莫·里佐拉蒂出 版:北京联合出版公司 2018-6

书 号:9787559620361

原 价:¥49.80元

尼奥利:尽管可能未获得大众的认可,但这次精彩的研究历程还是对神经生理学的发展起到了非常关键的推动作用。你们的研究是如何转向镜像神经元的呢?

里佐拉蒂:是努力的结果,也是命运使然。在帕尔马和比萨的时候,我的兴趣点一直在视觉的生理学方面。于是,当发现猴子的运动皮层会对视觉刺激做出反应时,我们想,运动系统可能也会采取和视觉系统相同的工作原理,所以我们试图去解释每一个神经元传递的信息的意义,试图理解它们想要传达的东西。此外,这种方法也是休伯尔、威泽尔以及格罗斯采用的,他们通过这种方法研究了视觉区域神经元的功能特性。研究视觉系统需要动物保持静止,50年代做实验甚至会将动物麻醉,这样实验结果才可信。新研究有一点差别,转到运动系统研究上时,就需要动物处于活动状态。

所以那时我们有两条路可选:一是引导动物进行简单的动作,以此来研究它们的运动学特征和其他纯运动方面的特性,就像“正统”的运动学研究者那样;二是采取“异端”的方法,也就是我们最终选择的那条路,这个策略也成功了。我们给猴子提供了一个自由的运动环境,观察在什么情况下它们的神经元会兴奋。除了盯着食物,它们还会观察我们将食物拿起并递给它们,甚至会反过来将食物送入我们口中。这些相互行为是我们开始研究社会条件下运动系统机制的基础。

尼奥利:镜像神经元是如何被发现的?在你们的实验中占了多少分量?

里佐拉蒂:我们此前已经发现了规范性神经元,正试着深入研究其功能的时候,惊喜出现了。第一个惊喜是,当我们给猴子提供食物的时候,一些神经元竟然在猴子观察我们取食的时候兴奋了。第二个惊喜是,能激活这些神经元的有效行为并不是随机的某个动作或运动,而是能在猴子亲自完成时激活同样神经元的那些动作。比如,当猴子抓取一个物体时一个神经元会被激活,当实验员拿这个物体时猴子的相同神经元也会“放电”。要知道,我们这时并未控制猴子的行为条件。

研究斯金纳式的机制时,我们更偏向于个体生态学方法,这样能得到很多不可预测的成果。

有了这些最初的观察,我们又进行了一系列严格控制条件的实验,排除了人为因素的影响。这样,我们检验了一遍又一遍,得到的总是相同的结果?有一些神经元既会在猴子完成动作时激活,也会在观察实验员完成相同动作时激活。因此,我们称这些神经元为“镜像神经元”。

尼奥利:你们的这一发现是如何改写运动系统概念的?

里佐拉蒂:在此前的研究中,我们一直认为大脑皮层中的运动区域进行的只有执行功能,也就是行为动作的“制造者”。总体上,我们认为皮层组织运动分为三个阶段:第一阶段,在感受区内分析刺激;第二阶段,将感受区内加工过的不同的感知类型联系起来;第三阶段,执行动作。

尼奥利:我们可以将其概括为感知、认知和行为三个阶段,在这个三步中,什么地方出问题了呢?

里佐拉蒂:这种模式没有考虑到运动系统在认知过程中的重要性。“动作”只是实施者简单的位移,比如通过手等部位去实现,而运动行为则需要借助复杂的神经交叉系统才能去抓、推或拿住一个物体。二者差别相当明显。上面提到的这种经典模式是以一种近乎机械化的观点来看待运动皮层的,忽略了其复杂性。运动皮层有一个功能划分的结构,可以解读运动的目的性。

尼奥利:你的意思是,其实不存在先后顺序?

里佐拉蒂:不是,肯定存在先后顺序。当一个决定下达之后,运动系统,包括皮层的区域,会向肌肉下达指令。我们要更新的观念在于,“先”进行的步骤中也用到了前运动区。这里我想引用一段马克·让内罗德的话,他在2004 年写道:“没有运动系统参与的简单视觉感知只能决定行为者运动的视觉层面描述,不能为该行为的内在组成部分提供精确的信息,而这些信息是我们理解行为本质,即行为的目的与实现方法的重要一环。”换句话说,正是因为有了运动系统的参与,我们才能理解他人的行为,就好像我们自己也进行了该行为一样。这才是完整的理解。

尼奥利:这就是你所说的“运动理解”吗?

里佐拉蒂:是的。对一个行为的理解不能只通过视觉和智力来完成。智力水平已经预先写入行动中了,是运动系统去进行理解的。

尼奥利:为什么将镜像神经元的发现归为运气好呢?

里佐拉蒂:我们的好运在于镜像神经元确实存在。如果不存在,我们显然也不能发现它们。不过,运气的成分也很重要。首先,我们已经创造了发现镜像神经元的条件。其次,我们拥有描述未知物的勇气。如果在面对出乎意料的发现时说“真奇怪呀,或许我们应该不去管它……这可能会损害我们的声誉”,那一切就都完了。

这是一个自我评估的过程,我在比萨时学到了这一点。著名的诺贝尔奖获得者约翰·卡鲁·埃克尔斯(John Carew Eccles)对我说过:“如果你相当确信你的数据是真实可靠的,就应该进行发表,并坚持你的理论。你要去解释你的想法,即便别人可能会提出批评意见,但只有这样科学才能进步。”正是凭借着这样的鼓励,我们才决定发表关于镜像神经元的实验数据。

尼奥利:在这项事业中,你的合作者都有谁?

里佐拉蒂:那几年里,我拥有一个相当杰出的团队,成员包括卢西亚诺·法迪加(Luciano Fadiga),莱昂纳多·弗加斯(Leonardo Fogassi)以及维托里奥·加雷斯(Vittorio Gallese)。最初,朱塞佩·迪佩莱格里诺(Giuseppe Di Pellegrino)也在,不久后他拿到了奖学金,启程前往美国。团队的杰出之处不仅在于这些成员能力都很强,还在于我们能够彼此互补。法迪加的技术能力非常值得敬佩;弗加斯的观察能力十分惊人,几乎是“精确”的化身;加雷斯为我们的研究增添了不一般的热情。这次合作也成为跳板,让所有人在此后的事业中宏图大展。

尼奥利:在整个国际背景下,有没有人自发地对这个主题表示出兴趣呢?

里佐拉蒂:神经生理学中类似的实验是由东京的酒田英夫及其合作者(尤其是村田哲)完成的。此外,我那时已经熟知阿尔文·利伯曼(Alvin Lieberman)的研究了,他在70年代提出假设,认为人们是通过运动系统来对语言资料进行理解的。利伯曼不被语言学家们所看好,他的理论实际上非常简单:我们之所以能够理解音素,就是因为我们也能重复同样的发音。否则又如何解释,当一个男人、一个女人、一个小孩,甚至计算机模拟的声音发出一个我知道的音节(如“ba”或“da”)时,我都会认为是相同的音节呢?利伯曼是一位物理学家,对声音的物质属性分析十分感兴趣。从这一角度看,男人发出的“ba”和女人发出的“ba”其实差别很大,就更不要说计算机加工过的声音了。如果“ba”的声调之间有着如此巨大的差异,为什么我们能够辨识出这些声音?或者说将这些声音归纳为同一类呢?利伯曼的解释是,音节或一个音素所产生的声音刺激之所以会被认为是相同的,是因为其激活的都是我们用来发出这个音节时使用的运动程序。

尼奥利:所以对一个音节的理解其实是运动系统在起作用?

里佐拉蒂:是的,在为听到的音节归类时是这样的。这种方式能帮助我们重构、理解听到的词语。不过利伯曼并不关心词语的语义,他研究的是我们对某些声音的感知,这些声音尽管具有不同的物理特性,却被我们感知为同一音节。利伯曼的研究中最令我震惊的一个概念是,一个语言性质的声音并不会自动生效,只有与制造它的行为联系在一起时才获得语言价值。决定一个声音语音学特性的是其特殊的发音方式——通过口腔、颚、舌、喉等部位。然而,他的理论并没有引起同时代语言学家的强烈反响,还遭受了不少批评,但有些并不恰当。

尼奥利:可能将语言和运动联系起来让人们感到很奇怪。

里佐拉蒂:当然,但这种怪异是有坚强的理论支持的,就算是从进化的角度看也相当合理,尤其对包括我在内的相信语言起源于动作的那些人来说更是这样。只有到了进化的衍生阶段,词语才以交流的方式出现。

在发现镜像神经元以前,我们手中关于运动区域的数据表明,运动皮层中已经预先写有一个运动行为的“词典”。接着我们发现,运动词典也被我们用来理解他人的运动行为。这些数据的来源完全独立于利伯曼关于语言的理论,却又不谋而合?一个来源于其他个体的刺激会在接受者脑内经历一个与“运动词典”中已有词条配对、对应的过程。利伯曼研究的是语言动作,我们研究的则是目的性运动行为,比如“拿起一个苹果”。

尼奥利:所以你们就碰到这些奇怪的神经元了。当时你们作何反应?

里佐拉蒂:确认自己确实发现了非常有趣的事情之后,我们将镜像神经元的描述发给了和《科学》杂志齐名的著名跨学科国际期刊《自然》(Nature)。当时我们满怀希望,但也知道要在一个如此重要的杂志上进行发表并没那么简单,随后论文真的被退还回来了——“研究质量极高,但与神经生理学的主要关注点并不契合。”这个理由在今天看来有些可笑。在神经科学领域,很少有研究能像我们的发现那样,带来如此强大的冲击力。因此,虽然我并不喜欢那个拒绝理由,却也没有将其视作一种冒犯。

尼奥利:这也是整个过程的一环。被《自然》杂志拒绝后,你们又做了什么?

里佐拉蒂:对我而言,研究成果越早发表越好,至少做一个初步阐释。于是我便鼓足勇气,给奥托·克罗伊茨费尔特(Otto Creutzfeldt)教授打了电话,他当时担任《实验大脑研究》〔Experimental Brain Research,约翰·埃克尔斯(John Eccles)创办〕杂志的主编。尽管没有《自然》杂志那样权威,《实验大脑研究》在神经科学领域内也绝对属于一流杂志。克罗伊茨费尔特是一位声望极高的教授,在那之前我已经在一些大会上见过他。他让我将原稿寄给他,如果合适立即印制出版。于是1992年,第一份“mirror neurons”(镜像神经元)的描述问世了,杂志也因此收获了丰厚利润。我们的阐述被引用了超过250 0 次,也是《实验大脑研究》杂志刊载的文章中阅读量较大的论文之一。

尼奥利:论文即将发表时,你们的心情是怎样的?

里佐拉蒂:显然非常高兴,但想到这些神经元的“异常”,我们也会害怕,担心被批评。那时的我们在两种情绪中摇摆不定,一方面担心理论有可能包含一些缺点弱点,有些东西也许是错的;另一方面又非常愉快,感到正在向着一个重要发现迈进。的确,在《实验大脑研究》上发表的叙述只有少数几个神经元作为基础,我们也意识到这项研究需要更多的数据支持。1996年,我们又发表了两篇研究论文,首次对镜像神经元的功能特点进行细致的描述。

尼奥利:那你们是什么时候意识到人类也拥有这种镜像机制的呢?

里佐拉蒂:有很多方法都能证明人类也有镜像机制。其中一种方法是经颅磁刺激(TMS),其他方法都基于脑成像技术。首次证明人类镜像机制存在的论文就是我们基于TMS技术的实验写成的。TMS技术的运作原理相对比较简单,在一个人的运动皮层上施加一些磁刺激即可。

比如,施加在对应右手动作位置的刺激强度足够大时,我们就能观察到右手的运动。就算观察不到运动我们也可以检测到一种叫作“运动诱发电位”(MEPs)的肌肉电位。用TMS技术来证明人类镜像机制存在的想法是卢西亚诺·法迪加提出的,技巧是运用弱刺激,引发几乎无法察觉的运动诱发电位。当被施加刺激的实验主体观察另一个个体的抓取行为时,就会有一些幅度较大的运动诱发电位出现,而且正好位于实验员使用的相对应的肌肉位置上。这不能更“镜像”了!

尼奥利:为什么会发生这样的情况呢?

里佐拉蒂:运动诱发电位之所以会升高,是因为镜像神经元所处的前运动区与被刺激的主要运动区之间存在紧密连接。因此,如果镜像神经元在人类身上也存在,当实验主体看到一个动作(比如抓取物体)时,这些镜像神经元就会激活,然后带动运动区的兴奋。这正是我们观察到的结果。

尼奥利:不过你们在研究人类的镜像机制时运用的主要还是功能性磁共振成像(fMRI)技术。

里佐拉蒂:是的,但最初的几次实验使用的是正电子发射计算机断层扫描(PET)技术。这种技术的主要工作原理是检测脑代谢活动旺盛区域的辐射性,相关实验是我们在米兰的圣拉斐尔医院完成的,与我们一同工作的还有丹妮拉·佩拉尼(Daniela Perani)和费鲁乔·法齐奥(Ferruccio Fazio),那段时间真是振奋人心。实验主体躺在扫描仪器中,观察我们中某一个人(通常是马西莫·马特里)的抓取行为,我们可以看到他的脑活动,这种感觉非常棒。然后我们开始使用fMRI,这种技术能提供更精细的结果,也更适合我们的研究类型。

尼奥利:上面说的这些实验也是在意大利进行的吗?

里佐拉蒂:不是。最早的几个实验是在洛杉矶和马尔科·亚科博尼(Marco Iacoboni)进行的,是人类前沿科学计划的一部分。

亚科伯尼在世纪之交时为人类镜像机制理论的发展做出了非常关键的贡献,他和著名的神经学家拉马钱德兰一样,都是我们在加利福尼亚的“自己人”。后来我们在世界各地都做过实验,德国、法国,最后回到帕尔马,意大利储蓄银行基金会赠送了我们一台非常强大的3T 核磁共振仪。

尼奥利:科学界的反应如何?

里佐拉蒂:我觉得反应很积极。我们在多个权威杂志上刊载论文,也获得了一些奖项。我被邀请参加很多非常重要的会议。我们的发现开始吸引一些哲学家、社会学家、心理学家、戏剧导演、演员的关注,最终连记者也产生了兴趣。这种结果有好处也有坏处,从好的方面来说,我们的研究当然应该渗透到科学以外的世界,在“普通人”中获得声誉;坏处就是,随着概念的不断推广,有些人,尤其是一些心理学家,会用镜像神经元解释过多现象。

反对意见也层出不穷,很多十分幼稚,甚至不合逻辑。比如说镜像神经元确实可以存在于猴子脑内,但人类不行。这有点儿可笑。或许有的心理学家害怕我们抢了他们的活计。

尼奥利:是真的吗?我是说,过度解读真的存在吗?

里佐拉蒂:根据这一发现,人们能得出很多明显的推论,它改变了我们对大脑皮层组织的看法,更改变了我们对认知结构的观念,过度解读的出现也就不足为奇,而且也确实出现了。但我们一直是一个严肃的研究团队,不会被成功冲昏头脑。我们不是鼓吹者,我们在帕尔马大学的研究室内得到了坚实可信的实验数据和证明,我们用科学说话。

2000年,一家科学杂志采访了一个由很多重要科学家组成的团队,问他们哪些发现可以被认为是新千年最能改变人们思想方式的。拉马钱德兰提出了“镜像神经元”。我私下里并不认识这位印度裔的著名神经学家,只知道他移居到了圣地亚哥,以所谓“幻肢”的研究而出名。幻肢是一些被截肢的人表现出来的症状,他们认为自己的肢体仍完好无损,尽管那部分身体早已不存在。拉马钱德兰将镜像神经元的发现与DNA 的发现相提并论。这种赞誉让我们非常欣喜,但实际上我们都觉得有些夸张了。

除了拉马钱德兰的表扬,“镜像神经元”之名也让我们的发现在科学界之外取得了一些成就。“镜像神经元”这个名字是科学的,和大脑相关的,但其中似乎也蕴藏着与镜子有关的神话喻旨。总之,我们的数据在严格的科学领域之外也吸引了关注。

真正被“封圣”的时刻——请允许我暂时这样比喻——是《纽约时报》刊登的一篇长文,其中的描述相当生动:一个意大利研究团队在吃冰激凌的时候突然意识到了一种奇怪的神经元的存在。幸好是冰激凌,不是意大利面。

www.psychspace.com心理学空间网