倾力数十载,擎架心灵桥

肖泽萍

心理学通讯 2020,3(03),147-149

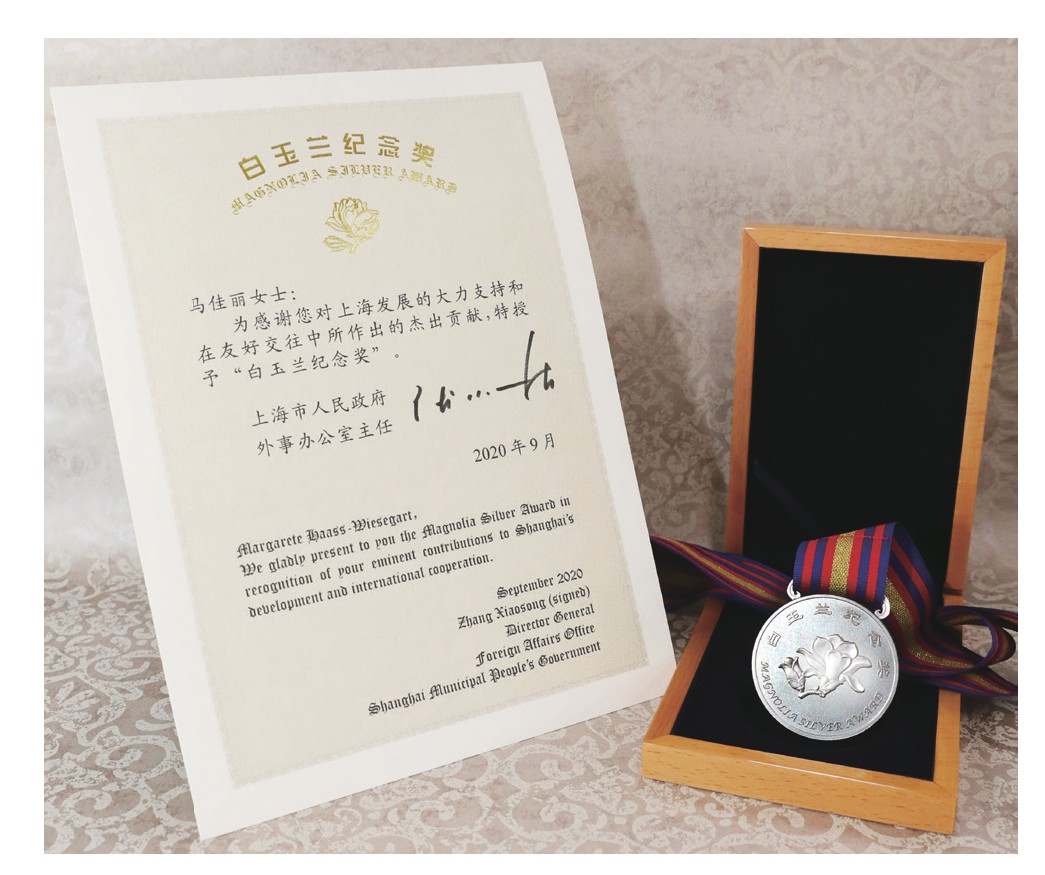

欣闻马佳丽(Margarete Haaß-Wiesegart)老师荣获上海市政府外事办公室颁发的2020年度白玉兰纪念奖,十分高兴。这是对马佳丽老师近四十年致力于推动中德交流,促进中国心理治疗发展的辛勤付出的肯定和褒扬。其实,一个奖牌不足以感谢她数十年来为异国他乡心理卫生事业发展所做的努力和坚持。马佳丽注定是一个传奇,以一己之力架起了东西方心灵交流之桥。

1 从瞻仰毛泽东主席遗容开始的中国之缘

早在1976年,马佳丽获得德国学术交流中心(Deutscher Akademischer Austausch Dienst,DAAD)的研究生奖学金资助在毛泽东逝世后三天来到北京。作为外国学生代表她被安排到人民大会堂瞻仰毛主席遗容。天安门广场百万民众恸悼毛主席的震撼场景,让年轻的马佳丽印象深刻,她从此与中国结下不解之缘。

马佳丽在北京大学学习哲学,当时负责教授留学生哲学的中国老师是“文革”前就已知名的心理学家徐正元教授。受其影响,马佳丽在回德国后,开始主修心理学。她于1982年再次来到北京大学心理系学习,成为该系第一位外国留学生。此次学习期间,在陈仲庚教授和张伯源教授的帮助下,她走访了北京、上海、成都、昆明等地的精神卫生机构,与包括夏镇夷、严和骎、徐韬园、万文鹏、杨华渝在内的一批优秀精神科医生深入交流。这段经历给她留下深刻印象之一的是当时中国几乎没有正规的心理治疗。

2 举办中德心理治疗讲习班

1985年马佳丽牵头组织了中国心理学家和精神卫生专家赴德访问,访问团成员包括万文鹏、沈德灿、杨华渝和张伯源教授等。其间专家们酝酿在中国举办德中心理治疗讲习班。讲习班于1988年、1990年和1994年分别在昆明、青岛、杭州成功举办,全国各地上百位精神医学界和心理学界同道参加(朱华,刘克礼,1989;Haaß-Wiesegart,万文鹏,赵旭东,1998)。讲习班采用小班化教学,从临床病例讨论入手。病例分析是走入临床症状理解、诊断和治疗操作细节的过程,也走进了东西方文化比较的细微处。如此心灵深处的相遇,无疑架起灵遇之桥:不同文化之间,医患之间,流派之间,同道之间……彼此真纯互鉴:德国老师用心教授、心手相传,中国学员如饥似渴、勤奋好学。徐韬园、许又新、张明园、左成业、张伯源、杨华渝等教授担任翻译,为教学的顺利进行起到关键作用。回望几十年前百余位中德同道的深度学习交流情景,如同共同播种学术种子,现今已枝繁叶茂。讲习班对中国现代心理治疗学、精神医学乃至文化的影响,或比我们想象的要更为深广。

3成立德中心理治疗研究院

三届讲习班取得巨大成功,也反映出当时国内对心理治疗系统培训教学的强烈需求。1995年马佳丽再次来到中国,与陈仲庚和万文鹏教授商议在中国开展长程心理治疗培训项目。高水平的师资力量是成功的关键所在,为此马佳丽牵头,在德国正式创立德中心理治疗研究院(Deutsch-Chinesischen Akademie für Psychotherapie,DCAP),在德国魏恩海姆(Weinheim)注册并运行这一非盈利性学术组织。马佳丽担任首任院长,成员来自海德堡大学、汉堡大学等德国各高校和各知名心理卫生机构,万文鹏教授担任中方协调人。该培训项目最初每届为期三年,每年两期,开展内容包括精神分析、家庭治疗、认知行为治疗和催眠治疗在内的主要心理治疗流派临床技能学习(肖泽萍,1998)。培训通知(徐韬园,1996)发出后,各地响应热烈。学员主要来自各地精神卫生机构和高校心理学系。1997—1999年分别在昆明、北京、上海、武汉、成都、昆明如期举办了首届六期的“中德心理治疗连续培训项目”(简称中德班)。该届来华执教的德方专家达45名(名单见表1)。从此“中德班”蜚声全国,已成为心理治疗培训的品牌,为中国培养了一大批优秀的心理治疗师,堪称中德学术交流蔚为壮观的文化盛事。以精神分析学派培训为例,目前已是第十届了。几十年来参加培训的学员成千上万,是目前活跃在教学和临床工作一线的中坚力量(赵旭东,黄宣颖,2018)。

1988—1999年来华的德国专家的旅行住宿等费用均由德方承担,总额超过100万德国马克,也是马佳丽牵头在德国四处募集的。德国学术交流中心、德国联邦教育研究部等均有资助。

表1 1997—1999年德中心理治疗研究院来华执教德方教师

4支持中国精神卫生立法

改革开放四十年,中国精神卫生事业得以迅速发展,《中华人民共和国精神卫生法》于2013年5月1日正式实施。条文起草阶段,全国人民代表大会部分代表和与原卫生部相关司局同志和国内精神卫生专家曾两次组团赴欧洲调研。第一次于2008年12月由原卫生部疾病预防控制局精神卫生处严俊处长带队。第二次是在2012年5月,原卫生部法规司赵宁司长、疾控局孔灵芝副司长、全国人大法工委李文阁巡视员也参与了调研活动。钱铭怡,赵旭东,施琪嘉,谢斌和我等中方专家一起参加到德国、法国、奥地利调研精神卫生服务体系,心理治疗与心理咨询的管理和相关法规情况(钱铭怡,严俊,肖泽萍,赵旭东,施琪嘉,2010)。德国方面由马佳丽担任院长的德中心理治疗研究院邀请,帮助推荐和联系访问德国政府相关部门以及相关专业机构,并全程陪同。2012年德方特别安排了中国代表团在波恩德国卫生部开展两天研讨会,德国卫生部部长接见,相关司局部门领导人参加讨论,还邀请相关大学教授前来授课讲解。宾主双方就很多问题开展深入交流。讨论之深,争论之切,令中德双方印象都很深刻。德方为研讨会的精细安排大大提高中国代表团调研学习的效率。这些对之后我国首部精神卫生法中,有关心理治疗和心理咨询服务的准确表述有较大贡献。其中马佳丽带领的德国专家团队的支持功不可没。这也是中德交流的一段佳话。

5深在隽永一生师友

我与马佳丽首次相见是在1990年的青岛讲习班上。后来由徐韬园教授推荐,马佳丽老师担保,由德国联邦教育研究部基金支持,我到德国法兰克福弗洛伊德研究所学习进修一年。马佳丽专程到法兰克福机场接机。最初两个月大部分周末,我受邀到其海德堡家中度过。多年后与她说起当年的德国学习生活,她说担心我太想家,所以叫我去和她一家人过周末。不到三个月我就说工作忙不去了,她知道我适应了。马佳丽老师温暖慈厚,润物无声地帮助每个人。几十年来,作为德中心理治疗研究院院长,她与德方和中方近百位专家有密切深入的同道关系和朋友关系。多年来几乎所有的中德心理治疗相关项目和近千人参加的中德心理治疗大会,她都是德方召集人,不同流派的同道们因她的链接斡旋而高效合作,成效卓著。

每当人们感谢她对中国的贡献时,她总说自己没做什么,是大家一起努力的结果。心怀广大,深在笃实。她亦师亦友,与之交往何其有幸。

马佳丽老师获奖,实至名归。祝贺她,更是深深感谢她!

参考文献

Haaß-Wiesegart,M.,万文鹏,赵旭东.(1998).中德高级心理治疗师连续培训项目简介.德国医学,15(4),199.

钱铭怡,严俊,肖泽萍,赵旭东,施琪嘉.(2010).德国的心理治疗培训和管理.中国心理卫生杂志,24(2),81-85,96.

肖泽萍.(1998).不寻常的学习班——“中德高级心理治疗师连续培训班”.上海精神医学,10(1),62-63.

徐韬园.(1996).介绍德中心理治疗研究会.上海精神医学,8(4),198.

赵旭东,黄宣颖.(2018).心理治疗的中国故事:精神科医生的见闻和人类学家的观察.心理学通讯,1(2),93-99.doi:10.12100/j.issn.2096-5494.218048

朱华,刘克礼.(1989).中国-联邦德国心理治疗讲习班在昆明结束.中国心理卫生杂志,3(2),94.

www.psychspace.com心理学空间网