一拍两散,可以吗?

李孟潮

做精神分析首先要“四有”——有金钱、有时间、有头脑、有意愿。

其中最重要的是“有头脑”,这个“精神分析的头脑”可以概括为“三能”:

1能忍耐焦虑:不是冲动地使用各种行为,如饮酒、性交、斗殴、暴食等来代谢焦虑;

2能自由联想:能够自由自在地体验-观察-反思身心各种现象。

4能自我分析:能够了解自身行为和心理的意义,在此过程中不断形成对自身的诠释。

其中第一部分,“能忍耐焦虑”是几乎所有心理治疗模式都要求的基础能力,就像要上学,必须五官功能完好一样。

“自由联想”是精神分析最根本的态度和最常用的技术,就像上学到了学校后必须去听课一样。

而“自我分析”,则是精神分析要达到的最终结果。

也就是说,精神分析最终的目的就是让来访者通过自由联想的过程,不断地强化其自我分析的能力,就像上学听课的最终目的是让人们获得自动自发学习的能力一样。

如果把精神分析者比喻为一个园丁,来访者比喻为一片园地,那么这块园地里必须首先有一颗叫做“自我分析”的种子或者小苗,然后园丁才能把这个种子或小苗养大。

如果一个人没有这颗“自我分析”的种子,需要园丁移植一个种子进去,那就不是精神分析了,而是“根据精神分析原理设计出来的心理治疗”,简称“精神分析性心理治疗”。

而之所以没有这个自我分析的“种子”,有可能是这块土地本来是适合种下这颗种子的,但是没有人去播种;

有可能是这颗种子和这块土地产生水土不服,排斥反应,播种了也没有用。

精神分析的种子在中国社会几番浮沉,人们有各种各样的解释。

其中一个解释就是“水土不服说”。

一友人便如是提出——绝大部分中国人的“心田”不适合种精神分析的种子。

关键就在于“三能”之中,中国人只有“两个半”,具体来说——

首先,中国人能忍耐焦虑,这是百分百,没问题的;

其次,中国人也是有自由联想能力的,能够自由自在地体验-观察-反思身心各种现象。

因为能不能自由联想,很大一部分因素在于外界能不能提供一个“安全受保护的自由空间”。

这个也容易,只要分析者学会闭嘴不乱说话乱评价,这个空间也就形成了一大半。

但是,第三,“自我分析能力”。

这位老兄认为,绝大部分中国人不具备自我分析能力,虽然他们能够很娴熟地运用精神分析的理论去分析“别人”。

为什么这么说呢?

这是因为中国人没有形成一个完整的、清晰的、有弹性界限的“自身”(self),从而对中国人来说,也是没有一个清晰的、完整的、有弹性界限的客体(object)的。

如果一个人既没有自身,又没有客体,根据精神分析家Kernberg的说法,那么这个人就不会具有完整的“超我-自我-伊底”的人格结构,而且也不会有指向明确的“力比多-攻击性”欲望系统存在。

也就是说,弗洛伊德的学说绝大部分和中国人没关系,就像《野兔的生殖系统》这本书和《中国人的人体解剖图谱》这本书内容不太搭界一样。

一个人要“自我”都还没有形成,如何“自我分析”呢?

第一次听闻此说,我老人家差点从凳子上跌了下来。

后来这位朋友安慰我,未来的中国还是可能出现精神分析的。

“未来”是指什么呢?

是指中国人完成现代化进程之后,中国人的精神系统形成“现代人”的精神状态。

根据温总理前一阵子的预测,中国现代化进程尚需上百年的时间。

让我们期盼,在2100年的春天,看到精神分析在中国这片古老的土地上开花结果吧。

多年以后,我开始逐渐明白,其实世界上并没有所谓一个“中国人”的个性特征存在。

包括我们每个人的所谓“个性”,也是经常变动的。

比如说30岁的张三和50岁的张三个性就不是一回事情,面对老婆的张三,和面对领导的张三也是不一样的。

同时,张三也不是一天一个样,一天一个变化,其行为不可预测。

所以,我们开始说,“并没有所谓一个‘中国人’的个性特征存在。”之后,马上就要补上一句,“但是这个时代生活在中华人民共和国这边土地上的认同汉族文化的人群,还是有一些可以总结的共同的认知、情感、行为模式的。”

这个认知-情感-行为模式之一就是“群聚性自身”,中国人不是没有自我,而是没有一个分界鲜明的“个体化自我”。

也许有人一提到个体性自我,就想到追求个性,一想到追求个性,就想到自私,一想到自私,就想到缺乏集体主义精神。

其实,个性化自我恰恰是集体主义的基础,所谓集体这个概念,就是和个体这个概念对立产生的。

最缺乏集体主义精神的恰恰是“群聚性自身”者,而不是个体化自我者。

集体的形成靠的是明确的等级关系,比如说下级对上级的自觉自愿地服从,而“群聚性自身“者往往并不会明确地分隔上下级关系的界限,不会明确分隔工作-家庭界限,就像他们不会明确分隔我-你界限,公家-私人界限一样。

让我们以吃饭这件事情来说明群聚性自身和个体性自我者的区别。

李四说,“这是我专门为你做的,尝尝、尝尝。”

张三说,“谢谢你的好意,我知道这是专门为我准备的,但是我现在不饿。”

李四说,“吃点吃点,很好吃的。”

张三说,“我想带回家,等我想吃的时候再吃。”

李四说,“你吃的太少了。”

张三说,“我知道你关心我,但请不必为我操心,我根据我身体的需要来吃东西,现在我知道我已经饱了。”

李四说,“怪不得你这么瘦呢,是不是在减肥啊?别赶这种时髦。”

张三说,“如果你可以不讨论我的体重,我会很高兴的。”

李四说,“好好,你喝点这个汤吧。”

张三:“我不想喝,谢谢。”

李四:“你怎么什么都不吃啊,是不是菜不合你口味?”

张三:“不是,你的菜我喜欢吃,而我的食量就到此为止。”

李四:“你都喜欢吃什么啊,要不要我们出去吃?”

张三:“真的不需要。最近你有看过什么有趣的电影吗?”

李四:“哎呀,你没吃好啊,你是不是喜欢吃甜的,我去给你做个甜品。”

张三:“我希望我们不要再讨论吃这个话题了。”

李四:“啊,为什么啊?人活着不就是为了吃吗?”

对李四来说,他的厨艺和他的尊严他的价值是紧密联系的,而他的尊严他的价值必须要通过张三的大快朵颐而得到确认,如果张三拒绝了他的食品,就意味着他的自身脱钩、崩解、融化、掉落了一点点、一些些、一片片。

也就是说,张三成了李四的自我理想和超我,甚至张三的胃也和李四的本我相联系。

如果有很多个张三在旁边,李四可能就会成为一个好客的主人,一个温良恭俭让的君子;

如果没有很多个张三在旁边监视,李四就立马可以走路闯红灯,随地大小便。

而张三的自我结构迥乎不同,就在于,张三明确意识到——

这是我张三的身体,那是你李四的愿望;

这是我张三的食欲,那是你李四的自尊;

我自己不会随地大小便,不管有人没人;

也不会让我家的狗随地大小便,因为那是公共用地;

即便没有熟人在旁边看见,可能会嘲笑我也不行,因为我过不了自己这一关。

如果李四、张三都感到郁闷了。

李四会倾向于认为他的郁闷来自于环境,来自于他人。所以他要消除痛苦的方法,就是去影响他人。

比如说,电影《向日葵》里面有个父亲,是一个遭受过迫害的失意的画家。

在他看来,他的痛苦就不是来自于自己的内心,而来自于儿子不遵从自己的指引,实现自己未完成的理想——成为一个伟大的画家。

当父亲觉得老年生活寂寞生命无意义,他也不会认为这是自己的问题,而是儿子不听话,不为自己生个孙子。

当他儿子谴责他,“你怎么这么自私的时候?“

他愕然了,“老子叫儿子给自己生个孙子有什么不对吗?”

这对父子就是上面说的李四遇到了张三。

一个个体性自我者的确不应该谴责群聚性自身者——“自私”的。

“自私”、“自尊”、“自恋”、“自强”这些词用来描述群聚性自我者都有点勉强。他们甚至连“自慰”都很稀少。

就像我们不应该谴责大海里面的一滴水太过“蔚蓝”一样。

群聚性自身者感到郁闷的时候,他会在“群体”水平上解决自己的痛苦。

所以,荣格认为,对群聚性自身者来说,传统宗教就起到了心理治疗的作用,他们不需要精神分析,甚至任何形式的“现代”心理治疗也是多余的。

比如说,《阿凡达》中的纳霍人,你能想象他们会找个人进行自由联想吗?

而对自身结构中具有“个体化自我”的人来说,精神分析则是一个很合适的选择。

比如说《安迪·霍尔》中的伍迪·艾伦,你同样无法想象,他有心理痛楚的时候会赤裸上身,和一群人抱着一棵大树,嗬哟嗬哟地吟唱一小时萨满密咒后就浑身通泰了。

那么当产生于个体性自我土壤上的精神分析,遇到普遍处于群聚性自身状态的中国人之时,那就是一场美丽的“邂逅”(affair)发生了。这个词是中美精神分析同盟主席Elise Snyder用来形容精神分析和中国专业界的状况的。

Affair这个词,

如果浪漫地翻译,我们就说是邂逅;

如果忠实地翻译,我们就说是外遇;

如果恶意地翻译,我们就说是通奸;

如果外行地翻译,我们就说是事件。

总之,无论这场邂逅是一场外遇,一次通奸,还是仅仅一个事件乃至一场事故,精神分析在中国终于结束了从五四时期开始传而不播的历史,开始在中国各地出现了一批准备实践它的人。

但是,精神分析最早是建立在个体化自我水平上的操作,弗洛伊德自己是个很有“个性”的人,他的来访者绝大部分也是非常有个性的,如艺术家莎乐美和诗人杜丽特尔。

杜丽特尔写过一首诗,叫做《墓志铭》

“我死于生活,

真正生活了一个小时”;

这样他们会说,

“她死于追求

非法的激情”;

这样你会说,

“希腊的花朵,希腊的狂喜

永远要重新获得

一个死于

追求的人——

歌的丧失了的节奏。”

这就是一个个体性自我者的态度,她知道“你”和“他们”的评价是什么,同时她也知道,我的欲望是什么——真正地活,哪怕只有一小时。

这个具有个体自我者,美国版张三,当她遇到痛苦的时候,她就不会谴责——是遇人不淑或者社会不公引发了我的痛苦。

而是跑到维也纳,约弗洛伊德的时间,进行精神分析。

如果一个人对精神分析者诉说,他的痛苦完全来源于外界,那么精神分析者可以做的事情也不过是表示义愤填膺、提供支持安慰、指出搞定他人的方针大略而已,这些东西——(义愤填膺、支持安慰、方针大略)——合起来就叫做“心理治疗”。

而精神分析,是长期、深入地、带着儿童样的好奇心探索这一切痛苦的内在根源是什么,何以“我”的内心会产生这些痛苦。

比如说,张三和李四吃完饭,吃了一肚子自己不愿吃的东西,他去找分析师,考虑的问题就是,何以我会无法拒绝李四?何以李四这么让我讨厌我仍然离不开他?

而不是邀请分析师和他一起谴责李四不懂人际界限和社交礼仪。

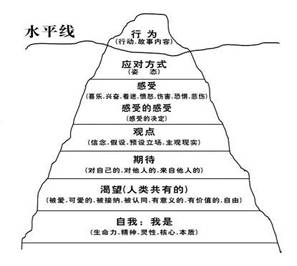

在一个个体自我者眼中,每个人内心都是一座冰山,他邀请分析者和自己一同探索自己这座冰山究竟有什么样的结构和成分。

而对分析者内心的冰山不是非常感兴趣。

而群聚性自身者的眼中,每个人都是冰山群中的一块冰。他感兴趣的是别人那块冰对我这块冰造成了什么样的影响。

就像李四吃饭的时候经常考虑张三的胃口一样,他如果去做精神分析,也会经常考虑,分析者需要什么?他希望我成为什么样的?他喜欢我吗,我是不是比别人更聪明更可爱等等?

而几乎不会想到,别人是别人,我是我。

别人告诉他说,“你会死于追求,非法的激情”;

他不会回嘴:“哥这叫死于生活,真正生活了一个小时。”

而会开始考虑——这样下去别人会怎么看我呢?

探索冰山的精神分析,从一开始就显示出了它的小众性和格格不入。

所以在精神分析历史上,出现过无数地对此模式改造的精神分析者,这些改良后的精神分析模式,就是传说中的“精神分析性心理治疗“。(详见附表1)

中国目前绝大部分地区绝大部分人在进行的都是精神分析性心理治疗。比如说,现在流行的客体关系、自体心理学和关系学派的大部分内容,都是严格意义上说的精神分析性心理治疗;而严格意义上的精神分析则是只在荣格心理分析和拉康精神分析的背景下有所尝试。

当群聚性自身遇到个体化自我,他们必然起冲突。

这种冲突最佳的解决方式当然就是:一拍两散。

不过,一拍两散,本身也就是一种分离的表示。

张三说:李四,我们一拍两散吧,可以吗?

李四:我做错了什么吗?

张三:你没有错,我也没错,不过是我们俩不太合适。

李四:我究竟有什么错,你说,我改!

张三:这和对错没关系,你走你的阳关道,我过我的独木桥,可以吗?

李四:为什么要这么说,我对你这么好,好吃好喝款待你,我究竟哪里对不起你了??

张三:哦,对不起,不是你对不起我,是我对不起你,我无福享受你带给我的一切。

李四:你不要骗我了……

毫无疑问,企图一拍两散的结果,就是个体化自我被淹没在群聚性自身的海洋中。

毕竟,冰山融入海洋是大概率事件。

我们每个人都是群聚性自身和个体化自我配比合成的,群聚性自身来源于人类的依附模式,而个体化自我产生于人类的分离-个体化模式。

人类发展过程中,依附模式在前,分离-个体化模式在后。

而中国的造人机的配方大概是90%的群聚性自身+10%的个体化自我。

如《红楼梦》中,鸳鸯在老太太死了后就要跟着去,这就是群聚性自身;

而有点个性化自我的人,如宝玉,唯一的出路就是出家。

也就是,在中国文化这台造人机中,出家是给个体化自我留下的一个回收通道和逃跑后门,就像《黑客帝国》中,锡安城是“母体(Matrix)留下的一个给自由主义者的回收程序一样。

个体化自我是一个出现时间不长、运行不稳定的程序,相比起“婚姻”和“父亲”、“圣贤”这些程序来,其兼容性和界面友好程度都有待进一步升级换代。

而建立在为个体化自我者服务的精神分析,也只能算是补丁中的补丁而已。

当精神分析的补丁遇到中国人的自我,它显然贴错了地方。

至于有学者想把它变成国民性改造的工具的构想嘛——我想我们应该祝福,这个美好的梦想,这张宏大的蓝图,可以在全国实现全面现代化之后,可以最终地成真,最终地展开。

在这之前的一个漫长的历史时期,精神分析必将犹如肯德基——为了中国而改变。

改变成一种适应群聚性自身水平的心理治疗模式。

而这个改变已经开始——如各种精神分析性治疗模式的流行,如各种群众运动式的工作坊的盛行,以及正在热火朝天进行中的精神分析性团体治疗。

当然,也会有极少数的人要跑在历史的前方,他们愿意每天拿出一小时的时间,进行在冰山纵深轴上的探索,这一小时对这些张三们来说,是“真正生活了一个小时”。

这一小时是如此痛苦犹如宫口扩张不全的分娩,如此奢侈如劳斯莱斯幻影,不过可以聊以自慰的是,比起贾宝玉们,这个代价还是要小的多。

贾宝玉们付出的代价是——离家弃子乃至断子绝孙,这样才能全身而退于造人机系统中群聚性自身的生产线。

贾宝玉们看到现代的张三们,大概会羡慕地说,“你们真是赶上了好时代啊!”

现代的李四们看到贾宝玉,大概会愤慨地说,“你爸你妈你奶奶对你那么好,好吃好喝地给你,你表妹你表姐你表哥对你那么好,什么都由着你。你居然还如此不孝,离家出走,你对得起谁啊你,你还是人吗你?”

| 特点 | 精神分析 | 精神分析性心理治疗 | |

| 表达性模式 | 支持性模式 | ||

| 频率 | 一般每周固定3-5次,每次50分钟。少数情况下也有1周1次。 | 每周固定,1-5次,每次30-50分钟 | 频率灵活,一周一次或更少,30分钟-60分钟,或根据需要决定 |

| 疗程 | 长程,3-5次/周者一般2-10年。 1次/周者往往持续数十年。 | 短程或长程,数月到数年不等 | 短程或间断性长程,从1次会面到终生不等 |

| 设置 | 使用躺椅或面对面 | 面对面,偶尔使用躺椅 | 面对面,不能使用躺椅 |

| 操作模式 | 系统分析移情(正性和负性)和阻抗;主要聚焦于分析师和会面内发生的事件;促进移情性神经症;鼓励退行。 | 对动力和防御的部分分析;聚焦于当前人际事件以及对生活中他人的移情模式;分析负性移情。一般不探索正性移情,除非它阻碍治疗进展。只鼓励有限的退行。 | 形成治疗同盟和现实的客体关系;除少数例外情况一般不分析移情,聚焦于意识层面外在事件;不鼓励退行 |

| 分析师-治疗师角色 | 绝对中立性或充分变动辩证中立性;来访者会感到困惑;反射性-镜子角色。 | 修正的中立性,对患者的内隐需求的满足和较多的主动性 | 悬浮的中立性,对患者明显的外在的有限的满足,指导和自我暴露 |

| 交互改变的机制 | 在相对剥夺性的环境中出现领悟,领悟起到主导地位。 | 在具有较多共情氛围环境中出现领悟,对慈善可亲的客体的认同。 | 附属性或者代理性自我作为暂时替代物,抱持性环境;有限的领悟; |

| 针对人群 | 爱好者,神经症人格结构;轻度性格病理性。 | 神经症;轻到中度性格病理性;尤其是边缘和自恋人格障碍者; | 重度性格障碍;潜在或者已经发作的精神病;急性危机事件;躯体疾病 |

| 对患者的要求 | 高动机,心理学头脑,较好的既往客体关系,维持移情神经症能力,较好的混乱忍耐性 | 中度-高度动机,心理学头脑,形成治疗同盟的能力,一定程度的混乱忍耐性 | 一定程度的动机,形成治疗同盟的能力 |

| 基本目标 | 人格的结构性重组;解决无意识冲突;对内心事件的领悟力;症状消除是以上过程的直接结果。 | 人格和防御模式的部分重组;解决意识和前意识层面的冲突;对当前人际事件的领悟力;客体关系改善;症状消除是治疗目标或者是为了进一步的探索。 | 自身的重新整合和应对的能力;以前存在的平衡状态的恢复或者重现;对性格病理性的更好的调整和接受;基本目标是症状缓解和环境重构。 |

| 主要技术 | 主要是自由联想,完整的动力学解释(质对澄清修通)强调起源学重构 | 有限的自由联想,质对、澄清和有限的解释为主;强调此时此地的解释和有限的起源学解释。 | 不用自由联想,建议和暗示为主。使用宣泄。此时此地的质对澄清解释作为辅助,不使用起源学解释。 |

| 辅助治疗 | 基本上不使用,若使用需要全面分析正性和负性意义。 | 有可能需要(如药物),如果使用需要探索其负性意义。 | 经常需要。药物,家庭治疗,康复治疗,住院治疗。强调辅助治疗的正性意义。 |