刀锋般的先知:西格蒙德·弗洛伊德

文/王立彬

思想界的汉尼拔

在流亡伦敦的人生最后时日,当下颚癌已经使整个口腔溃烂而无法进食时,西格蒙德·弗洛伊德还能清醒地回忆起父亲带自己在维也纳熙熙攘攘的大道上散步时那个遥远的下午。

大约是在10岁或12岁的时候,移居维也纳的弗洛伊德的父亲开始带小西格蒙德去散步,并在闲谈中表达对这个世界的看法。

他对儿子说:“当我年轻的时候,有一个星期六,我在你的出生地的大街上散步;我穿得很讲究,头上还戴一顶新的皮帽。一位基督徒冲到我跟前打了我一顿,还把我的帽子打在地上,并大声喊道:‘犹太鬼!滚出人行道!’”

西格蒙德问道:“您当时怎么办?”老弗洛伊德平静地回答说:“我走到马路上,捡起了我的帽子。”这使小弗洛伊德没齿难忘。“这对我来说是一个沉重的打击;我没想到这位高大而健壮的、牵着小孩子的男人竟作出这样毫无骨气的行为。我把这种状况同很合我的口味的另一件事加以对照——那就是汉尼拔的父亲在祭坛前让儿子发誓要对罗马人复仇的动人场面。自那以后,汉尼拔……在我的幻想中占据了一个应有的位置。”

因为汉尼拔的存在,罗马人用3次战争,100年时间才毁灭了迦太基。然后就像西班牙人为屠杀美洲印第安人寻找的借口一样,欧洲在为自己编织花环的同时,为迦太基人编造的历史是:“迦太基喜欢活人祭。”

西格蒙德·弗洛伊德没有军队,但他粉碎了罗马人以来欧洲文明的神圣面具,颠覆了被罗马人颠覆的地中海文明史,以几乎难以驳倒的逻辑性论证了从古希腊罗马以来的欧洲文明不折不扣的“食人族”的一面。在现代欧洲史上,德国和奥地利给犹太人留下了惨痛的记忆。德国和奥地利养育并驱逐过19、20世纪最伟大的几位犹太人:马克思、弗洛伊德、爱因斯坦以及胡塞尔。

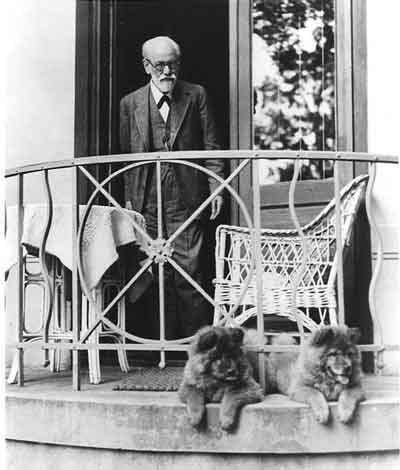

西格蒙德·弗洛伊德,奥地利精神科、神经科医生,精神分析学派创始人。1856年5月6日,弗洛伊德出生于摩拉维亚地区,4岁时举家迁居思想与艺术之城维也纳。在中学时代,弗洛伊德各科成绩一直名列前茅。他17岁考入维也纳大学医学院。

弗洛伊德承认,自己选择医学院并不是出于济世情怀,而是出于对生物体的好奇心和对达尔文理论的着迷——然而,他根本没有想到的是,自己从达尔文做梦都想不到的地方(恰恰就是从梦的分析开始),摧毁了进化论的乐观主义。

从1876年到1881年,弗洛伊德在著名生理学家艾内斯特·布吕克指导下进行研究工作。1881年私人开业,担任临床神经专科医生,1886年与马莎·伯莱斯结婚,育有3男3女,女儿小弗洛伊德后来也成为著名心理学家。

弗洛伊德一生都热爱维也纳。在弗洛伊德完成了《伊尔玛注射的梦》并以此开始梦的研究工作时,在给他的朋友威廉·弗里茨的一封信中写道:“你相信吗?有朝一日,在这间房子旁的一块大理石板上会写着:西格蒙德·弗洛伊德博士1895年6月24日在这里揭示了梦的秘密!”

弗洛伊德博士故居,今天已经成为维也纳文化旅游的最重要景点之一,而且知名度和“客流量”并不逊于莫扎特或贝多芬这样的巨人故居。然而,在人生的最后阶段,在奥地利纳粹分子的欢呼下,纳粹德国1938年并吞奥地利使之成为第三帝国东方行省,弗洛伊德以80高龄被迫流亡伦敦。

弗洛伊德对精神分析的兴趣是在1884年与布洛伊尔合作期间产生的,他们合作治疗一名叫安娜欧的21岁癔症患者。他从布洛伊尔那里学习到宣泄疗法,又师从沙可学习催眠术,继而提出自由联想疗法,1897年创立了自我分析法。

“梦是被压抑的或者说被抑制着的愿望乔装打扮之实现。”这是弗洛伊德对梦的定义,也是对心理学和精神科学的最重大贡献。梦是指向过往的,也就是人们早期生活经验的挫折;梦是指向未来的,也是这被成功压抑的愿望乔装打扮地要求自我实现。围绕梦所发生的一切,都是我们被压抑的生活愿望顽强地自我表现,而这一切处于无意识之中,心理分析可以将其意识化。从《歇斯底里研究》、《梦的解析》、《性欲三论》、《论无意识》、《自我与本我》到《焦虑问题》、《自我和防御机制》等等,弗洛伊德人格结构理论、性本能理论及群众理论等,无不以此为基础。

1925年,弗洛伊德在《自传》中,对自己的基本思想作了一个精辟概括:“我让自己由来已久的思维方式任意驰骋,并且对本能问题的解决方案作了一番整顿。我把个人的自卫本能和种族保存的本能结合起来,而形成‘爱洛斯’观念(EROS,即爱欲),并同默默地运行着的死亡或破坏本能相对观……生命所呈现于我们面前的图像,正是爱洛斯本能和死本能之间相合又相斥作用的结果。”

通过爱欲表现出来的性本能或生存繁衍本能,通过破坏性表现出的死本能,这就是弗洛伊德理论的全部。我们将看到,与大多数人的理解相反,弗洛伊德理论的革命性力量,是他揭示的人类对死亡非理性追逐的死本能,而不是性本能。

从1923起,弗洛伊德的下颚癌开始恶化,承受着巨大的痛苦。1926年弗洛伊德迎来了自己的70大寿,维也纳各大报纸和德国的报刊纷纷刊发专文庆祝弗洛伊德的成就。这一年的圣诞节,弗洛伊德最后一次到柏林并第一次见到了爱因斯坦。

这一对忘年交谈了两个多小时。这是非常有趣的会见,正如爱因斯坦以相对论终结了牛顿经典力学的统治地位一样,弗洛伊德以其无意识本能理论,事实上终结了达尔文进化论的统治地位,从一定意义上讲,弗洛伊德雄辩地证明了“退化”和“死亡意志”丝毫不逊于“进化”和“求生意志”对人类历史的统治。犹太人科学家爱因斯坦非常崇拜犹太人思想家弗洛伊德,年轻的物理学家尚未意识到,在他的科学成果之中,在由他决定性地推动的原子弹的研究中,蕴藏着弗洛伊德对人类进步背后自我毁灭本能的深刻洞察。

业已步入古稀之年的弗洛伊德,身处于其中的欧洲文明正被危机所笼罩。经济萧条、军备竞赛、物价飞涨,而且弗洛伊德的健康状况持续恶化。但是疾病的折磨,总是能够激起这位思想界的汉尼拔罕见的精力,大量经典著作持续产生,而且皆以其双关的书名预示着西方的大危机:《陀思妥耶夫斯基及弑父者》、《文明及其不满》、《摩西与一神教》等等。

1930年,一个动荡不安而悲怆的丰产之年。《文明及其不满》获得歌德文学奖。但母亲去世了,垂垂老矣的弗洛伊德病情迅速恶化。沉痛是无可比拟的,但同以往一样,人生的打击,给了这位知识的复仇者以反击命运的新力量。

1933年,希特勒上台,开始疯狂迫害犹太人。弗洛伊德说:“人们担心德国种族主义狂热会波及我们这个小小的国家,有人劝我逃往瑞士,但那是毫无意义的。我不相信这里有危险。如果他们把我杀了,那也好。这不过和平凡死去一样,没有什么了不起。我认为这很可能仅仅是一种夸大其词。”然而,事实证明这位人类文明危机的预言家,未能预见到迫在家门的危机。

1936年5月,弗洛伊德80岁大寿时,连续6个星期收到了世界各地的贺信、贺电。托马斯·曼、罗曼·罗兰、弗吉尼亚·伍尔夫、茨威格等文化巨人都发来了热情洋溢的贺信。已经流亡美国的爱因斯坦,4月21日自普林斯顿发来贺信,并要求大师不要浪费时间给自己回信:“迄今为止,我只能崇奉您深刻思想的思辨力量,以及这一思想给这个世界带来的巨大影响……”

1938年3月11日,纳粹德国吞并奥地利,弗洛伊德流亡英国。他为我们留下了一份极其珍贵的录音,只有一句话:“我,西格蒙德·弗洛伊德,由于纳粹占领了我的故乡,被迫在80高龄流亡海外。”弗洛伊德同妻子、女儿安娜及两个女佣人离开居住了79年的维也纳,一去不返。

1939年,下颚癌已经发展到无可挽救的阶段。英国医学界尽全力给予医治,巴黎居里研究院的放射线专家用放射性物质进行治疗,但已无济于事。死期临近之际,弗洛伊德急切地期望能在去世前见到《摩西与一神教》英文版。3月,该书英文版出版。8月,弗洛伊德病情迅速恶化,已经不能进食。

这位老人最后阅读的书是巴尔扎克的《驴皮记》。他说:“这本书正好适合于我,它所谈的主题就是饥饿。”

9月19日,下颚已经全部烂掉。在痛苦万分之中,医生给他注射了吗啡。22日,弗洛伊德在沉睡中告别了浩劫临头的欧洲。

弗洛伊德坚持对人类进行外科手术般精密无情的探索,拒绝为真实的人性提供任何虚假的安慰。当他最欣赏的弟子荣格背弃导师,转而挖掘人类无意识中的英雄主义时,弗洛伊德说:“荣格当初说过并不想佯装圣徒。”即使撇开荣格与纳粹的牵连,英雄崇拜而不是原罪分析也暗合了那个国家社会主义对金发碧眼英雄人物的迷恋。

弗洛伊德对英雄崇拜的警惕,对任何光环的拒绝,来源于他对人性弱点的领悟。这种顽强冷静的性格,在其漫长的一生中,由单纯的生活习惯发展成一种思想方法和世界观。在本质上,他对牛顿时代井然有序的世界充满怀念,但他大理石般冷静的头脑,手术刀一般锋利的洞察力,使之成为粉碎启蒙运动以来乐观主义和欧洲中心论的第一位真正的现代思想家。

伦敦麦斯菲尔德20号。这是弗洛伊德最后的住所。

在这里,这位病重的老人和他的女儿安娜,妻子玛塔和弟媳兼女管家一起度过了他最后12个月的时光。尽管在纳粹德国和奥地利遭到了排斥,但他成为盎格鲁·撒克逊国家的一个新偶像。

在这里,时间仿佛凝固了起来。这座房屋是一个真实的引发回忆的地方。所有的一切都保持着他生前的原样。家具、古玩、书籍和照片,在这一私人的氛围中反映出弗洛伊德的性格、他的思想世界和在世纪之交的维也纳的精神。

1938年7月19日,流亡中的奥地利犹太人剧作家斯蒂凡·茨威格,带着西班牙超现实主义画家萨尔瓦多·达利,来到伦敦的弗洛伊德住所。1938年夏天的这位西班牙加泰隆尼亚画家,是来“朝圣”的。作为著名的弗洛伊德主义者,达利以其天才的创作推动弗洛伊德思想的传播,而且特别爱读《梦的解析》。

弗洛伊德理论对文学与艺术批评影响非常巨大,文艺批评的精神分析学派就是其直接产物。但还没有一位艺术家像达利这样,自觉得有些偏执地运用弗洛伊德理论而从事创作。也没有一位艺术家像达利这样,把弗洛伊德理论表现得如此触目惊心。

至今,达利的作品,从绘画到雕塑,从歌剧布景到电影设计,仍然是进入弗洛伊德理论的一个最直观的门径。原因很简单,他使用的是最具冲击力的视觉艺术。从古希腊的悲剧到莎士比亚的悲剧,对古典文学进行原型分析,是弗洛伊德进行理论思辨时的最重要工具。达利以直观的绘画甚至以自己的生存,解剖弗洛伊德梦的世界——他为弗洛伊德著作制作的插图,堪称一项壮举。

当我们说起弗洛伊德这个名字时,大多数人会联想到其性本能理论。即强调被压抑的童年时期性本能对成年人格的影响。弗洛伊德直奔数千年来被视为禁忌的话题,引申出恋母情结、弑父情结等,可以说冒天下之大不韪。当时的欧洲,没有一位绅士不被冒犯,没有一个淑女不被惊吓,没有一对父母不被激怒。我们将看到,这也正是达利绘画引起的反应。

然而,正如弗洛伊德强调的,其理论核心应当说并不是性本能,而是被压抑的人类无意识——在欧洲理性主义传统中,意识分析是哲学传统的支柱,而弗洛伊德从根本上撼动了它。他认为,人类意识只不过是人类存在的最末端,就像冰山露出水面的一角。而人类无意识才是水面下庞大的冰山。自弗洛伊德之后,梦境、呓语、笔误、谵妄等等无意识行为,成为心理学甚至哲学研究的新大陆。从一定意义上说,从康德到胡塞尔进行的“意识分析”从此“落伍”了。

从弗洛伊德以降,任何关于人的分析离不开“无意识分析”。精神病人、疯子、歇斯底里患者、白痴第一次有机会大显身手,有了比所谓正常人更加迷人(或者说迷惑人)的吸引力。这一脉络发展到当代法国思想家福柯,癫狂与正常已经完全倒了个儿。

没有弗洛伊德将人类意识与无意识地位颠倒,绝不可能有《飞越疯人院》、《雨人》、《阿甘正传》及《沉默的羔羊》等今人耳熟能详的“好莱坞疯子系列”。这一系列现代电影艺术经典,理论鼻祖是弗洛伊德,但最早的实践者就是达利。这位怪诞天才,将噩梦一般的驴子尸体摆上电影中的床榻,把弗洛伊德理论直接与法国电影以及后来的悬疑大师希区柯克合作,成为让观众惊声尖叫甚至呕吐的电影作品之滥觞。

贝那多·贝托鲁齐说:“自从我熟悉精神分析以来,我就有种感觉,在我的摄影机里多了一枚透镜,不是柯达,也不是蔡司,而是弗洛伊德。那是一枚通往梦境近处的透镜。即使在我知道弗洛伊德之前,电影对于我来说,也总是跟梦最近的东西。”

达利是疯子与天才的混合——其作品的革命性就在于以严格的学院派技巧表现了噩梦、死亡与癫狂,扭转了传统西方绘画的内容。这看似绘画内容的转变,实则可以说是历史内容或者说集体无意识的心理内容的置换。

以梦为工具,达利赋予弗洛伊德理论以感官的直观性,把过去被西方文明视为病态、不正常的东西反转成正常、不应排斥的事物。随恐惧而来的歇斯底里或精神错乱,随压抑而来的变态或癫狂,这些传统被认为医学上的“疾病”,这些被习俗和道德观念、社会准则定义为不正常的诸现象,被弗洛伊德视为人类的常态,被达利表现为绘画的主题。

每年能吸引数百万游客的达利故乡费格拉斯,主要场景的达利剧场美术馆是画家自己设计的,美术馆巨大的天顶,就被设计成蝇眼。每逢日当正午的时分,仰头看到的将是两只世界上最大的蝇眼。

达利孜孜以求的,可以说正是弗洛伊德博士津津乐道的生命尸解倾向。苍蝇不是别的事物,是人体最终结出的芬芳之花。耐人寻味的是,对生命中真实的丑恶一面之执著不逊于弗洛伊德的达利,在为弗洛伊德作素描时,准确表现了这位老人本身的濒临灭亡。

茨威格回忆说,他不肯告诉弗洛伊德关于这幅现场素描带给自己的真实感受,那就是这幅画像中,弥漫着大师的尸解之气。这幅著名的弗洛伊德素描,以超现实主义的风格,把弗洛伊德的头盖骨想象成为一只蜗牛壳的残痕。

也许弗洛伊德同样看到整个欧洲文明以及善良的茨威格走向死亡的迹象。茨威格,这位奥地利犹太人、人道主义诗人和剧作家,在第二次世界大战最黑暗的时刻与妻子一起,在巴西自尽。他在绝命书中写道:“与我操同一种语言的日耳曼世界业已沉沦。我精神的故乡欧罗巴已经自我毁灭……我的力量已因长年浪迹天涯而消耗殆尽。……我向朋友们致意,愿他们经过这漫漫长夜之后还能看到黎明的到来。我这个性急的人,只能先走一步。”

德国和奥地利驱逐的犹太人如此之多,以致这标志着德奥再也没有能够恢复其欧洲哲学、音乐与思想大国地位。而被消灭的犹太人如此之多,以致我们永远也没法想象一个本来应当存在的欧洲该有多么群星璀璨。

以无意识为突破口,弗洛伊德早期关注的是被压抑的性本能,后期关注的则是无意识被压抑的死本能。这是一个惊人的转变。从逻辑上说,性本能的实质是生,是生殖与繁育的生命本能。中国人讲“蝼蚁尚且贪生”,所有动物都是求生的动物,所有动物都有求生性。

然而弗洛伊德使人的求生本能,成了一大问题。战后法国的著名存在主义思想家加缪说过:“实际上,唯一真正的哲学问题是自杀。”此言不谬。因为主动追求死亡,足以把人类与其他动物彻底地区别开来。同类之爱或同类相残,可以说是动物与人所共有的一种特征。然而“活得不耐烦了”,却只有人类能为之。

目前,人们说起弗洛伊德的死本能理论时,往往错误地将其简化为“破坏本能”或“进攻性”。这完全颠倒了弗洛伊德的原意。因为破坏本能、攻击性属于一种求生本能,即毁灭别人以自保。而弗洛伊德的死本能理论,揭示了人类具有的那种可怕的求死意志或者说自杀倾向。

在达利令人眼花缭乱的创作中,真实表现了欧洲文明的死本能,他在画中表达得淋漓尽致的,是一种心理上的“恋尸癖”(necorphilia)倾向。这是使达利超越其他的所谓超现实主义者而成为一个弗洛伊德主义者的主要原因。

美国心理学家弗洛姆追问过由弗洛伊德“死本能”挑起的一个问题:为什么无生命的东西会比有生命的东西更吸引人?可能的理解是,无生命的东西本质上接近于“不变”。逝者如斯,人生荒凉、恐惧,万物流变不居,青春短暂,英雄迟暮。良辰美景远不如废墟枯木永恒。无生命的东西成了一种“永恒”的象征,心灵借此可以逃避变迁,沉溺于一种绝对控制的假象,摆脱了生命固有的焦虑与辛劳。

弗洛伊德说:“如果生命是在一个无法设想的遥远过去,并且以一种难以想象的方式从无生命的物质中产生出来,如果这确是真的,那么,按照我们的假设,某种本能在那时就必定存在,其目的是要废除生命,重新确立事物的无机状态。如果我们在这一本能中辨识出我们假设中的自我破坏这一冲动,而这种本能从来没有从任何生命过程中消失。”

第一次世界大战爆发时,英、法、德等不同民族的知识分子充满激情,除了罗曼·罗兰这样极个别的人外,绝大多数知识分子投入集体性的癫狂,倾尽才华与激情以歌颂战争,欢呼死亡带来的千载难遇的洗礼。为死亡激情所控制,陷入集体的歇斯底里,鼓吹仇恨和毁灭,为群众情绪火上浇油。包括托马斯·曼在内的欧洲思想家,均投身于欧洲“圣战”。据不完全统计,第一次世界大战爆发第一年,欧洲各国产生的战争颂诗超过1万首。

其实,第一次世界大战或第二次世界大战中任何一个战场的镜头,都会使弗洛伊德理论栩栩如生,使达利血淋淋的绘画成为通俗小人书。弗洛伊德的无意识与死本能理论,预言一个文明的自杀。这种文明的自杀,在世界历史上并不罕见。对弗洛伊德而言,人类历史长河中那么多民族、国家和城邦灰飞烟灭,与其说是毁于外敌入侵或自然灾害,不如说是集体自杀。

第一次世界大战的凡尔登之战,近80万人战死。欧洲科学家和知识界,伟大的古希腊人的传人,发明了TNT、机关枪、芥子毒气、核武器。通俗地说,弗洛伊德是精神病医生,他研究的是疯子。俗语说,“上帝欲使谁毁灭,必先致其疯狂。”

也许这是对弗洛伊德理论最简洁的概括。

乌合之众:沸腾世界的——冷酷预言家

20世纪最有创见的思想家海德格尔的得意门生、政治现象学家汉娜·阿伦特在经典著作《论革命》中,以西班牙内战为例,探讨了“革命的悲剧”:革命总是以街头群众追求自由开始,以更严酷的专制告终。

自从法国大革命把群众推上历史舞台以来,这几乎成了历史规律。为什么?

针对这一群众悲剧的理论书籍已汗牛充栋。但也许只有弗洛伊德的本能理论,具有一种真正的心理深度和逻辑自足性。

法国思想家勒庞的《乌合之众——大众心理研究》开创的群众理论,均以“催眠”解释群众运动,但无法解释什么是催眠,群众为什么会被催眠。为什么背景不同的群众会在短时间内如此迅猛地增长?群众运动的突出特征即“我们犹如兄弟”的感觉究竟有多大能量?这成为弗洛伊德的理论攻城槌,他以精神分析学为支柱,给出了前人所未发现的答案。

弗洛伊德指出,在掌握和利用人“兄弟之情”冲动方面,教会、军队很成功。教会知道迎合群众喜欢聚集一起、感受平等的心理,知道如何让群众保持热情,知道什么倡议会引起群众共鸣。而军队最容易形成中国人说的“打仗亲兄弟,上阵父子兵”的感受。这句中国格言,提供了弗洛伊德群众理论的最好说明。

弗洛伊德穿透了权力问题,看到了平等的“兄弟之谊”心理学本质。

过去的群众理论,都要树一个野心家或阴谋家,他们以欺骗催眠别人为自己去死。那么为什么领袖与群众更多时候愿意同生共死,粉身碎骨?传统理论无法解决领袖人物与群众一起的自杀冲动。

一个群体的心理纽带是什么,群体以什么力量防止瓦解?弗洛伊德指出,这个纽带就是种人类的“爱洛斯”即爱欲力比多。这种群体心理纽带其实更多是一种心理错觉。教会和军队成员,都认为自己平等地属于同一个头领,这个头领在前者是宗教领袖,后者是司令官。只要错觉消失,心理群体必将崩溃。这种错觉的心理纽带就是平等感。借由效忠于一个共同的父亲形象,亲如兄弟般的平等感使集体成员血肉相连。心理群体中对于领袖的父子认同,群体成员间的兄弟认同,无非一种爱欲力比多在无意识中的迂回变形。

真正迷人的分析还在后头:这一兄弟的心理群体,必将导致弑父,从而陷入兄弟互相残杀的无政府状态,直到一个新的父亲产生。在此,弗洛伊德把俄狄浦斯情结发挥到了极致。

年轻时的弗洛伊德在文理中学毕业时,在班级里始终名列第一,其毕业论文就是关于索福克勒斯的《俄狄浦斯王》中的一段诗歌的。正是从这部经典悲剧,弗洛伊德发掘出了著名的“俄狄浦斯”。

俄狄浦斯是古希腊悲剧中的底比斯国王。底比斯瘟疫盛行,天神宣告只有杀害前国王拉伊俄斯的凶手伏法,才能消灾祛祸。原来,先王外出时遇害,至今不知凶手是谁。俄狄浦斯严厉诅咒凶手,号令全国追查。

先知揭示谜底:凶手就是弑父娶母的俄狄浦斯本人。原来,他一出生就被预言注定会弑父娶母。双亲把他抛弃在野外,不料被人收养长大。为了躲避弑父娶母的预言,他离家流浪。在途中与底比斯老王争执时,失手将其打死。在破解了困扰底比斯人的狮身人面妖的谜语后,俄狄浦斯被拥戴为王,并娶了新寡的王后。俄狄浦斯最终逃不出弑父娶母命运。王后羞愤自尽,俄狄浦斯刺瞎双眼,自我放逐。

弗洛伊德提出俄狄浦斯情结——男孩从小就有的弑父娶母情结,并认为这就是西方历史的本质。从古希腊神话到英国革命、法国大革命和俄国革命,一部西方历史就是一连串的弑父史,也就是试图以平等的兄弟关系,取代权威的父子关系的悲剧史。这一观点看似惊人,但西方与东方历史的差别也就在此处。

君君臣臣父父子子,东亚的父子关系,实际上构成宗族、国家传承的核心。父子关系“国家化”,父权君权结合,君王成为政治化的父亲,父子关系生发出君父臣子关系,强调的是父亲的绝对权威,儿子的无条件服从。

而在西方,父子代表了一种具有原型意义的对立关系。从《旧约》、古希腊神话到西方各个时期文学艺术作品,无不鲜明体现了兄弟结盟以弑父的文化主题。在奥林匹亚众神诞生神话中,从乌拉诺斯、克诺斯、宙斯祖孙三代的权力嬗变,无不是弑父。主神宙斯、神后赫拉、海神波塞冬、地狱之王哈得斯等兄妹,结盟打倒父亲的专制统治以分享世界。

弗洛伊德古典文学造诣不凡,从古希腊悲剧大师索福克勒斯的《俄狄浦斯王》开始,叙述到莎士比亚的《哈姆雷特》、陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》,把一个个弑父经典摆到桌面上,惊心动魄又难以反驳。

但是弗洛伊德却对这种千年不变的平等主义追求,投以极其冷漠的一瞥:这种以兄弟关系取代父子关系的努力,注定前景黯淡。所以群众运动或者说革命只能以恺撒、拿破仑或希特勒为结局。这是因为弑父者的目标是自相矛盾的,那就是人人欲取父而代之,因此要么陷于兄弟争霸的无政府主义,要么形成新的威权统治。无论是产生的新父亲角色,还是陷入自相残杀的兄弟姐妹,都将因为弑父而背负巨大的罪恶感,一种神经官能症必定如影随形。

没有什么比内心的罪恶感,更能塑造可怕的新暴君了。

在《图腾与禁忌》、《陀思妥耶夫斯基与弑父者》两篇论文中,弗洛伊德指出:弑父是人类也是个体原始的罪恶倾向,在任何情况下都是犯罪感的主要根源。这种弑父的巨大罪恶感,将以更专制的父权收场。这是宿命的“浪子回头”。

引起弗洛伊德浓厚兴趣的画家达利,又是这样一个典型。

弗洛伊德在1939年写信给斯蒂凡·茨威格说:“我的确感谢你为我带来了那个访问者。因为在这以前我一直认为,那些把我当成崇拜偶像的超现实主义者是纯粹的傻瓜(可以说他们起码像百分之九十五的酒徒那样,百分之九十五是傻瓜)。但这位年轻的西班牙人,以其敏锐的目光和不容置疑的技巧改变了我以往的看法。”

达利是恋母情结的一个绝对标本。从小到大,达利一直处于精神崩溃的边缘。直到与年长他10岁的有夫之妇加拉相遇、同居、结合。加拉就像母亲一样关怀达利、控制达利。在一生中,达利永远只使用“加拉与达利”签名。没有加拉,他要么疯掉,要么自杀。

达利父亲从不赞成儿子与加拉结合。有一次,与加拉同居的达利对媒体声称在梦中唾弃自己的亡母,宣称这才是对母亲的爱。热爱亡妻的父亲视此为奇耻大辱,发布声明宣布将儿子永久逐出家族。故乡费格拉斯甚至拒绝给达利提供旅店。

1936年,西班牙内战爆发。全世界的国际主义者、西班牙人民特别是加泰隆尼亚人投入了反法西斯斗争。然而达利,这位加泰隆尼亚人却选择与同胞相反的立场,倾慕法西斯政权,支持君主专制,公开表达对希特勒的亲近。这种对加泰隆尼亚祖国的背叛,无论从哪一个角度看,都是弑父。

然而最后一幕仍然是“浪子回头”。在战火开始焚烧欧洲每一座城市时,无处藏身的达利逃回费格拉斯。故乡没有拒绝他,年迈的老父亲把他接回家。这时,他才吃惊地发现,多少年岁月过去了,父亲依然保持着儿子卧室的原样,每日清洁,完好如初。

于是反动者面对向自我的反动。50岁之后,达利已经形成对西班牙神秘主义的回归,向西班牙人内心支柱的罗马天主教的回归。他创作了一系列带有强烈神秘气息的宗教画,弥漫着基督教义与拯救主题,堪称20世纪最正统的天主教绘画。如《十字架上圣约翰的基督》、《利加特港的圣母》、《最后的晚餐》等等。他把原子时代人类的迷惘、恐惧,市场经济时代人们的流浪、渴望,以及在此状态下与上帝的关系,表现得淋漓尽致。达利甚至受到罗马教宗的肯定。

达利在离费格拉斯不远处为爱妻加拉购买了城堡,并遗嘱将来与加拉合葬。然而在弥留时刻,达利要求把自己埋葬在费格拉斯达利剧场美术馆。当我们从费格拉斯达利剧场美术馆地下的达利墓室,赶到加拉城堡地下室的加拉墓室时,感受到的是加拉的孤单。

然而这何尝不是一种回归。今天,他安息在父母长眠之地,与自己受洗的教堂肩并肩。达利不仅以他的画,还以他的生和死诠注了弗洛伊德,诠释了西方文明中弑父浪子的宿命,那何尝不是一种命运?

“我打扰了这个世界的睡眠”

正是文明的疯癫——世界大战塑造了弗洛伊德。他在1915年的文章《时代之思:战争与死亡》中表明,18、19世纪的启蒙运动的乐观主义与进步理念已经成过眼烟云。文明“返祖”的欲望有时比进步欲强大得多;而只有人类能把死亡变得如此甜蜜。世界由两种本能主宰:一个是爱洛斯“Eros”即爱欲,一个是塔纳托斯“Thanatos”即死本能。一个不可预测,一个致人死命。Eros是无政府主义的爱神,Thanatos是毁灭城邦的死神。

因此,文明是一个例外,古希腊——罗马的欧洲文明是一个例外而不是常规。这一伟大的文明,在雅典时期就处于东方神秘主义汪洋大海包围之中,凭借偶然的力量才没有毁于东方的入侵。

整个20世纪的历史业已证明,这一伟大文明如此容易就可以通过奥斯维辛集中营走向其反面,其画面不要说达利那恐怖的绘画,就是地狱也将自叹弗如。

弗洛伊德强调,人类个体与集体生活的早年事件(甚至生物起源于无机世界的“有”生于“无”这一奇迹般的事件)是无所遁逃的。他以不可能更加明确的诊断告诉我们,人类所谓“文明”是不稳定的、脆弱易碎的。理性主义和启蒙运动都曾经认为,一旦人类抛弃“迷信”,掌握知识,就能获得解放。

同上百万年的早年人类生活相比,几千年的人类文明根本无法使人们形成真正的乐观。非文明无论如何定义,都不能被解释为文明的负面。将文明放到一个真实的时间尺度中观看,只能是一个例外甚至反常。与达利作品展示的阴暗、尸解、粪便、苍蝇相比,拉斐尔的天使脆弱得犹如昙花一现,而启蒙运动的自信,犹如弥留之际的人的一场美好的幻觉。

法国思想家德里达说,“我认为这种所谓的‘犹太人的科学’本身对执政者和政权来说就是一个可怕的问题。弗洛伊德的重要的政治著作对纳粹统治来讲是一种威胁。”弗洛伊德对任何自命不凡的统治都是一种无言的嘲讽。他在有意为人类描绘了一幅阴郁的过去的同时,也为我们描述了一个永远需要警惕而非欢呼的未来。从这一点看,这位老式的欧洲自由主义者,完全属于现代人和我们未来的同道人。

“我打扰了这个世界的睡眠。”弗洛伊德说。当弗洛伊德生平展在美国开始时,《华盛顿邮报》感叹,“是什么令这么多人对弗洛伊德如此愤恨?”显而易见,一个最经典的回答当然是:“愤怒的原因不在于弗洛伊德本身,而在于他的批评者自身的问题和幻想。”

现在,弗洛伊德的骨灰放在一个希腊花瓶中,被葬在由大理石、雪花石膏和金属骨灰坛组成的骨灰坛安置所里。他的妻子玛塔和女儿安娜的骨灰也安息在这里。

在世界各地的弗洛伊德展览中,不可或缺一张弗洛伊德的照片和他的一句题词。这句题词表明了弗洛伊德对自己事业的表白,以及对于捍卫人类文明的呼吁:“战斗没有结束!”

www.psychspace.com心理学空间网