认知理论与治疗60年演化

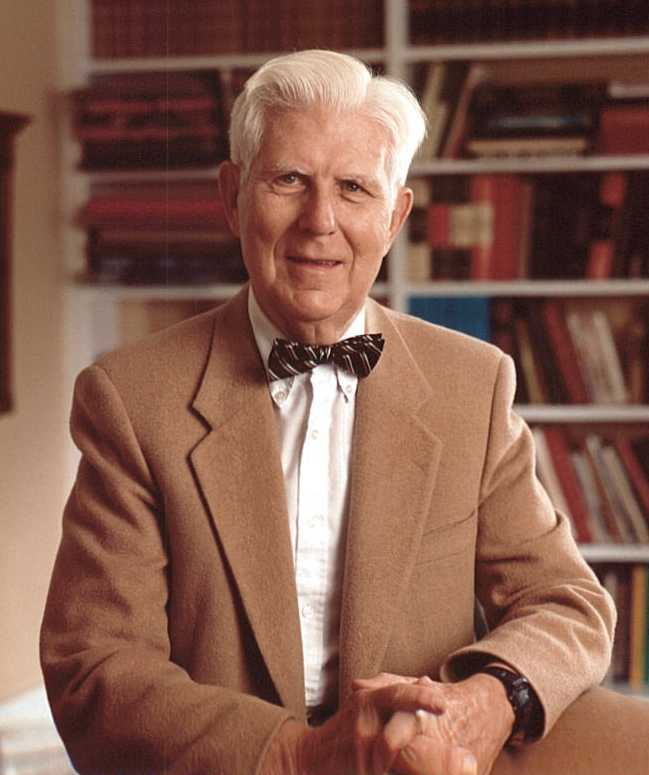

艾伦·贝克 文

mints 编译

当我在回顾自己过去的65年职业生涯的时候,我发现我的职业生涯充满了许多连续不断的冒险。我所面临的挑战在很大程度上是由我自己一手打造的:就像迷宫里的忒修斯,每当我好像找到了解决问题的方法的时候,我就会面临另一个问题。最初的艰难对峙,还要追溯到我还是马萨诸塞州斯托克布里奇市的奥斯汀·里格斯中心成员的时候。中心派我去给一个年轻人做治疗,他有一种被政府特工跟踪的弥散性错觉。令我惊讶的是,尽管在很大程度上,这种(CBT)疗法是支持性的,但是他的这种错觉还是消失了。随后,我于1952年发表了这篇病历,该病例是第一篇报道精神分裂症患者成功的心理治疗(Beck,1952)。这个病例报告特别有趣的地方是,过去了50年,我才回到精神分裂症的心理治疗。当时和现在都认为,相对而言,这种精神疾病不太能够通过心理获得治疗。

1956年,当我刚刚通过精神病学委员会的考试后,就开始了我的第一个主要任务:验证精神分析的各种命题。在体验了个人分析并完成了费城精神分析学院的其他入学要求后,我完全致力于精神分析的理论和治疗,但我觉得,要让精神分析被更大范围的科学界接受,就需要坚实的证据基础。基于这一结论,我决定检验的精神分析一个核心命题:抑郁是由敌对情绪引起的。也就是说,如果病人感到自己对一位亲人有着不可接受的愤怒,但他又抑制了这种不可接受的愤怒,那么,这些愤怒就会以自我批评、消极预期、自杀愿望和抑郁情绪的形式出现。

我和宾夕法尼亚大学心理学研究生Marvin Hurvich合作。我准备了一份和梦境中的敌意有关的评分手册,Marvin对抑郁症患者和对照组的非抑郁症患者的梦样本进行了盲评。令我们惊讶的是,抑郁症患者在梦中表现出的敌意比非抑郁症患者少。这个否定性的发现给我们带来了一个两难的境地:似乎梦中没有明显的敌意,被弗洛伊德称为「通往无意识的王道」的梦境,使得反向敌意的理论失效。然而,在第二次检查了梦的内容之后,我们发现抑郁症患者的梦总是以一种消极的方式描绘梦者或梦中的行为。相反,这种一致的发现在非抑郁症患者的梦中并不明显。然后我们推断,敌意无法穿透梦境,但它仍然存在于无意识的层面,并以受苦受难的形式呈现。正因为这种主旋律(theme),我们将这些梦称为「受虐」,并且发现,把做梦者的这种负面描述作为个人痛苦需要的象征,可以明显区分抑郁症患者和非抑郁症患者(Beck & Hurvich,1959)。

在20世纪60年代初,我与来自宾夕法尼亚大学精神病学系的Jim Diggory和Sy Feshbach合作。尽管我们的一实验为基础的文章直到几年后才发表,但我当时进行了一些实验,其前提是,如果抑郁症患者需要忍受痛苦,那么他们在体验过消极的经历后会比体验过积极的经历后表现更好(Loeb,Beck,& Diggory,1971;Loeb,Beck,Diggory,& Tuthill,1967;Loeb、Feshbach、Beck & Wolf,1964)。例如,一项任务的失败,或者持续的负面反馈会比一项任务的正面体验带来更好的绩效。这些实验的结果证明了我们假设的反面。与非抑郁个体相比,抑郁个体在积极体验后的表现明显好于消极体验后的表现。然后我意识到,将梦中消极内容解释为受虐的观念,可能是一种谬论,有必要为消极的发现想出另一种解释。然后我对梦中的消极内容做出了一个相当简单的解释:梦只是代表了做梦者对感知自我方式。换句话说,梦的内容是在清醒状态下实现了个体对自我形象的复制。然后,我对抑郁症患者的梦进行了一项更大规模的研究,发现梦确实总是以消极的形象描绘做梦者,与有意识的消极自我形象一致(Beck&Ward,1961)。

梦境研究和实验研究的发现启发我去探索精神分析的各种原则的支持性证据。我首先回顾了无意识和压抑的概念和其他防御机制的基础。弗洛伊德所描述的无意识由一堆不可接受的冲动和幻想组成,这些冲动和幻想被压抑和其他防御机制所控制。虽然很明显,认知加工可以在没有意识的情况下进行(正如潜意识偏见的各种实验所表明的那样),但我找不到足够的证据来证明精神分析学家所暗示的那种动力和幻想,也找不到和所谓的坦率展示无意识材料的证据。我开始怀疑精神分析理论的这一基础,于是决定研究精神分析治疗的基础,如,是否存在婴儿记忆和父母形象转移到治疗师身上的现象。在这一点上,数据仍然很薄弱,而且还受到其他解释的影响。在我继续自己的调查的过程中,精神分析的各种概念像一堆多米诺骨牌开始崩溃。

在之前的一次更自由的精神分析学院的演讲中,我试图坚持一些精神分析假说。在这篇题为《表面上的东西比眼睛看到的要多》(Beck, 1963a)的演讲中,我试图证明,病人的许多被当作无意识的想法实际上是有意识的。我还描述了我是如何发现我的术语「自动化思维 automatic thoughts」的存在的。我描述了我的一个在接受正式精神分析的病人,她是如何用她的性出轨故事来款待我。我最后问她,除了这些之外,还有什么别的想法。当她专注于她的意识流时,她报告说她有一系列独立的想法:她害怕让我厌烦,因此不得不用她出轨的故事取悦我。然后我和其他病人进行了核实,同样确定,当他们专注于他们头脑中的每一件事时,他们有着相似的想法,这些想法是以前不太能够意识到的。随着时间的流逝,我观察到了足够多的、以前从未被报道的此类想法,这让他们认识到,这些想法在一个人在针对自我、他人和未来的影响和态度中所起的重要作用。1960年,,我终于开始对让病人躺在沙发上进行自由联想的精神分析方法大失所望,我决定让病人坐起来。对治疗方法和方式进行了这种微小的改变之后,我越发觉得,这些想法往往在外部刺激情境和个人情感体验及其行为之间构建了重要的津梁。

精神病理学的新理论与新疗法

阐明这些自动化思维为人类心理病理学理论奠定了基础。在注意到我的来访正在经历自动化思维的同时,我还注意到,在关注到自己对特定刺激的反应时,我觉察到了这些想法。它们似乎是自动出现的,因此被称为「自动化思维 automatic thoughts」。当我体验到焦虑或愤怒时,我会有一种干预的自动化思维,这其中的内容解释了特定的情绪。因此,这些威胁或焦虑的主题导致了愤怒,丧失导致悲伤,而且获益导致兴奋。当我能把所有这些放在一起时,我有一个「顿悟(a-ha)」经验。我觉得我好像发现了新的东西。我还观察到,自动化思维实际上是对情景的夸大、甚至误解或曲解。例如,我可能会把一个人对某个问题的简短回答曲解成一种轻微的反应,并因此生气。我发现,当我寻找该思维的证据时,它要么非常虚弱,要么根本不存在。然后我发现我的病人的自动化思维和我的相似,这就形成了一座通向他们情感体验的津梁。就我的患者而言,这些自动化思维通常是扭曲的,以符合他们的判断。我的第一个共同尝试对象是在抑郁症患者身上研究这些想法,这些患者在我的病人中占据了很大的部分(贝克,1963b)。

在很大程度上,我发现自动化思维起着有用的作用,尽管它们通常是隐蔽的。例如,当我开车时,我可以同时处理多项任务:进行对话,听收音机,或者思考即将到来的演讲,与此同时,也可以改变车道,增加或降低车速,绕过障碍物。当我专注于这些想法上时,无论是当时进行驾驶还是参加的其他活动,我意识到了指导我的行动的这些自我指导(self-instructions)。当我让我的病人专注于他们的自动化思维时,我发现,思维的内容会根据主要的精神问题或诊断而变化。事实上,疾病越严重,这些自动化思维就变得越有意识。例如,抑郁症患者的自动化思维具有普遍的自我批评或后悔主题。当抑郁症更严重时,这种自动化思维占据了意识流的很大一部分。同样,焦虑症患者的思维内容也充满了生理或心理领域的恐惧。患有强迫症的人往往会有重复的、有意识的、具有命令性质的自动化思维(例如,“你再洗一次手”)。对于愤怒的各种问题没有特定的诊断类别,但这些问题通常有不合理的损失、挑战或威胁的主题。

我对自动化思维结构的初步应用是训练病人关注和认识它们。我在众多的访谈过程中,训练每个人检查思想的有效性,这些思想通常构成了对某一情景的曲解或夸大。我已经注意到,这些想法常常是「认知扭曲cognitive distortions」的反映——对情景的误解或夸大。在教导病人评估这些认知扭曲的过程中,我部分地受到了阿尔伯特·埃利斯(1962)的《心理治疗的理性与情绪》的影响。当患者能够通过寻找证据、考虑其他解释或评估结论的逻辑等程序纠正他们的误解时,他们就会开始好转。在读埃利斯的书时,我注意到他也认识到了自动化思维的存在,他将其称为自我陈述(self-statements)。他对自我陈述的描述几乎和我之前所说的「自动化思维」一模一样。这构成了这些现象之存在的一种确认。阿尔伯特·埃利斯和我也认识到了(通常被标记为热认知的)自动化思维和(有时被标记为冷认知的)更为深思熟虑的、反思性的和有意识的指导性思维之间的区别。丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman,2011)在其著作《思考,快与慢》(Thinking,Fast and Slow)中提到了我们对这些现象的认识。

尝试创造一种创新的理论和新的治疗方法

我的认知理论与治疗演化的下一步是认识到个人拥有一个信念系统,当特定情景触发了这种信念时,通常会以自动化思维的方式产生解释(interpretation)或曲解(misinterpretation)。然后我试图构建一个正常思维过程和心理病理学(Beck,1976)。问题是,如何给个人的信仰和自动化思维贴上标签。在阅读了乔治·凯利(1955)的《人格理论:个人结构的心理学》后,我第一次考虑用「结构construct」这个词来标记信念。然而,从皮亚杰的工作中衍生出来的图式(schema)术语似乎提供了更多的可能性。因此,我使用图式作为或多或少持久结构的名称,当图式被触发时,会产生自动化思维。根据皮亚杰,我将以下不同的特征归因于不同的图式:渗透性/非渗透性(permeability/impermeability)、数量大小(magnitude)、内容(content)和电量(charge)。渗透性/非渗透性表示接受性的变化,数量大小是图式和人的一般自我概念对比后的大小,内容描述了基本的主题。当图式的电量较低时,图式基本上已经失去活动,但是,当与图式内容一致的刺激被激活时,或者,在精神病理学中,当图式在事件过程中被不同程度激活时,图式又被再次激活。

特殊心理障碍的应用

在对各种图式概念进行扩展之后,我开发了许多工具用来测量严重抑郁障碍和抑郁、自杀、焦虑、物质滥用、愤怒与敌意、夫妻问题,以及最近的精神分裂症这些问题的怪异信念(idiosyncratic beliefs)。(例如如贝克抑郁量表;Beck, Steer, & Carbin, 1988; Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961)。由于这些心理变量的定义不明确,因此在每种情况下,我都会开发一个针对对该精神障碍的量表,然后再尝试识别这些信念、每种障碍的特征。并且调整治疗方法以修正适应不良的信念(maladaptive beliefs)。下面是对不同的诊断进行测试的例子:抑郁症:「我太悲伤或不快乐了,我无法忍受」;自杀:「如果我可以的话,我会结束我的生命」;焦虑:「我一直都很焦虑」;愤怒和敌意:「如果有人冒犯我,我应该反击。」对于每一种疾病,该诊断工具将用于识别主要的精神病理,并将其作为部分结果衡量。

在为每一种疾病绘制图表的过程中,我试着着眼于这种疾病的典型适应不良信念。例如,成瘾行为(饮酒、使用等)的特征是促进成瘾的共同信念。当体验到渴望(craving)时,常见的适应不良的认知可能是「这次不要紧」(给予许可)、「我可以躲到角落里不再引人瞩目」(促进)和/或「这一次之后我会辞职」(承诺)。对于愤怒和攻击性的问题,典型的思路是:个体感到了某种程度上的贬损,从而导致短暂的伤害感。他们一般不会意识到伤害,因为愤怒和反击的冲动掩盖了这种伤害。在另一种范式中,特别是当个体感到脆弱时,他们可能会对感知到的攻击或威胁作出反应,变得焦虑。最后,个人、特别是那些抑郁的人,可能会通过强化他们应得的观念来回应攻击(Beck,1999)。

我还研究了夫妻之间的愤怒和攻击性,发现大多数愤怒都可以归因于认知过程(Beck,1988)。他们往往会表现出更大范围的偏见,特别是注意(只观察消极的行为而不是积极的)、解释性的(对中立的行为做出消极的解释,将的最小的消极性扩大化),最后是全面化(globalization)(将合作伙伴视为敌人)。在这里,我们可以直接观察到两个人相互关系中的不良信念( dysfunctional beliefs)。每个人都把自己看成是脆弱的、受害的,而把另一个人看作压倒性的、受害者的。无论如何,只要这些人的仇恨没有超过无法挽回的程度,就有可能让他们恢复到更好的状态。请注意,在其他的人和人的关系之中,以及诸如族裔或宗教团体和国家等较大群体之间的冲突中,也存在着同样类型的景象和认知扭曲。这些认知过程和扭曲有助于解释战争和种族灭绝中杀戮的根源。

一旦将适应不良的信念确定为一个给定的障碍后,我就开始开发治疗该障碍的方法。为了测试特定疾病或问题的信念的临床效用,我和博士后一起进行了临床试验。在随机对照试验成功的之后,我通常会准备一本书,这样,定义好的疗法就可以用来重复最初的发现,也可以为从业者提供材料。除了找出主要问题并努力将适应不良的信念和偏见重新整合为适应更好的信念和偏见之外,认知治疗成功的另一个关键因素是与治疗师的工作关系。在最严重的问题中,例如人格障碍、边缘人格障碍和精神分裂症,在许多情况下,与患者建立联系一种伙伴关系或同伴关系。

在过去的十年里,我们的团队在精神分裂症的治疗上取得了真正的进展。我们在治疗过程中发现,即使是最严重的病例,包括住院时间长、行为怪异(如在公共场合脱衣)、排便不良、自伤和攻击性,也能接受治疗并发生积极变化(Grant,Bredemeier,&Beck,2017;Grant,Huh,Perivoliotis,Stolar & Beck,2012)。最值得注意的是,我们发现精神病的特征,如妄想、幻觉和怪异的行为实际上掩盖了正常的人格。治疗师的任务是通过这种关系来激活这种正常的人格,指出个人的优势、才能和抱负,然后利用这些一起形成一个治疗计划。尽管传统的认知行为疗法(CBT)和我们治疗精神分裂症的方法(即康复导向的认知疗法recovery-oriented cognitive therapy,CT-R)有着显著的不同,但这种疗法使用了CBT的许多基本原则,包括为每个独特的个体建立个性化的独特的认知方式,通过讨论消极的和功能失调的信念实现有意义目标的策略。

CBT在全球范围内的扩张主要拜赐其跨诊断功效,这在数千项研究中得到了证明(Brown等人,2005;Rush、Hollon、Beck & Kovacs,1978;Waltman、Creed Beck,2016;关于CBT功效研究的回顾,见Beck,1993)。此外,在20世纪90年代,我合著了一本批判性的书(D. A. Clark & Beck,1999),该书总结了我早期在发展新的抑郁症理论和治疗方法(如本文所述)以及CBT治疗抑郁症疗效的最新科学证据方面所做的工作。在实施和传播CBT方面也取得了重大的临床进展。2015年的一项全球调查表明,CBT是世界上应用最广泛的治疗形式(Knapp、Kieling & Beck,2015)。此外,在联合国、在英国国家医疗服务体系(NHS)的赞助下,CBT是““提高心理治疗获得机会(Improving Access to Psychological Therapies IAPT)”计划的主要治疗方式,每年为50多万人治疗各种心理健康问题,包括抑郁、焦虑相关疾病(D. M. Clark,2018)。对来自各大洲的高质量CBT临床医生的传播和培训的实质性关注,对于CBT作为治疗「黄金标准」的整体接受是至关重要的(David,Cristea & Hofmann,2018)。虽然我个人的研究主要集中在心理障碍上,但也有必要赞扬那些用CBT成功治疗了许多疾病的创新研究者,这些疾病甚至我以前都认为是不可能用心理治疗来治疗的。这些疾病包括糖尿病、痴呆、高血压、肠易激综合征、失眠和皮肤病。

在这篇文章中,我试图谈了谈60年来我在精神病学和心理健康领域的一些亮点。希望这些努力能证明我的承诺——运用心理学原理创造更美好的世界。

Beck, A. T. (2019). A 60-Year Evolution of Cognitive Theory and Therapy. Perspectives on Psychological Science, 14(1), 16–20. https://doi.org/10.1177/1745691618804187

Referenceswww.psychspace.com心理学空间网Beck, A. T. (1952). Successful outpatient psychotherapy of a chronic schizophrenic with a delusion based on borrowed guilt. Psychiatry, 15, 305–312. doi:10.1080/00332 747.1952.11022883

Beck, A. T. (1963a, November). There is more on the surface than meets the eye. Lecture presented in The Academy of Psychoanalysis, New York, NY.

Beck, A. T. (1963b). Thinking and depression: I. Idiosyncratic content and cognitive distortions. Archives of General Psychiatry, 9, 324–333. doi:10.1001/archpsyc.1963.01720 160014002

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York, NY: Meridian.

Beck, A. T. (1988). Love is never enough: How couples can overcome misunderstanding, resolve conflicts, and solve relationship problems through cognitive therapy. New York, NY: Harper & Row.

Beck, A. T. (1993). Cognitive therapy: Past, present, and future. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 194–198. doi:10.1037/0022-006X.61.2.194

Beck, A. T. (1999). Prisoners of hate: The cognitive basis of anger, hostility, and violence. New York, NY: HarperCollins.

Beck, A. T., & Hurvich, M. S. (1959). Psychological correlates of depression: 1. Frequency of “masochistic” dream content in a private practice sample. Psychosomatic Medicine, 21, 50–55.

Beck, A. T., Steer, R. A., & Carbin, M. G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 8, 77–100. doi:10.1016/0272-7358(88)90050-5

Beck, A. T., & Ward, C. H. (1961). Dreams of depressed patients: Characteristic themes in manifest content. Archives of General Psychiatry, 5, 462–467. doi:10.1001/archpsyc .1961.01710170040004

Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561–571. doi:10.1001/arch psyc.1961.01710120031004

Brown, G. K., Ten Have, T., Henriques, G. R., Xie, S. X., Hollander, J. E., & Beck, A. T. (2005). Cognitive therapy for the prevention of suicide attempts: A randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 294, 563–570. doi:10.1001/jama.294.5.563

Clark, D. A., & Beck, A. T. (1999). Scientific foundations of cognitive theory and therapy of depression. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Clark, D. M. (2018). Realizing the mass public benefit of evidence-based psychological therapies: The IAPT program. Annual Review of Clinical Psychology, 14, 159–183. doi:10.1146/annurev-clinpsy-050817-084833

David, D., Cristea, I., & Hofmann, S. G. (2018). Why cognitive behavioral therapy is the current gold standard of psychotherapy. Frontiers in Psychiatry, 9, Article 4. doi:10.3389/ fpsyt.2018.00004

Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. Oxford, England: Lyle Stuart.

Grant, P. M., Bredemeier, K., & Beck, A. T. (2017). Six-month follow-up of recovery-oriented cognitive therapy for low-functioning individuals with schizophrenia. Psychiatric Services, 68, 997–1002. doi:10.1176/appi.ps.201600413

Grant, P. M., Huh, G. A., Perivoliotis, D., Stolar, N. M., & Beck, A. T. (2012). Randomized trial to evaluate the efficacy of cognitive therapy for low-functioning patients with schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 69, 121–127. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.129

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.

Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs: Volume 1: A theory of personality. New York, NY: W.W. Norton.

Knapp, P., Kieling, C., & Beck, A. T. (2015). What do psychotherapists do? A systematic review and meta-regression of surveys. Psychotherapy and Psychosomatics, 84, 377–378. doi:10.1159/000433555

Loeb, A., Beck, A. T., & Diggory, J. (1971). Differential effects of success and failure on depressed and nondepressed patients. Journal of Nervous and Mental Disease, 152, 106–114. doi:10.1097/00005053-197102000-00003

Loeb, A., Beck, A. T., Diggory, J. C., & Tuthill, R. (1967, September). Expectancy, level of aspiration, performance, and self-evaluation in depression. In Proceedings of the 75th Annual Convention of the American Psychological Association (Vol. 2, pp. 193–194). Washington DC: American Psychological Association.

Loeb, A., Feshbach, S., Beck, A. T., & Wolf, A. (1964). Some effects of reward upon the social perception and motivation of psychiatric patients varying in depression. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 68, 609–616. doi:10.1037/h0044260

Rush, A. J., Hollon, S. D., Beck, A. T., & Kovacs, M. (1978). Depression: Must pharmacotherapy fail for cognitive therapy to succeed? Cognitive Therapy and Research, 2, 199–206. doi:10.1007/BF01172735

Waltman, S. H., Creed, T. A., & Beck, A. T. (2016). Are the effects of cognitive behavior therapy for depression falling? Review and critique of the evidence. Clinical Psychology: Science and Practice, 23, 113–122. doi:10.1111/ cpsp.12152